神经科学家、2000 年诺奖得主埃里克·坎德尔的新书《思想的年代》的封面,使用了奥地利象征主义克里姆特的画作《阿黛尔·布洛赫鲍尔》。(图片:wired.com)

(文 / 乔纳·雷尔)埃里克·坎德尔(Eric Kandel)是现代神经科学的泰斗级人物。他赢得了 2000 年的诺贝尔奖,不单是因为他发现了一组新的科学事实(科学事实他已经发现了很多),更是因为他开创了一种全新的科学研究方法。坎德尔在他的回忆录《寻找记忆的痕迹》(In Search of Memory )中指出,简化论的方法也适用于大脑研究,因此,记忆这一变幻莫测的心理过程,也能通过研究低等生物海蛞蝓的各种酶和突触蛋白来了解(海蛞蝓的 “记忆” 是指反应弱化现象,拿根小棍去戳它,它就会反应一下,但戳的次数多了,它就不反应了,也就是说,海蛞蝓对戳这种刺激形成了 “记忆”)。自然选择是一个极度保守的过程——进化可不会在成败上开玩笑——事实证明,人类记忆的神经基础和非脊椎生物的几乎一样。记忆的化学原理在生物体之间是普遍适用的。

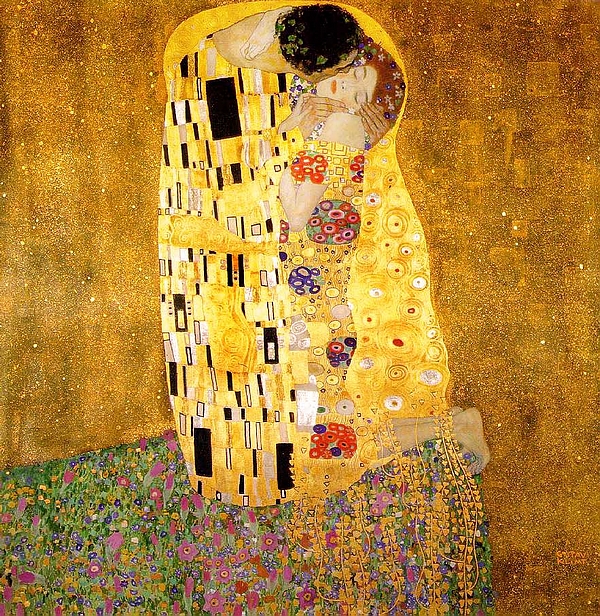

坎德尔不仅仅是当代最重要的科学家之一,还是一位博采众长的学术大家,上至德国艺术,下到精神分析史,坎德尔几乎无所不通。在他的新著《思想的年代》(The Age of Insight )一书中,坎德尔充分展现了自己的才华。他深入文化的发酵罐——19 世纪的维也纳,探析维也纳成为新思想发源地的原因。他还探讨了美学的神经学基础,试图解释为什么某些艺术作品,比如克里姆特 [1] 的《阿黛尔·布洛赫鲍尔》(上图),能够持续影响好几代的人。

你在书中写到了很多关于神经美学的探索。你认为科学家可以从艺术家那里学到新东西吗? 如果是的话,你预计这种合作将以一种怎样的方式展开?

坎德尔: 为什么要鼓励艺术与科学,或者更广一些、文化与科学之间的对话呢? 这是因为神经科学和艺术代表了两种截然不同的思维。通过科学,我们知道,人类所有的精神生活都源于人脑的运作。因此,藉由观察人脑的生理活动,可以获知人是如何对艺术作品产生反应的:信息是如何经由眼睛转换为视像、思想是如何转变成记忆、行为的生物学基础是什么?

另一方面,艺术则体现了人类思维飘忽短暂的、更为主观经验性的一面。脑部扫描有可能得出神经焦虑的迹象,但一副艺术品,比如柯克西卡(Kokoschka)的画作,或者席勒的自画像,却能更加精准地捕捉到一个处于焦虑状态的人的真切感受。要彻底理解人类思维的本质,两方面的观点都是必要的,但科学与艺术却极少碰头。

沟通艺术与科学有什么意义,谁又会从中获益? 对于这个问题,脑科学的获益将是很明显的——生物学研究的一个终极挑战便是了解大脑是如何能有意识地感知、体验和感受的。同样能从中受益的,还包括艺术爱好者、历史学家,以及艺术家本身。洞察视觉感知的过程及情感上的反应,很可能会激发新的艺术创造形式。人体解剖学的知识让达·芬奇等文艺复兴时期的艺术家,能够更加准确真实地刻画人体;印象派艺术家受物理学家的启发,将颜色混合的物理知识运用到创作之中;许多当代艺术家也从神经科学揭示的大脑运作机制中,开创了新的艺术表现形式。理解审美、艺术灵感,以及观者反应的生物学基础,对试图提高自身创造力的艺术家来说,是无可取代的宝贵知识。从长远看,神经科学或许还能对揭示创造力的本质提供一二。

艺术家都是心理学家。艺术家洞悉人类的想法总是领先于科学家,因为科学家需要先设计实验、再进行实验,才能验证之前的想法。科学家不能仅凭直觉做事,但是作家和画家却可以。所以,在我看来,科学家和艺术家不一定非要一起共事,但展开交流,彼此对话是很有好处的,这将催生新的科学想法或艺术创意(之后再各自执行,也不需要一起)。哥伦比亚大学目前正考虑开展一个科学与艺术博士研究生培养项目,研究人类感知艺术的生物学原理,招生对象以心理学和神经科学的学生为主,也欢迎艺术系的学生参与进来。

克里姆特的画作《吻》

20 世纪初,维也纳出现了一种新的局势,以弗洛伊德为首的研究者试图用启蒙运动的工具(科学),来推翻 “人是理性动物” 这一启蒙运动的前提。从很多方面来说,这一基调在近几年里也有延续,尤其是神经科学家和心理学家不断揭示出,无意识在塑造人的思想和行为方面所具有的巨大影响力。(人并没有笛卡尔想的那么理性。)你认为弗洛伊德会怎么看待现代神经科学?

坎德尔: 我认为,弗洛伊德会非常中意现代神经科学。弗洛伊德当年提出心智的三重结构理论、开创临床观察法和精神分析法,是期望着有一天这些能发展成为神经科学。弗洛伊德很清楚自己做的精神分析学是一门认知心理学研究,而且也知道这个理论将来注定会随着生物领域的新发现而被修正、甚至证伪。他自己明白,精神分析既不是询证科学、也不是实验科学。因此,若有可能,弗洛伊德一定会很愿意建立一门基于生物学的心理分析研究法。他在 1895 年曾经撰写过一篇论文,讨论心理学对神经病学家的意义,但那次尝试在他自己看来是一次彻底的失败。那个时候的生物学还远远没有发展到能为弗洛伊德所用,但现在情况显然不同了。

事实上,放眼一看就会发现,对大脑的认识在很大程度上都遵循了弗洛伊德的思想体系。现在人们知道,有意识的心理状态只是冰山一角,人绝大部分的思维活动都是在潜于水下的无意识层面进行——跟弗洛伊德想的一样。现在,我们也清楚地认识到了本能的重要;知道了下丘脑和杏仁核是人类生物本能的关键。此外,童年的确存在性冲动。人从无意识转换到有意识的心理状态时,存在一种类似传播的效应。人们在生物层面上注意到了 “超我”,道德观念实际上确实是存于大脑之中的。

尽管弗洛伊德会对现代神经科学感到相当满意,但当前精神分析的体系划分还达不到他的标准。这是因为后来的精神分析研究者并没有在前人的基础上有所累积、有所发展,只是照搬弗洛伊德当初的那套做法,一代代延续下去。直到前段时间,才开始有研究跟进精神分析在什么情况下有效、跟其他形式的短期心理治疗有什么异同,并且,现在终于开始用成像实验来检测精神分析是否会作用于生物标记——25 号脑区的抑郁经过精神分析治疗是否发生了改变。所以我认为,精神分析之所以止步不前,一部分是由于神经分析家缺乏科学进取精神造成的。

这门有关艺术的新科学如何改变了你对艺术的看法?你现在看席勒、克里姆特,还有维也纳现代派的文学作品,有什么不同了吗?

坎德尔: 是的。现在我理解了,为什么现代主义对人有着如此深远的影响——现代主义艺术家成功地利用了大脑强大的人脸识别能力。现代主义的夸张之所以有效,是因为对大脑中人脸识别细胞对其产生了反应。任意地、没有规律地运用颜色,也能对人的情绪产生强有力的影响。

不同的人看同一件艺术品产生的感受不同,现在我们对于这种现象有了一个总体的认识。也知道了一些人,比如自闭症患者,他们很难对画作中的人脸产生共情(无法理解表情代表的情绪)。我对艺术的不确定性的本质有了更深的理解,这其实跟每个人大脑的创新能力有关。此前,我并没有意识到大脑的创造能力如此惊人;也不知道每个人对艺术的理解不同,是源于每个人的大脑不同。就算是简单的感知,也并非只有自下而上的处理,也包括许多自上而下的加工,比较眼前的和记忆当中的异同。

所以,我认为,理解观者感受的生理原理,极大地丰富了我对艺术的认识。我对美的感受并没有因此而减少一分一毫;实际上,知道得越多,获得的乐趣也越多,我认为,懂得了艺术里面的科学增强了我对美的享受。“阅读优秀的莎士比亚文学评论,“ 美国当代著名文学批评家哈罗德·布鲁姆(Harold Bloom)和英国文评家布拉德利(A.C. Bradley)曾说,“对你看《哈姆雷特》或《李尔王》的享受有多大影响?”对此,我深表赞同。

【到这里参与大家的讨论】 大家都来晒一晒自己喜欢的画吧

| 内容注释: |

|---|

| [1] | 克里姆特(Gustav Klimt,1862-1918)是19世纪末、20世纪初、新艺术运动的奥地利画坛代表人物,与埃贡·席勒同被誉为维也纳分离派绘画的领袖。对他的生平和作品国人并不陌生,美术史上称其画风为 “装饰象征主义”,并一致肯定了他的装饰绘画的趣味性和内涵的哲理性。但执异议者不少,诸如称其作品是弗洛伊德的精神分析学的颓废写照。(陈钦权 - 新美术, 2004 - cqvip.com) |

| 编译说明: |

|---|

| 文章图片: | wired.com |

|---|

埃里克•坎德尔小传

作者 拟南芥

记忆到底是什么?这个问题既有趣又困难—也许是整个自然科学中最难的问题之一。而且,它还有很重要的实际意义。如果我们能想办法让自己变得更聪明一点,让记忆衰退的过程变得更慢一些,甚至可以像操纵移动硬盘那样把自己的记忆储存在硬件设备里,这个世界就会大不一样。有些人有着超长的记忆,有些人却随着衰老失去了记忆能力。我们会记不得过去一个月做过的大多数事情,却能对童年时的一些场景记忆犹新。到底是什么原因产生了记忆?又是因为什么原因让我们失去了记忆? 几千年来,这些问题吸引着一代又一代的学者投身其中,乐此不疲。而其中最有名的一位,就是埃里克•坎德尔(Eric Kandel)。

早在几千年前,哲学家们就开始讨论记忆的本质了。不过,真正针对记忆的科学研究却只有几十年的时间。早期,科学家主要的工作是记录各种动物的学习和记忆行为。例如,他们在实验室里让金鱼会学习如何躲避电击,观察扁虫学习如何摆脱光线。不过,类似的研究只是描述了记忆,却没有深入探究记忆产生的本质原因。

直到上世纪 50 年代左右,对记忆的研究才在化学和遗传学的帮助下真正地开展起来。总的来说,对记忆的研究有两个传统,第一个传统是遗传学,主要研究哪些基因和记忆有关系;第二个传统是细胞生物学,研究神经细胞如何工作才让记忆固定下来。而埃里克•坎德尔把这两种传统研究方法结合在了一起。

埃里克•坎德尔 1929 年出生于维也纳的一个犹太家庭。在他很小的时候,奥地利就被纳粹德国占领了。为了躲避针对犹太人的迫害活动,坎德尔随家人移民到了美国,来到纽约的布鲁克林。在这里,坎德尔不仅需要适应新环境,还要从头开始学习英语。

在布鲁克林的一所公立高毕业中,坎德尔来到哈佛大学就读,学习文学和历史。在大学期间,他决定把欧洲历史和文学史作为自己的研究方向。但是就在这时,意外发生了。他很喜欢的德国文学教授卡尔•维埃特(Karl Vietor)因癌症突然离世。坎德尔正在随维埃特教授上一门研讨课。教授的去世让他在大学生活中空出了大把的时间,也让他开始考虑新的研究方向。在此之前,坎德尔认识了女朋友 Anna Kris。Kris 的父亲是一个著名的心理学家,擅长弗洛伊德的精神分析。在和他交流的时候, 坎德尔发现自己对精神分析很感兴趣,所以他决定放弃对文学和历史的研究,转而申请医学院。坎德尔在医学方面毫无背景,但他利用大学最后两年的时间学习了所有必需的化学和生物学课程,并最终被纽约大学医学院录取。

纽约大学医学院对坎德尔来说有很重要的意义,因为在这里上完一门神经解剖学课程之后,他确定了自己最终的研究方向:大脑的高级功能。在 1955 年,坎德尔来到哥伦比亚大学 Harry Grundfest 教授的实验室工作。Grundfest是当时著名的神经生物学家,曾经师从诺贝尔奖得主 Herbert Gasser。当坎德尔向 Gasser 表达了自己想研究行为和记忆的神经生物学基础的时候,Gasser 建议他从最简单的单个神经细胞开始做起。这个建议影响了坎德尔的一生。

人的脑部大约有 1000 亿个神经细胞,这是一个相当惊人的数字。如果把 1000 亿个乒乓球串在一起,组成的距离可以在地球和月球之间走 5 个来回。不仅如此,这些细胞还形成了非常复杂而庞大的网络,可以互相传递信息。很多科学家都相信,学习和记忆的秘密,就隐藏在这张复杂的神经网络下面。

坎德尔于是决定研究这张复杂的神经网。不过,他仍然记得导师的教导,准备从研究单个神经元起步。在那个年代,神经生物学家已经弄清了几个基本的事实:某个神经元可以被激活,并且可以通过放电的方式把信号传给下一个神经细胞。因此,坎德尔决定从两到三个神经细胞的接触开始入手。用什么动物来研究神经细胞的接触呢? 人脑显然太复杂了,而且拿人做实验也不方便;而如果一种动物太“笨”,显然也不是进行学习记忆研究的好材料。最终,坎德尔选择了海兔(也即海蛞蝓)。海兔是一类软体动物,有着柔软的身段和绚丽的色彩,是水族馆里的常驻演员。在美国,海兔主要来自西海岸的加州附近,坎德尔实验室中的海兔就来自这里。海兔是章鱼的远亲,不仅可以喷墨,还是一种很聪明的动物。而且,这种动物的神经细胞体积很大,有些甚至用肉眼也能看见,所以很方便进行研究。

坎德尔仔细地观察了海兔各式各样的行为,其中,大部分行为都太复杂了。不过,他发现海兔的缩腮反射很有意思。如果海兔的腮部受到刺激,就会迅速把腮缩进身体里,保护脆弱的腮部。但是,如果反复地刺激海兔,这种动物就会明白,类似的刺激是无害的,于是,渐渐地,海兔受了刺激后也不会缩腮了。也就是说,海兔最终对这种刺激形成了记忆。然而,如果给海兔一个更强的刺激,例如在刺激海兔腮部的同时给海兔的尾部一次电击,海兔就能“记起”对腮部刺激的反应。换句话说,电击让海兔的变得再次敏感起来。

人类身上其实也有类似的现象:如果一个人半夜走在大街上,突然,街上所有的路灯都熄灭了,这时如果他觉得肩膀上被人拍了一下,一定会害怕地跳起来。路灯熄灭这个刺激让人变得更加敏感。

为什么会出现这样的现象呢?坎德尔经过研究发现,在受到电击以后,海兔身上负责接收电击信号的神经细胞会分泌一种名为 5-羟色胺的化学物质。5-羟色胺可以给其他的感觉神经细胞装上“高音喇叭”,让它们在传递信号的时候大声“喊”出来,这样,就能让整个神经系统产生更加激烈的反应。坎德尔还发现,5-羟色胺的影响可以持续,从而让这些神经细胞形成记忆。

也就是说,记忆的秘密部分隐藏在神经细胞之间的连接里。这些连接叫做突触,其数量和强度都可以被改变。换句话说,神经细胞之间的突触是“可塑”的。冷泉港的华裔神经生物学家钟毅曾经打过一个比方,如果我们的脑中有一个神经细胞负责编码马季,另一个神经细胞控制笑,一开始的时候这两个细胞之间连接很弱,可是如果看多了马季(编注:著名相声演员)的表演,一边看一边笑的话,这两个神经元之间的连接就会越来越强。最后只要一看到马季就想笑。

不过,坎德尔对这样的答案仍然不满足,他仍然想知道,为什么突触之间的强度会发生变化。在引入了一些分子生物学的方法以后,坎德尔发现,一个叫 CREB1 的蛋白质是记忆形成的关键,如果把这个蛋白质移除,实验动物就不能形成长期记忆。爱思考的读者可能立刻会提出一个问题,如果找到一种药物可以激活 CREB1,是否就可以恢复、甚至增强记忆呢?理论上是有可能的,不过目前的相关研究还只存在于实验室中。

坎德尔因为对记忆的研究和其他两位科学家一起获得了 2000 年的诺贝尔生理医学奖。除了是一个出色的神经生物学家,坎德尔还是一位优秀的老师,他的学生已经遍布全美国的大学和研究所。2008 年,坎德尔还在霍华德休斯研究所给孩子们做了一次讲座,向他们介绍了科学家对记忆的科学研究。即使在82岁的高龄,他也并没有停下研究的步伐。如果我们掌握了记忆的秘密,是不是可以发明一种药物,能够让人们更加轻松地学习呢?答案很可能是肯定的。用坎德尔自己的话来说,也许记忆药物就在前方。