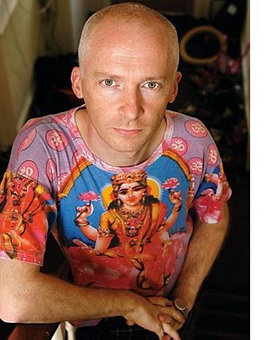

马库斯·杜·桑托伊(Marcus du Sautoy),牛津大学数学教授,数学节目主持人和作家。2008 年,桑托伊成为牛津大学的西蒙尼公众理解科学教授(Simonyi Professorship Chair for the Public Understanding of Science),他的前任是《自私的基因》的作者、以批判宗教著称的演化生物学家理查德·道金斯(Richard Dawkins)。捐赠这一职位的亿万富翁查尔斯·西蒙尼(Charles Simonyi)表示,设置“公众理解科学”这一教职的目的,是为了“让大众欣赏到科学抽象世界与自然世界隐藏至深的秩序与美妙;与大众分享科学家与难题相对时的激动与敬畏;让大众感受科学家在富丽堂皇的科学殿堂中自惭形秽的心情。当大众可以充分理解科学,察觉到科学的秩序与美妙时,他们也能将自己的日常生活与科学联系起来”。

马库斯·杜·桑托伊(Marcus du Sautoy),牛津大学数学教授,数学节目主持人和作家。2008 年,桑托伊成为牛津大学的西蒙尼公众理解科学教授(Simonyi Professorship Chair for the Public Understanding of Science),他的前任是《自私的基因》的作者、以批判宗教著称的演化生物学家理查德·道金斯(Richard Dawkins)。捐赠这一职位的亿万富翁查尔斯·西蒙尼(Charles Simonyi)表示,设置“公众理解科学”这一教职的目的,是为了“让大众欣赏到科学抽象世界与自然世界隐藏至深的秩序与美妙;与大众分享科学家与难题相对时的激动与敬畏;让大众感受科学家在富丽堂皇的科学殿堂中自惭形秽的心情。当大众可以充分理解科学,察觉到科学的秩序与美妙时,他们也能将自己的日常生活与科学联系起来”。

桑托伊正是这样一位在数学和公众之间架起桥梁的数学家。他在《泰晤士报》和《卫报》开设专栏,出版了多部大众数学书籍,还参与制作了很多科学电视节目。桑托伊主讲的BBC专题记录片《数学的故事》(The Story of Maths),在中央电视台播出时也深受中国观众的喜爱。

我就是科学王国的大使

果壳网:你是牛津大学的“公众理解科学”教授,这是一个怎样的职位呢?

桑托伊:捐赠这个职位的西蒙尼博士是道金斯的超级粉丝。他希望可以帮助道金斯获得一些自由时间,让道金斯去做他最擅长的事情:和大众分享科学的精彩。我觉得西蒙尼设置这个职位是一件非常有远见的事情,他意识到要让社会和科学家进行对话的重要性。科学家的工作对社会的影响力太大了,其中一些还可能在开始时让大众恐慌,比如转基因作物、干细胞研究,还有一些对抗气候变化的想法。只有在理解科学的前提下,才可以做出一个完整的决定,才能在了解事实的基础上进行政治辩论。如果你连“干细胞”是什么都不知道,你怎么决定科学家是否有权利进行这个研究呢?

大众对科学都感觉很陌生,科学世界对他们就像是一个遥远的国家,有点像英国人对中国的感觉,是另一种完全不同的文化。我觉得我就像科学王国的使者,向公众解释科学家的工作,告诉大家科学的重要性。

果壳网:上一任“公众理解科学教授”是理查德·道金斯,他以批判宗教与伪科学而著称。但你并不经常批判这些,你比道金斯要温和得多。

桑托伊:是的。我的首要任务是制造沟通的桥梁, 大家可能觉得这和道金斯的方式有一点不同。我想要进行正面的积极对话。进化论已经有了许多证据,但人们还在争论其真伪,这确实很匪夷所思,因此道金斯有这种攻击的姿态也很正常。数学的好处是真相是可以证明的,而且这种证明很难通过辩论来推翻。所以某种意义上,我的位置更坚固一点。(笑)

和道金斯不同,桑托伊认为应该把讨论的重点拉回到科学本身。他说:“讨论科学更有趣一些。” 图为桑托伊主持的专题纪录片“The Code”。来源:BBC

果壳网:你觉得哪一种方式更适合传播科学?

桑托伊:(停顿了大约两秒)如果我也需要摆起攻击的姿态,我并不害怕这么做。不过,如果理解别人的出发点,可能更容易说服他们。在去年的犹太教书展之周的活动里,我和首席拉比(注:英国犹太人教会领袖)有一个积极并有趣的交流。他也是那种希望沟通交流的人。他写了一本非常有趣的书,叫《科学与宗教,伟大的同伴》。科学与宗教有相同的地方,感兴趣的问题也很相似:我们从哪里来?世间万物为什么存在?我们将往哪里去?有没有另一个世界?所以我觉得我们是可以进行积极辩论的。

果壳网:你认为宗教是文化的一部分。那么,宗教里那些被科学批判的部分,是否也应该成为大众知识,或者进入文化教育?

桑托伊:(停顿了5秒)对宗教必须格外小心,因为它是一种群体划分,是人们生活中的文化背景。完全屏蔽宗教并不可行。宗教也有其美妙的地方,许多艺术也来源于宗教。更重要的是,宗教也触及到许多科学家感兴趣的问题,这些问题哲学家也同样感兴趣。所以我觉得,理解我们这一方面的文化依然很重要。不过作为一个科学家,我也不认为宗教的所有成分都很重要。虽然科学与宗教感兴趣的问题很相似,但科学已经大步前进了许多。那些基于宗教基础而创作的艺术品,你只会去欣赏一下而已。

果壳网:你曾说过自己的宗教是阿森纳。

桑托伊:我说“阿森纳是我的宗教”是句玩笑话。当我从道金斯手中接下这份工作时,许多人都来问我关于宗教的问题,而我真的很想把自己和这些宗教争论相隔开来。说 “足 球是我的信仰”,这确实比较投机取巧。和宗教一样,我的足球俱乐部也是这么一个联系众人的工具。

桑托伊说,“我喜欢阿森纳球队还有另一个原因,这支球队的踢法非常数学。冷静的剖析中又倾注着激情,这使我看球赛时总是非常感动。”来源:people.maths.ox.ac.uk

果壳网:是什么让你对科学传播产生了兴趣?公众理解科学教授职位这份工作吸引你的地方又在哪里?

桑托伊:当我还是个孩子的时候,我参加了英国皇家科学院的圣诞演讲。那是1978年,皇家科学院史上第一次进行数学圣诞演讲。一个数学家花费他本可以用以研究的时间,来告诉孩子们数学有多美妙,这使我对数学产生了兴趣。2006年,我也得到了这个机会,被皇家科学院邀请去做圣诞演讲。有100万观众观看了这个数学节目的直播。我也以此回报了那些曾经激励我学习数学的前辈。如果希望我们的下一代还能有科学家和数学家,那我们便必须肩负起向下一代传播科学的任务,这是科学家的责任。

我从事科学传播很多年了。一开始我是学校的数学研究人员,会花时间与世界各地的数学同仁讨论,但那毕竟是个很小的圈子。后来我得到一个机会给《泰晤士报》写文章,那次之后,我意识到我可以通过文字或电视去接触大批观众,制造很大的影响。

英国工程和自然科学研究委员会(Engineering and Physical Science Research Council)设立了一个叫“高级媒体研究员”的职位,我也得到过那份工作。研究委员会称:我们需要那些进行科研工作的顶尖科学家花时间来和媒体、社会与政府交流,告诉大家科学的重要性。他们认为这是科学家工作中非常重要的一部分。

捐赠我现在这个职位的西蒙尼也写过一则声明,他说:我要一个正在进行科研工作的人,他必须热爱科学与科研工作,而这个职位可以让他继续从事这项工作。这正是我申请这个工作的原因——我想要继续研究数学,而我也想要一个更大的平台去告诉大家:为什么科学和数学很重要、很精彩,也很美丽。

数学也会形成文化差异

果壳网:你在中国拍摄了《数学的故事》。你怎么看中国的数学和教育?

桑托伊:在去中国之前,我并不了解中国的数学情况。例如我们有个概念叫“牛顿近似”(Newton approximation),这个在中国是在牛顿之前就发现了的。古代中国已经有问题集的书籍,探索了一些联立方程等的数学概念,第一个幻方出现在龟背上等等。这些有意思的东西以前我都不知道的。中国并不像以前那样在数学上领先于世界了。我去中国参加过国际数学家大会,中国能主办这么一个会议,真的是很重要的,这可以大大促进中国数学的发展。历史上中国已经失去了许多人才,有很多优秀的数学家离开前去美国。但中国已经开始在改变,可以看到越来越多的数学家留在了中国。

我刚刚派3个学生前去中国的学校进行科学传播。我的学生发现,中国学生在解决数学问题上无比优秀,但考试要求之外的东西知道得并不多,这两者之间有一个巨大的断层。我的学生们希望告诉中国学生:数学无处不在。我们做了一个项目,叫“城市里的数学”。中国现在有许多奇妙优秀的建筑,我们试图启发中国学生,这些建筑设计里边都蕴含着数学原理。

果壳网:受科学传播的影响,中国在数学领域出现了许多民科。

桑托伊:是!(转身拍着桌子上一个微波炉大小的箱子)这个箱子里装满了民科们的信件。我收到来自世界各地的许多信件, 不只是中国。你说得对,数学确实可以吸引很多民科。有一个人刚写信给我,我看看我是否这里还有那个草稿(在桌子上翻找),整页整页的解答都是一些奇怪的命理,讲大屠杀和数字 3、4、9之间的联系,然后又是一些历史什么的,全部都是废话。他寄了这么多给我(手指比划大概一厘米厚),但我实在没什么好说的。每个月我都能收到一箱这种东西。

果壳网:你对他们有什么建议吗?

桑托伊:嗯……其实我收到这些信件还挺激动的,这表示我还是影响了许多人。我在纪录片和书里都提到了雷曼猜想,这是一个伟大的尚未解决的质数问题。许多人写信来说:我读了你的书,我觉得我已经想到解决方法了!大多数情况下,他们犯了一些错误,或者他们的知识储备并不足够,但我不会打击任何想要解决这些问题的人。而且,这些问题的解决方法也许会,或者说可能确实将来自一种新的思考方法。我们已经尝试使用过所有我们知道的方法了,所以解决方法将来自圈外人也不是没可能。

我在一些纪录片和《素数的音乐》(The Song of Prime Number)一书里,都讲了一个故事:印度数学家拉马努金来自一个名不见经传的地方,没受过正规的数学教育,他写信给剑桥大学的哈代(G.H.Hardy)说,我想我发现了一些新的东西。哈代以为又是一个类似的民科,正准备把这封信扔进垃圾桶时,突然发现这个印度人好像说到了一些点子上。哈代仔细看了看,发现拉马努金确实是对的。现在,我收到许多人给我写的数学解决方案,我通常都会稍微看一下,也许一些外界人士确实有新的视角。我不想错过这些(大笑)。

数学与其他文化的混搭

果壳网:你制作了许多纪录片,哪一部是你最喜欢的?

桑托伊:我特别享受两部纪录片的制作过程。一个是《数学的故事》,我从中学到了好多东西,甚至改变了我做科研的方式。我之前不知道数学史上的许多遗产,对中国、印度和阿拉伯世界的数学发展一无所知。我们以为一切只从古希腊开始,然后突然欧洲就在13世纪接手了。在制作第2集时,我去了中国、印度和北非,那是我最喜欢的一集。

另一个是讲意识的。意识问题是科学里悬而未决的大问题之一,让我意外的是,这个领域的最新进展大部分都来自数学。这是一个科学家需要对话的年代,科学家一起工作也许可以推动更多的科学进展。

桑托伊主持BBC专题系列记录片《数学的故事》,背景为中国的长城。来源:BBC

果壳网:在制作这些纪录片时,谁定的题目,谁写的文本?

桑托伊:啊,这是一个非常灵活的过程,一个集体合作的游戏。数学研究是一个很孤独很离群的事情,你花很多时间坐在桌子前自己思考。而身处一个团队,大家一起尝试创造电视节目是很爽快的,这也是我很喜欢制作纪录片的原因。脚本的写作基本都是合作完成的。文本也在制作过程不停地演化,这是一个特别美妙和灵动的过程。

用电视媒体呈现数学是一颗很难啃的核桃。如果你想表达天文,这就容易多了,你可以放行星的图片什么的。但数学就复杂多了。每个人对数学都有完全不同的印象。最后我们达成一致,用地理旅行来模拟这个历史行程,这个效果很好。我们去了中国,看到那些灵感最初迸发的地方,在那里加以解释,表现历史过程是一个很好的工具。

果壳网:除了纪录片,你还做过哪些其他类型的科学传播工作?

桑托伊:最近我做了许多关于创造性艺术的工作。我在伦敦林布里剧院进行了四场演出,讲莫扎特的《魔笛》与其中隐藏的数学象征。我还刚写了个数学戏剧,讨论“宇宙的形状是什么?”“宇宙是否是无限的?”“数学是否可以形容事实,两者有隔离吗?”这样的一些宏大问题,全剧只有两个角色,由我和另一个演员担任。我还和一个音乐家合作有关意识的话题,即将登台伦敦巴比肯艺术中心(Barbican Centre)。

戏剧和数学有许多联系。戏剧是一个很魔幻的形式,你可以在那里创造一个新的世界,表现那个世界的含义。数学是关于格式和结构的,这也是创造性艺术所关注 的;另外,数学也有非常创造性的一面,这便可以与艺术联系起来。我的目标是把数学用尽可能多样的形式传递给大众,无论是通过艺术、电视节目,还是书籍、报纸。我也一直在寻求新的方式来传播数学,去探索数学作为一座桥梁,把社会中的不同面联系在一起。

2012 年,桑托伊参加了一个电视真人秀,最终目的是成为皇家歌剧团的指挥,图为这档节目的参赛者在皇家歌剧院的合影。来源:BBC

果壳网:在科学纪录片里,你给大众传授数学知识,而在这些创造性艺术里,你更多是激发大家对数学的兴趣,你怎样分配这两者?数学需要逻辑,而逻辑比知识更难普及,你又怎么解决这个问题?

桑托伊:我觉得我的工作是两者的结合。只有让大家理解这些概念,他们才会为此产生兴趣。科学传播的部分作用是增加知识,比如让大家知道质数的重要性——信用卡是采用质数作用密钥才不会被黑客破解。同时,激发大众的兴趣也很重要。纪录片的作用更多是为了激发大家的兴趣。电视节目有时间限制,但你可以吊起大家的胃口,激发他们的兴趣、提高他们的品味,让他们主动更进一步去学习。通过给予大家有趣的新的知识来激发他们的兴趣。

和观众进行逻辑思辨沟通时,需要观众本身进行思考,这不是简单展现一张图片就能完成的。逻辑确实是个问题。我觉得像“数独”这样的游戏很有用,数学跟数独有一点类似。如果你花一些时间去思考,而突然发现:啊,左下角的数字其实是 3 啊!这么一个逻辑思辨的过程实在非常有满足感。而我所做的,其实就是扩大了上千倍的数独,把所有问题连接起来解决成功,也能获得类似的满足感。

果壳网:你做科学传播有特定的对象吗,孩子或是成年人?

桑托伊:嗯,这是一个很有趣的问题。我希望观众的类型越多越好。孩子是我们的下一代,我做了很多面向孩子的科学传播。孩子也是非常好的观众,不会假惺惺地礼貌,如果你的演讲枯燥,他们会马上反映出来。我也喜欢成人观众的复杂,我很喜欢和观众有智力上的交流讨论。我大部分工作的目标观众都是成人。我喜欢将数学和文化混合起来讨论,如果观众懂一点音乐或历史,效果就会更好。

果壳网:如果你可以和历史上任何一位数学家对话,你想和谁交谈呢?

桑托伊:伽罗瓦(Évariste Galois)。他死时只有 20 岁,但他开创了一个关于对称的新的语言,也是我的研究方向,我现在使用的语言是这个年轻人大概 18 岁时创建的(注:指群论)。他刚开始研究数学就做出了惊人的发现。他在世时未受承认,我特别希望告诉他,他的工作对现代数学的影响太大了,世人对他的成果极其欣赏。我感觉他应该也是一个很有趣的人,充满活力,对革命和政治感兴趣。他不只是一个数学极客,他还希望改变他的国家。

果壳网:你最喜欢的数字是什么?

桑托伊:(笑)很多人都问过我这个问题。我最初的反应是:这个问题太奇怪了,我对数字没有偏好,所有的数字都非常有趣!但后来我觉得这个回答太乏味了,我最好还是找一个数字来喜欢一下。所以,现在我确实有最喜欢的数字了——这个数字是 17。

17 是我在足球队里的号码,我个人对这个数字有感情。此外,这是一个费马素数(Fermat prime),边为费马素数的正多边形都可以用尺子和圆规做图,而这是我心目中的另一个英雄——高斯发现的。高斯还是个孩子的时候,发现了如何画一个正 17 边形,他在他的数学日记里记录了下来,这激励他成为一名数学家。另外,我喜欢研究对称,你看墙上的对称图案,比如你去阿兰布拉宫(西班牙格拉纳达城外的宫城),可以看到墙上最多只能有 17 种对称图案。还有美国一种“周期蝉”,它的生存周期是 17 年。梅西安(法国 20 世纪作曲家)在《末日四重奏》里也使用 17 来创造韵律与和谐。

还有一个更有趣的事情。有一次我坐飞机时,发现飞机上没有第 17 排! 这非常奇怪,如果是 13 还可以理解,但 17 有什么问题呢?我在 Twitter 上发了这个问题。飞机着陆时,我收到了许多来自意大利的回复,说:我打赌这个飞机曾属于意大利航空公司,因为 17 在意大利是一个不吉祥的数字!——17 写成罗马数字就是“XVII”,这可以重写为“VISI”,这在拉丁语里意为“我曾经活过”,也就是“我已经死了”。所以 17 在意大利是和死亡联系在一起的。这确实有点意外,但它还是我最喜欢的数字。

果壳网特约作者FujiaC与桑托伊在牛津大学的合影。作者供图。

更多果壳网人物专访

相关果壳网小组

文章图片:ibtimes.com;guardian.co.uk;(小图)thinkworks.in