在《我们都是自信的傻瓜(上)》里论述了我们对于本来不了解的事情会展现出过人的“自信”,而我们的实际表现往往很差。我们对自身的误解从哪里来?又应当怎样建立正确的自我判断?

图片来源:psmag.com

图片来源:psmag.com

误解从何来?

错误的目的导向推理

(邮菜菜/编译)我们对于世界的一些最深层次的直觉要回溯到摇篮时代。在婴儿们的第二个生日之前,他们就能知道两个固体物质无法在同一个空间共存;知道当不再观看时,那个物体仍然会存在;知道没有支撑的时候,物体会下落;知道人类可以起身走来走去而电脑只能呆在桌子上。不过不是所有早期直觉都是这样的。

年幼的儿童同样有着“误解”,而且这种误解在某种程度上会在潜意识中存留,并可能伴随他们一生。儿童的想法有可能带有一种强烈的标记:更倾向于把事物错误地归结到意图性、功能性和目的性上去。在孩子的心里,生物体最重要的意义在于它在其他所有生命中扮演的角色:“为什么老虎存在呢?”“因为动物园里需要有老虎。”“为什么树木产生氧气?”“因为它们产生氧气,动物才能呼吸。”

所有生物或者自然科普教育都试图遏制“目的导向推理”的倾向,但这种误解从未离开我们。没有受过更多教育的成年人会产生这种偏差。而在时间紧促的时候,专业性很强的科学家也会做出目的导向推理错误。

波士顿大学的心理学家狄波拉·柯乐曼(Deborah Kelemen)和同事们开展了一项研究。该研究涉及80位在大学里工作的地球科学家、化学家和物理学家。他们被要求评判有关“为什么自然事件发生了?”的100个陈述句的逻辑真假——如果是“目的导向”,那么它是错误的。比如“岩石上有青苔,是因为要阻止土壤侵袭”或者“地球有一个臭氧层,以保护其免受紫外线。”这些被测者要么自己按照自己的节奏作答,要么只能有3.2秒的反应时间。这种对科学家的“逼迫”会加倍他们的目的导向错误:错误率从15%增加到了29%。

目的导向误解造成了对“演化理论”的破坏——而它是现代科学领域最重要的概念之一。外行人都会认为他们了解这个理论,但“了解”的是错误的版本。他们会给予演化不同的层级与组织——不过这些玩意都不存在。如果你问他们,演化的原因是啥?他们会举例说,猎豹之所以跑的这么快,是因为这些大猫作为一个物种,需要跑的更快来获取更多食物,然后它们把“跑得快”这种属性遗传给了自己的后代。“演化”在他们的眼里只是物种策略级别的游戏而已。

这个错误的原因在于,它忽略了一个物种成员之间的个体差异和环境压力带来的竞争:跑的不够快的猎豹都死了,而跑的快的猎豹繁殖出了后代。演化是随机的差异和自然选择,而非自身的主动选择。

当然,受过良好的教育能够引领“无知者”们走进知识的殿堂,但在一些情况下同样可能将他们变成“自信的傻瓜”。2014年,托尼·耶茨(Tony Yates)和埃德蒙·马立克(Edmund Marek )进行了一项研究,跟踪了俄克拉荷马州的536位高中生掌握高中生物知识的情况。他们被要求填写一份关于演化理论的严格试卷——两次。一次在接受入门级别的生物学教育之前,一次在之后。毫无疑问的是,在学习了生物学基本知识之后,他们能够对演化理论进行更准确的表述。

然而,麻烦的是,目的导向的误解数量也增加了。比如,对于真命题“演化并不能导致一个生物体在其一生当中的性状发生变化”来说,强烈认为这句话是真的的比例从17%上升到20%,而强烈不同意的比例也上升了:16%上升到19%。同样的真命题“个体之间的变异对演化的发生尤为重要”,在学习过生物学后对此强烈同意的比例从学习之前的11%上升到22%,而同时,强烈反对的比例也从9%上升到了12%。这其中最引人关注的原因可能是,学习生物学前后唯一下降的选项是“我不知道”。

这种情况不仅仅发生在学习演化理论的学生身上。

许多研究表明,传统教育在很大程度上未能根除一些我们从摇篮之初就带到现在的“对自身的误解”。传统教育没能纠正学生们的直觉:眼睛射出某种光线或者物质所以我们才能看见?重的东西比轻的东西掉落的更快?光和热是完全没有关系的两种能量?教育往往还强化了我们对这些错误的“自信”。

规则误用

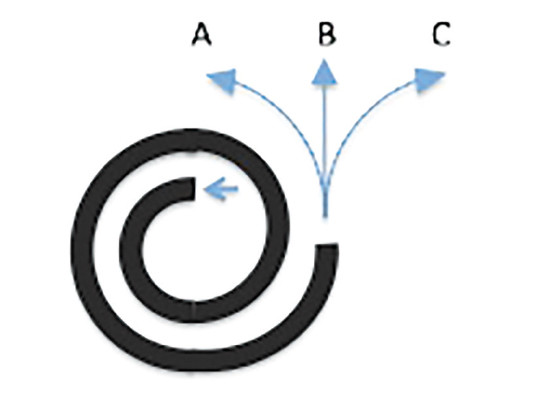

进入弯曲管道的小球,出来后会以什么样的轨迹运行?图片来源:研究论文

进入弯曲管道的小球,出来后会以什么样的轨迹运行?图片来源:研究论文

2013年,在一项直观物理研究里,伊莱纳·威廉姆斯(Elanor Williams),贾斯汀·克鲁格(Justin Kruger)和我给人们展示了这张曲管图像的几个变化,并要求他们找出一个小球通过这个图像的正确轨迹(图中A, B, 或者C),而且描述之。一些人回答对了——他们知道原理,并十分自信于此。有些人则不那么好。他们似乎知道“一些”原理,但这些“自信”并不会表现出来。

不过奇怪的事情发生了。当我们开始看看那些在这个小测试里成绩十分差劲的人时,我发现我们能够预测了:这些成绩很差的人往往会夸夸其谈——他们表达的更多,而且对自己的判断也十分自信。实际上,这些成绩不怎么样的人往往和顶尖的那一批人同样自信。这项研究产生的达克效应显示:当人们在完全知道某件事情或者完全不知道时,都会显示出超人的自信来。

为什么呢?因为这两个群体都“知道”些什么。他们知道小球会遵守一个严格的规则(在这个实验里,是牛顿定律)。正确的预测显然是B,而对牛顿定律不太知情的人会觉得,这里面的规则是“转圈”,这些弯曲的管道“一定会束缚着这个小球”,让它继续按照A轨迹前进。无知的人以为那就是“规则”,实际却是完全错误的——但许多人选了A。

这些人并不孤单。公元16世纪,路径A本来是物理学里公认的答案:达芬奇和让·布李丹都认可它。这是因为它确实满足了“直觉”的规则。“弯曲动力理论”似乎也可以解释日常生活里的难题,比如为什么停止推动后车轮还会一直转,比如行星为什么有着固定的公转轨道。当你如此“解释”了这些问题,那么下一步的推断就“顺理成章”了:小球的轨迹是弯曲的。

还有一个例子:华盛顿大学法学院的研究人员发现,人们倾向于通过非正式的社会规范推测法律理论。而这往往会导致他们误解了规则,误解了自身权利。比如被疯狂高估的劳动法。1997年,他们对300位纽约居民做了关于“道德不良的工作条例”调查——比如,一个员工会由于报告同事偷窃公司财产而被开除。不过这些在国家某些就业制度下是合法的。而百分八十至九十的被调查者认为,这些令人反感的条例是“非法的”,这也显示出,他们对法律条款和自己的权利实际知之甚少。

医生和病人也是一样。他们往往没法很好的把自己对疾病的知识传达给病人。医生们经常需要打破成群病人们的成群错误观念。比如,老人们经常拒绝医生的有效建议,因为他们“有自己的方法和规则”。

误导的信仰动机推理

我们内心最顽固的误解并不是来自幼时建立的直觉或者不经意的规则错误,而是如何以价值观和理性观念来定义我们自己。每个人都有基础信念:它们叙述着对自我、对社会秩序不可侵犯的想法。如要反驳,则必然会导致我们质疑自己的自我价值——而这几乎是牢不可破的。因此,大部分外来意见都需要“效忠”与自我的基本信念,而我们从世界上收集的任何信息,都是被修改、扭曲、增减或者遗忘的。这在某种程度上确保了自我的神圣信仰保持相对完整。

一个普遍持有的观点是:“我是一个有能力的、有爱心的好人。”任何违背该信息的内容将受到我们自己强烈的精神抵触。政治和意识形态信仰也是一样。它们常常被捧到神圣的位子上。人类学的文化认知理论认为,世界上所有人将在几个特定的轴上对文化以及世界观进行排序:他们要么是个人主义(有利于自主、自由、自强)要么是社群主义(以整个社会之力创造更多收益);他们要么是阶级主义(以排名确定社会义务与资源分配)要么是平等主义(不根据排名)。

这些世界观不仅反映着组织原则,而且会我们自主地会加强它们——这是人类处理这些信息的方式。思想之锚将人类信仰固定,甚至固定了我们“认为”的真相。

你不会对此惊讶的:事实、逻辑和知识都可以被扭曲,以用来符合个人的主观世界观。毕竟,我们常常以这种“自我动机推理”理由指责我们的对手们。不过,这种扭曲可能是显著的。政治学家彼得·恩斯进行了一项工作,他发现,个体的政治观能够扭曲多套逻辑和事实,甚至他们能够以此对其他人反目成仇。

而神圣的意识形态承诺,也可以推动我们对几乎一无所知的课题产生快速而激烈的见解。他们一脸正气,神圣而严肃。想想新兴技术领域吧。纳米技术在医药、能源、材料和电子领域已经广泛使用,我们知道它有好处,也有风险,但到底情况如何?

2006年,耶鲁大学法学院的丹尼尔·可汗( Daniel Kahan)教授进行了一项公众对纳米技术认知的研究。他发现人们几乎对此一无所知。而且,这种“无知”并未阻碍人们对纳米技术“风险和好处”的认知。当丹尼尔简略地向受访者描述纳米技术的优势和劣处之后,他发现,根深蒂固的信念与世界观对调查结果产生了强烈的影响。阶级/个人主义者觉得纳米技术利大于弊,而平等/集体主义者持相反立场。

这正是由于我们的基本信念。

阶级主义者通常拥护当权者,而个人主义者一般赞成行业与科学领袖。他们会对这些领袖和当权者发展纳米技术持乐观态度。而平等主义者会担心新技术会让少数人产生优势。集体主义者则觉得这将对环境和公众健康产生影响。不过,其实大部分人都不懂纳米技术是什么。而且,进一步的讨论不仅不会调和矛盾,它只会增强每一方的偏见。

每一天,人们依赖混乱的认知生活。无论是目的导向直觉、或者误用理论规则、还是意识形态反射下的动机推理都无法回答技术、政治和社会问题——因为我们基本什么都不知道。

麻烦的是,通常,我们以为我们知道。

如何建立正确的自我判断?

不幸的消息是,我们所有人、政策和决定都建立在无知上。迟早有一天我们得自己给自己打脸。决策者、老师和其他人应该如何建立一个正确的判断方法?

在我们传统思维里的无知——没有知识——引导我们思考:教育或许是天然的解药。不过之前已经论述过,教育往往会产生“虚假的信心”。这儿有一个特别可怕的例子:在驾校里,特别是危机处理课程上,传授的一些处理驾驶危机的方法往往会增加,而不是减少事故发生率。

驾校老师教给了司机在冰雪路段如何开车,这往往给了司机“我能在这上面开的很好”的错误印象。而实际上,在离开驾校后,这些技能迅速地消失了。数月甚至数十年后,他们的车开始在冰面上打滑时,他们仍然“信心十足”,因为他们曾经“学过”——擅泳者溺。这种情况下,瑞典研究员曾建议,也许应该避免传授“如何在冰面上开车”,转而吓唬那些新手“别TM在冰面上开车”比较好。

当然,把人们从危险旁边拉开并一直放置于安全地带并非是让民众远离“无知的自信”的好方法。新的研究也许给这项任务带来了曙光。

在课堂上,消除误解的好方法借鉴自苏格拉底。老师们可以给学生一个教训,引导他们思考他们的回答是怎么错的,以及正确的推导模式应该如何。比如,老师可以提出目的导向的演化理论,然后让学生自发地质疑这个推理。这能使理论更加难忘,并促进改善学生的分析能力。

不过,谣言和误解在互联网与新闻媒体那里更加猖獗——它们也更加难以控制。不停地告诉人们“奥巴马不是穆斯林”根本没用:人们会记得所有信息,除了那个“不”字。而反映那些神圣不可侵犯的误解最难以消除。这些观念往往无法改变。如果你胆敢质疑一个神圣的信念,那些人的某些自成体系就得崩塌了——他们会疯狂地捍卫自己的观点。不过有时,这可以通过给人们一个其他的心理支撑来缓解。研究人员发现,如果让人们形容自己的一些优点,让他们骄傲,那么潜在威胁就不那么吓人了。

谣言会在互联网上更加猖獗,而更严重的是,在遇到分歧时我们会疯狂捍卫自己的“信念”。图片来源:motifake.com

谣言会在互联网上更加猖獗,而更严重的是,在遇到分歧时我们会疯狂捍卫自己的“信念”。图片来源:motifake.com

杰弗里·科恩(Geoffrey Cohen)和大卫·谢尔曼(David Sherman)曾做过研究,如果让受试者先写一篇有关自己优点的文章,比如他们的创造力、幽默感,并解释为何这方面对他们有重要意义——那么他们更容易接受美国主张的外交政策。同时,他们也让大学生在接受联邦堕胎政策前编写自我肯定的散文,发现大学生在写完之后对堕胎政策作出了更多让步。

第二点是,研究人员发现,神圣信仰在某些时候可以被用来劝服对象减少偏见,并重新考虑某个事件。比如,保守派通常不赞同自由派的保护环境政策。但保守派确实关心有关“纯正”的思想问题。如果以环保为由头,促使他们思考这是“保护地球纯粹”的事件,保守派则会更容易接受。说服自由派提高军费开支也是同样的方法,只要价值观和他们相同就行。

真正的挑战:如何学会认知自己的无知?

首先,我们也许需要“少数派报告”。科学家经常建议一个讨论的小团体设置专门唱反调的角色,这可以质疑与批评团体的逻辑。或许这延长了小组讨论的时间,并可能让成员不舒服,但最终会让决定更准确、更坚实。

然后,对个人来说,关键点在于自己要给自己唱反调。想想你的结论也许是错误的,问问自己为何错误,或者事情在如何变化。心理学家曾说:“要做到如此,我常常想想自己在未来,看到这个决定是错误的。然后,我再考虑什么因素可能会导致我的失败。最后,寻求建议。其他人也许有对自己的误解,但他们对他人的判断常常要高出自身。”

我们大脑的内置功能以及积累的生活经验的确引领着我们,但他们没法衡量我们无知的尺度。智慧并非全知全能,而是了解自身的极限。有时,我们正确检视自身的方法是告诉自己“我不知道”。这并非失败,而是成功的开始。

了解自己的“不知道”是引领我们走向真理的路标。(编辑:Jerrusalem)

图片来源:ewotion.deviantart.com

图片来源:ewotion.deviantart.com