一百六十万零五千二百六十二。这个数字是“生命名册”数据库截至2015年2月15日时收录的物种总数。等到这个数据库完工时,会收录人类已知的全部一百九十万物种——但距离估计在一千万左右的地球物种总数还差得远。地球要这么多物种干嘛?这么多物种究竟是从哪里来的,又是怎么来的呢?

你也许会想,达尔文应该早已看穿了一切,毕竟他的那本书名字就叫《物种起源》嘛。但讽刺的是,这本书偏偏没有解决“新的物种到底是怎么起源的”这个问题。《物种起源》里确立的演化论两大支柱——共同祖先和自然选择,到今天都是成立的。前者指出所有的物种都来自一个共同祖先,后者指出物种改变的主要推动力是繁殖率差异引发的自然选择。可是,最初的那1个物种究竟要怎样才会变成2个、3个、1605262个物种,达尔文并没有给出令人满意的答案。

一百五十年后的今天,演化生物学早已成为一门成熟的学科,但它依然生机勃勃——它既要完善达尔文的遗产,回答他弄错了、没解决甚至想都没想到过的问题,为所有其他生物学领域提供基础,又要和神创论与智设论斗争。而芝加哥大学演化及生态学系教授杰里•科因(Jerry Coyne),就是一位在两条战线上都成果卓著的人——他既是“新物种如何诞生”这个领域的主要当代贡献者,又是演化论科学传播的旗手之一。

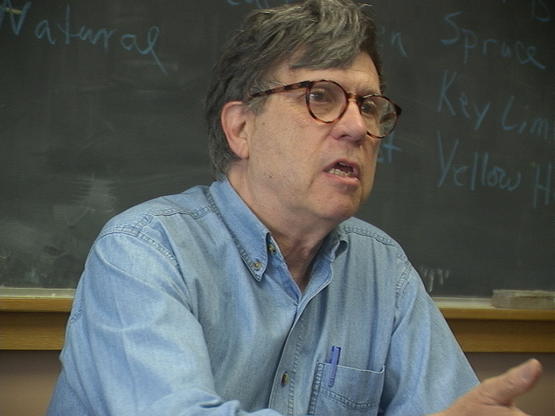

杰里·科因(Jerry Coyne)。图片来源:nonicoclolasos.wordpress.com

杰里·科因(Jerry Coyne)。图片来源:nonicoclolasos.wordpress.com

虽然物种诞生听起来是个玄而又玄的问题,但杰里•科因的实验室看起来却是典型的遗传学实验室——怎么说他也是和果蝇打了五十年的交道。他的第一篇论文发表在《遗传学》(Genetics)上,就是用经典遗传学方法研究果蝇眼色基因,那时他还是个本科生。后来他在洛克菲勒大学读博,师承当时最伟大的遗传及演化学家杜布赞斯基(Theodosius Dobzhansky),而杜布赞斯基恰恰也是果蝇遗传学鼻祖摩尔根的学生。看起来他的学术之路就要一帆风顺走下去——不料入学没多久,他突然被征兵,被迫离开学业。在医院做了13个月技术员之后,科因发现政府的这次征兵其实是违宪的,于是一状告到联邦法院,在美国历史上写下Coyne et al. vs. Nixon et al. 这个案子。打赢了官司的科因重返校园,发现导师杜布赞斯基已经退休。于是又辗转追随著名演化及遗传学家、杜布赞斯基的弟子莱万廷(Richard Lewontin)在哈佛大学完成了博士学习。

他于八十年代初拿到拥有全美顶尖演化及生态学系的芝加哥大学的教职,如今已在这里工作了三十几年。虽然学术成果卓著,但他更受公众关注的或许是科学传播领域——他有一个博客名为“为什么演化论是真的”,上面百无禁忌地讨论各种和演化相关的话题,同时向智能设计论和宗教开火。他认为科学和宗教并不相容,说宗教在美国是阻碍人们学习演化知识的最大障碍,智设论更是“神创论最新的伪科学化身”,为此打了不少嘴仗,连说教皇的时候都毫不留情;但这似乎没有影响他的本职工作。2009年他的第一本科普书 Why Evolution is True (中译《为什么要相信达尔文》),从过渡物种的化石、胚胎学、分子生物学、孑遗器官、生物地理学等方面,以通俗的语言,系统介绍演化的证据;今年5月他的第二本书即将出版,主题转向了科学与宗教。借此时机,果壳网对他进行了专访。

“生命之树”,所有演化问题的答案

果壳网科学人:达尔文诞辰200周年的时候,BBC邀请5位卓越的思想家给达尔文写信,你在信中说达尔文在解释“生命之树的分叉过程”时弄错了。他怎么错了呢?

科因:达尔文在两个地方犯了错误。

第一,他对物种的定义不合适。他说“一个优秀博物学家”说是物种,那就是一个物种了。可是博物学家们的看法经常不一致。连个恰当的定义都没有,当然谈不上很好地解释了物种分化。

第二,达尔文认为在一个生境生活的物种内部相互竞争,参与竞争比较少的就能活得更好,逐渐在种群上显出优势,物种就这样自然分开了。但实际上物种分开远远没有这么简单。

真正对物种的分化做出划时代贡献的是杜布赞斯基,在二十世纪三十年代,他用“生殖隔离”来定义物种——如果两个个体交配可以产生后代,那就是同一个物种;因此燕子和鸽子就是两个物种,因为二者不能交配产生可育后代。突然一切问题都豁然开朗,我们终于有了明确而可以研究的科学问题:本来生活在一个地方的物种,究竟发生了什么,才会产生生殖隔离变成两个物种?杜布赞斯基是这个领域真正的牛顿,后人都踩在他的肩膀上,都是在填补他理论的空档。

果壳网科学人:那么你在这个领域做了哪些研究呢?

科因:我研究的方向之一,是哪一种生殖隔离先演化出来。

两个个体相遇、求偶、交配、最后生出可育的后代,其中无论哪一环出了问题,都会导致生殖隔离。但是物种形成可能要花一百万年,这怎么研究呢?对果蝇不同的近缘种已经积累了很多研究,我们知道果蝇不同的种形成了多少年,是什么时候从共同祖先分离出来的,也知道有哪几种生殖隔离。把几百种果蝇从最年轻到最古老排列起来,再看是哪些生殖隔离在其中起作用,你就能看出物种形成的具体过程。

我们的发现很有意思,生态差异、交配偏好、杂种致死、杂种不育,种种生殖隔离都以同样的速度演化出来。并没有哪一种障碍最先出现。这个结果称不上多有颠覆性,但是,毕竟我们要发现的是真相,而不是为了发现什么让所有人吃惊的结果。

另一个有趣的发现是,对于生活在同一个地方的物种——比如许多亲缘关系相近的果蝇——而言,“交配偏好”演化得最快。物种的形成方式,生殖隔离在遗传上如何产生,这居然和地理因素有关系,这以前从来没有人发现过。这里我不会深入去说这个问题,但它不但让我们更好地理解了物种形成,也提出了很多有趣的问题。

果壳网科学人:在演化遗传学领域下一个划时代研究将是什么呢?

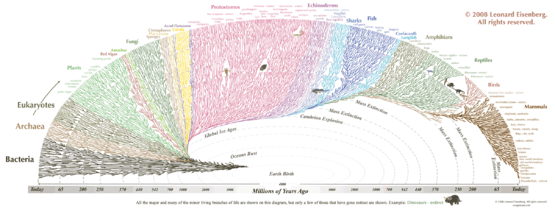

科因:这是个好问题,但答案可能比较无趣:就是通过DNA来看哪些物种和哪些物种是有联系的,从而建立起“生命之树”——演化生物学中一切问题的基础。有了DNA测序技术,我们就不用再通过体型、毛发颜色等表型来判断亲缘关系。如果你想研究清楚生命之树,最好的方式就是用DNA,因为基因组中部分DNA总是以相对恒定的速度在积累突变。利用这些片段,你就能算出物种之间在这段序列上的差别有多大,从而判断它们是什么时候从共同祖先分离开来的。这样就能画出它们之间的生命之树。

“生命之树”的一个可视化版本——不过研究者更关注的不是它的整体框架而是具体枝条。点击可见大图。图片来源:Leonard Eisenberg

“生命之树”的一个可视化版本——不过研究者更关注的不是它的整体框架而是具体枝条。点击可见大图。图片来源:Leonard Eisenberg

我读博的时候,一个特别大的争议是大熊猫究竟更像熊还是更像浣熊。它看起来像个熊,但眼睛又像浣熊。上世纪70年代Nature发表了阿兰•威尔逊(Allan Wilson)课题组的一篇论文,就是用分子证据来说明这个问题。文章的标题太棒了,“大熊猫是熊”。在此之前问题已经争了几十年,文章用DNA轻轻松松解决了问题。

而要想理解物种如何形成,你也需要研究那些新出现的亲戚物种。对比人和蕨没有什么意义,人和黑猩猩就有意义。但怎么知道谁和谁是亲戚呢?还是要通过DNA建立生命之树。我觉得,完善生命之树的细节,是演化遗传学目前最紧要的问题。因为这棵树,我们发现人类基因组里到处都是古老的逆转录病毒基因组,大多数DNA是没有功能的,我们还发现并不杂交的物种之间有基因的水平转移。所以我觉得最重要的工作是把最新技术应用到已知的物种,接着就能得到一系列新问题。

莱万廷和威尔逊,学术导师的恩怨情仇

果壳网科学人:你的导师莱万廷(Richard Lewontin)为生命之树做出了巨大的贡献。你是怎么成为他的学生的呢?

科因:我的导师本来应该是杜布赞斯基。我就是为了跟他做才去洛克菲勒大学的,但是中途却被征兵了,当时我是个“良心反对者”——出于思想原因而反对兵役,但我还是被迫离开学校13个月。那段时间我其实还住在校园里,但无法做研究,只好在医院当技术员。后来我才发现我是被非法征兵的,和政府打了场官司才重返学业。

可是这时候,杜布赞斯基已经决定退休,离开洛克菲勒去戴维斯了。好在我去洛克菲勒之前还申请到了芝加哥大学莱万廷的实验室。于是我就说,那我就去芝加哥大学吧,加上我还有美国国家科学基金会(NSF)的奖学金,能供我三四年博士期间的科研经费。

我给莱万廷打电话说,以前我被你录取了,现在我想回去给你干活。莱万廷说,很抱歉我要转去哈佛了。我说那没问题,我去哈佛给你干活。他说,真不行,你得先被哈佛录取;我费了半天口舌才让他们同意把现在的学生都带过去,不能再为一个不认识的人去提要求了。所以我必须靠自己进哈佛,当时我差不多有一个星期时间。

我走投无路,于是带着简历和以前发表的文章飞到哈佛,直接跑去敲爱德华•威尔逊(Edward Wilson)的门。我介绍了自己,跟他说了我的难处,我真的很想跟莱万廷做,但得自己想办法进哈佛。当时我还没申请呢,而申请委员会的老师两三天之后就要开会做决定了。威尔逊人真是太好了。他让我进屋,听我说自己的遭遇,看我带去的材料,然后就拿起电话打给其他老师。这天我挨个拜访了那些教授,最终他们让我申请了。他们把我带到哈佛动物学的博物馆地下室,给我一个生锈的打字机和一份申请表。我记得我在那间黑漆漆的屋里填那份四页的申请,周围全是标本,打字机的键还卡住了,我去修的时候把手割破了,搞得申请表上全是血……几天后我就被录取了。如果不是爱德华•威尔逊的好心和善意的帮助,我的整个生命轨迹都可能不同。

理查德·莱万廷。图片来源:caltech.edu

理查德·莱万廷。图片来源:caltech.edu

果壳网科学人:可是后来莱万廷和威尔逊因为人类社会行为的形成机制而产生分歧,最终反目成仇,你夹在他们中间感觉难堪吗?你更同意他们谁的观点?

科因:他俩成了死对头,这还挺讽刺的,我刚到哈佛的时候他们还是朋友呢。那时候莱万廷,威尔逊,罗伯特•麦克阿瑟(Robert MacArthur),理查德•列文斯(Richard Levins),这几个人组成了一个自由派科学家群体,立志要用数学和理论知识彻底改变演化和生态学研究。最初还是威尔逊把莱万廷弄到哈佛去的。

转折点发生在70年代——威尔逊的《社会生物学》出版。莱万廷变得愈发激进了,这是当然,他本来就是个马克思主义者;他开始公开攻击威尔逊。当时我是威尔逊生物学导论的助教,我非常喜欢他;但同时我在莱万廷实验室工作。尽管如此,我和这俩人的相处一直没有影响。

要说他们的观点,当时我是偏向莱万廷的——不过我并不认为威尔逊是什么“败坏的保守主义者”。我当时觉得社会生物学是有问题的,但不是整体出问题,主要是在解释人类行为的时候。我觉得威尔逊有些话说得太极端了,但我没法讨厌这个人;他人很好,而且是个非常了不起的科学家。而莱万廷的观点就不仅是关于科学了,他对威尔逊的意见更多源自政治观点。所以在读博期间,我都没见他们说过话。最让人尴尬的是我和莱万廷进电梯,威尔逊也突然进来了。站在他们中间你就能感到仇恨的气场。他们假装对方不存在,不看对方的眼睛也不说话。

现在我觉得,如果一定要评出个是非,那威尔逊赢了;至少对人类之外的其他物种的解释没错。社会行为的遗传学基础是一个非常重要的领域。如果不理解演化和遗传,就很难理解社会行为是怎么诞生的。社会生物学是一个合理的领域,而且从那时候到现在也做出了不少新发现。说到底,威尔逊的书里只有最后一章说的是人类,其他章节都是在说蚂蚁和哺乳动物,在那些领域里面,演化生物学对行为的解释是卓有成效的。

至于人类?我觉得双方可以算平手吧,毕竟我们有文化。完全把我们行为的演化基础从文化影响中拆分出去,是很难的;在别的物种上很容易做遗传实验,可是人类没法这么做。你不能简单地说,就因为这些人类行为看起来是适应的,所以它们演化了出来;但反过来,说人类的社会行为和演化一点关系也没有,这也相当愚蠢。很明显,我们的不少行为,比如最简单的吃饭、睡觉、交配,都是演化的产物。我们偏袒有血缘关系的人,许多其他生物也是这样;人类雄性有追求种群中所有雌性的欲望,雌性则倾向于挑挑拣拣,许多其他生物也是这样。你不能说这完全是文化的产物。

剩下的问题是,到底什么是演化造成的,什么是文化造成的——这是个难题。威尔逊的观点比较极端,觉得所有人类行为,包括艺术、音乐、舞蹈,都是演化出来的能力。我觉得没有充足的证据,所以我保持不可知的态度。莱万廷更进一步,他可不仅是不可知,而是觉得全是环境的作用,觉得没有任何行为是演化来的。这更像是政治观点,不是客观的科学立场。

爱德华·威尔逊。图片来源:wikipedia

爱德华·威尔逊。图片来源:wikipedia

演化,是真正的起源故事

果壳网科学人:你什么时候开始科学写作的?

科因:那是博士二年级的时候,《演化学》(Evolution)科学杂志让我写篇书评。其实那也不是严格意义上的科学写作了。结果我写得非常高兴,我很享受这种把一件事进行辨析、拆解的脑力过程。我一直很喜欢文学和写作,后来读了生物学博士,本来以为写作算是到头了……结果一年年下来,越来越多的人邀请我写书评,包括这些年我给《新共和》(New Republic)等杂志也都写过文章。我乐此不疲。

写作很有挑战性,但和学术上写论文的挑战不同。我写了这么长时间的学术论文,逐渐有点厌倦了,实际上现在科研已经没有太多新鲜感了。我确实已经精通了成为一名专业的科学家所需要的技能:写论文、申请经费、指导学生。但这也是为什么我明年就打算退休。我很享受,却不再觉得有挑战。而科学写作却变得愈发有挑战性,而且永远可以提高,包括提高语言能力、阅读他人的写作从而学习别人的想法和思维方式,写作越来越让人迷恋。我想今后科学写作的挑战会替代学术写作的挑战。

果壳网科学人:科学家的身份,对你的科学写作带来了便利吗?

科因:科学家身份能带来一定的可信度,但不是必须的。我的导师莱万廷曾经跟我说,如果他不再做科研,做科学写作立马就会没信誉了。我不同意。尼尔•德格拉西•泰森(Neil deGrasse Tyson)是个天文学博士,但也懂得怎么和公众沟通。还有很多科学作家都不是科学家而是记者。虽然做科研能让人更信任你,我觉得我过去30年的成就也够了。不需要持续不断做个科学家才能让人信服。

果壳网科学人:促使你做科学传播的最大动力是什么呢?

科因:最根本的动力,是跟其他人分享我自己专业领域里那些激动人心的故事。其实大部分科学家如果改行当医生都会过得更好(大概不包括中国——译者注),我要是去了医学院一年能赚一百万刀。但是这对我来说不是一份有成就感的职业。最令我激动的,是发现自然中从未有人知道的东西,把它们拼到整个领域的大框架里面,这本身也是一项需要很多人合作才能完成的大事业。每次我去野外收集野生果蝇,经常能遇见农民、农场主什么的,他们会问我在做什么。这就迫使我去琢磨怎么和普通人解释你的科研,我也很乐于和他们解释。我觉得我在做的事很重要,所以才愿意讲,讲的过程中就觉得自己的事更有价值,这是心理方面的因素。

另外,我真是觉得演化这件事非常有意思。演化,是关于我们从何而来的真实故事。这个故事从1859年达尔文开始,经我的前辈和同事之手历经百余年至今,已经取代了人类历史上所有的起源神话。而这个故事本身是多么激动人心!想想看,人,松鼠,栎树,这些复杂的生物,竟然都来自最初那一锅原始化学汤,它逐渐演出细菌这样的原始生命,然后越来越复杂,全过程都不需要意识的干预。这是一个纯粹物质的过程,只需要随机突变和非随机的自然选择。如果你真的意识到这一点,就能体会演化是多么神奇。光写演化,道金斯就工作不愁,他这么受欢迎,很大的原因就是这个故事本身太棒了。如果你对起源故事感兴趣,那你一定会喜欢演化生物学——而且它是真正的起源故事。

我写科普第三个原因在美国的语境下更适用,在中国倒未必。很多美国人不接受演化论,大多是因为宗教。大约44%的美国人相信《圣经》创世纪里的故事。只有17%的人接受演化论,并和科学家一样认为演化是自然发生的过程。大约33%接受演化论,但认为演化的过程有上帝的指导和干预——虽然这一点没有任何依据。写演化,或者更广泛地写科学,就是要让人们学会思考我们掌握的所有证据。而我写《为什么要相信达尔文》,就是因为此前还没有这样的书,我想用它说服人们放弃对演化的抵触。身处学术界,你可能不会遇到这样的人,也不会意识到对演化的反对有多么普遍。

果壳网科学人:科学写作对你的事业有帮助吗?

科因:向公众宣传自己的工作并不是科学家的职责,老实说很多人非常不擅长这个。你作为一个科学家写作的时候,你倾向于写得很糟糕。比如科研论文是用被动语态写的,“实验被做了”,而不是“我们做了实验”。你读读科研论文就知道,行文很糟糕,阅读体验不怎么样——当然也有斯蒂芬•古尔德(Stephen Gould)这样的例外。写科学、向公众讲科学,是一种专门的技能,这也是我喜欢科学传播的原因。因为它很有挑战性,永远有提升余地。但如果你没感觉没天赋,还是老老实实做科研好了,让其他人替你做科学传播吧。

那对我或者别人的职业进程呢?既有用,也没有用。如果说的是科学家这个职业本身的进展,比如赢诺奖、得到终身教职、升迁加薪,那这些公共事务都没用。卡尔萨根是我们时代最伟大的科学写作者之一,但他进不了国家科学院,很多人觉得他比科学家低一等,就是个科普作家而已,尽管他其实也做了真正的科学。人们觉得他的科学传播工作不足以让他进入精英科学家圈子。但是对于我来说,写作的用处在于打开了另一个大门。如果你喜欢科学写作,只能靠多写,多积累,于是写作就成了我的第二职业。五月我的第二本书就出版了。

科学和宗教,思维方式是冲突的

果壳网科学人:新书是关于什么的?

科因:这本书谈的是科学和宗教的关系。书名叫《信仰vs事实:科学和宗教的不相容性》,算是第一本书的延伸。我的第一本书《为什么要相信达尔文》被翻译成18种语言,很多中国人也读了这本书。我想这回我铁定把那些不愿意接受演化的人给争取过来了,看看,这么多证据呢。结果美国人还是抗拒演化论……倒不是因为美国人或者任何人有多傻、多无知,他们不相信演化论是由于他们被宗教信仰蒙蔽了,让他们看不到证据。所以我就开始研究宗教和科学之间的冲突,读了很多神学的书,也读了一些宣称科学和宗教并不矛盾的人写的东西。最后我还是觉得二者不相容,这也是本书的主旨。

果壳网科学人:你觉得你的书能让人放弃宗教信仰吗?

科因:我的第一本书并不是想叫人不信教,实际上对宗教只字未提。我当时觉得开明的宗教可以容得下生物演化。后来我改变主意了,就写了第二本。但我也收到过不少人的邮件和信,说他们被我的论证说服,放弃了宗教信仰。道金斯在自己的网站上有个栏目就叫“改变宗教信仰角”,上面收录了他收到的无数邮件,说道金斯把他们说服了,接受了演化理论,或者相信上帝不存在了。

演化理论和宗教信仰确实是有关联的。一方面,相信上帝——至少在美国——的最强原因之一就是,人们无法想象一个纯粹物质的过程能创造出所有这些复杂的生命形态,于是只能都推给上帝造物主。如果通过讲授演化论而撼动了这种想法,那随之撼动宗教信仰也是自然而然的。我的目标并不是要刻意让人们转变宗教信仰,而是希望向他们展示,宗教信仰的思维方式和科学完全不同,而二者的思维方式是相冲突的。

另一方面,“信仰”这个概念对科学是有害的,科学相信证据。我实际上不喜欢“相信”这个词,而喜欢“接受”。信仰可不仅限于宗教,这个世界上还有很多基于信仰的思维体系,比如顺势疗法,比如UFO。日常环境下的“信仰”对我们的社会其实是坏事情——人不应该没有证据就去相信东西。整体而言,我们的日常生活也应该像科学一样,如果没有强证据,就不该抱有强信念。我就是想批判这种认为不需要原因就能相信的思维模式,只不过宗教信仰恰好特别有害而且最为流行。

果壳网科学人:但是美国很多科学家都信上帝……

科因:确实有不少科学家信上帝,但如果你和普通公众相比,还是少的。整体来看,美国科学家里相信有上帝的只有50-60%,而非科学家有95%,这是很大的差别。在科学圈,越有成就的人越不信上帝。像芝大这样的顶级大学,只有40%的人信上帝;再看看美国国家科学院,这里集中了美国最棒的科学家,信上帝的只有3%。有科学家信上帝,并不意味着二者相容,就好像天主教的神父也可能对孩子进行性骚扰……只是说明人类可以同时拥有两种截然不同的世界观。如果你问科学家为何信上帝,他们会给你一堆理由,比如小时候听家长教育的,曾经看到神启,但这些理由和他们为何接受科学体系完全不同。而如果你用科学逻辑来审视上帝,你一定会成为无神论者——原因很简单,没有令人信服的证据。

果壳网科学人:中国是非宗教国家,可是也有人说因此中国人没有信仰,也就没有道德约束。这有关联吗?

科因:我不想评论为什么有人说中国人没有道德约束,因为这很难论证。但我确实能说明的是,缺乏宗教信仰并不是缺乏道德约束的原因,因为道德不是宗教的产物。

当然,有宗教信仰的人总是说道德诞生于宗教,不信上帝就不道德。但是柏拉图几千年前就反驳了这种联系。他说,如果上帝让你杀人或者强奸,你会不会做?为什么不?如果上帝是道德之源,那么上帝说的就应该是行动准则。人们也许会说,上帝不会让你做这些事情,因为这是坏事——但这就反过来表明,好坏的标准是客观存在的,而不依赖上帝的想法。事情的好坏和上帝的旨意,到底谁先谁后?这就是所谓的“游叙弗伦困境”(Euthyphro dilemma)。

但事实上,道德来源于世俗的考量。演化生物学指出,我们的行为会向着让社会群体更好运作的方向去演化。比如照顾儿童,对熟人更友好,对陌生人没那么友好。演化让我们意识到有些行为能让人融入社会,有些不能;我们称前者为“道德”,后者为“不道德”。

道德的产生不需要上帝的最直接证明,是那些非宗教社会的例子。斯堪的纳维亚和北欧大多数国家都是无神论的,大多数瑞士、丹麦、法国和德国人不相信上帝。然而他们的社会老有所依,病弱得到很好的看护,医疗社会化。这些世俗国家都很有道德。因此“没有宗教信仰就会没有道德约束”的说法我认为是站不住脚的。

特立独行的老师

果壳网科学人:你觉得自己是个什么样的老师?有的学生说你的太严了,从来不怕让学生挂科;但也有人说你从不在学生的论文上署你自己的名字,特别大度。

科因:这两方面并不冲突。你完全可以既严格又公平。莱万廷教我不要把自己的名字加在学生的论文上,除非你真的对这个研究有贡献。我说的“贡献”不是指提供经费、帮学生改论文,而是确实做了实验或分析。莱万廷是从他的导师杜布赞斯基那儿继承了这个做法。他实验室曾经有一篇论文,技术员是唯一的作者。杜布赞斯基又是从摩尔根(现代遗传学的鼻祖,最早用果蝇做实验的科学家,谈家桢的老师)那儿学来的。我想这个行为是从遗传学诞生之初一直继承到现在的好行为。作为导师,我们的任务就是为学生搞到他们做研究需要的钱,教他们写论文;但完成这些应尽的义务并不意味着你做出了科学上的贡献。

我现在还总是告诉我的学生和同事,不要在学生的论文上署名,也别让没给你文章出力的人在你的文章上署名。只是恐怕这种做法正在灭绝。科学领域内竞争太激烈了,一般人都觉得论文多多益善。其实这对申请经费并不是必须的。我从不在学生的论文上署名,然而我的基金三十年没有断过,他们看的是你实验室能出多少东西。另外,有些著名大教授已经不做科学研究了,只是坐在办公室,写基金申请好让其他人来做研究、写论文。如果只在自己做了实验的文章上署名,那他们就真没文章了。很多教授实际上就是实验室主管;他们倒是很擅长做这个。但我还是不喜欢这个体系,学生只是帮这些教授获得提升的工具。这对学生不公平。很不幸我这种想法似乎是太老套了。

至于当老师,我觉得我是个合格的老师,不算特别好。因为我一直没能在教学上投入它应得的精力。有太多的其他事情在挤占时间。有些是为了探索自然界,毕竟这是我成为科学家的原因嘛;还有些事情则是有助于职业进展。像芝加哥大学这样的顶尖研究型学校,职业提升不看教学,只承认发论文、带学生、拿经费。在哈佛,很多课甚至都不是教授教的,教授总是让助教和博士后去上课,因为教授自己忙着搞科研。我确实努力提升教学水平,至少和其他人一样努力,但很遗憾我始终没能达到对自己的期待。

不过要说我严格的话,我可完全不同意。我上大学那会儿才叫严格呢!如果把我们当年的考试拿来让现在的学生做,他们全都得不及格。现在我让学生读《物种起源》,他们都抱怨,说什么这本书有450页那么厚,都是用维多利亚时期的语言写的。可我读大学的时候每学期都得读三四本科学著作,考试还难得要死。所以照芝加哥大学标准我是严格的老师,但是这只能说明芝大的标准太简单了。

果壳网科学人:你肯定工作特别努力吧?

科因:我每天五点半来实验室,每天待12小时,一周7天。每天早上9点,楼里还只有我一个人,而我已经在这儿待3个半小时了。我一辈子都是这么过的,所以我才特别希望退休,这样就能打破这个习惯。更夸张的是我还喜欢这么忙。

果壳网科学人:科学之外你有什么爱好吗?

科因:做饭是一个爱好。吃也能算吧。我喜欢去不同的饭馆品尝不同的口味,包括中餐。我觉得我川菜做得特别好。35年前读研究生的时候我就去学过做川菜,直到现在还总做。我还收集红酒和古巴雪茄。这些对我来说都是特别重要的爱好,因为和工作中那种智力追求是不一样的。我做科学每天只到下午五点,之后就是回家读书——但通常不是科学书,而是小说、历史。然而所有爱好里我最热爱的是旅游。我是个无神论者,我知道死了之后就什么都没有了,所以希望能在活着的时候去见识多样的世界,领略多样的文化,品尝各种各样的风味。

果壳网科学人:谁是你的榜样?

科因:肯定是我的导师迪克•莱万廷。首先他对学生非常好,为我们付出所有时间,给我们做科研需要的经费,毫不吝啬。和其他导师不同,他从不告诉我们要做什么,而是让我们自己去找喜欢的课题做。这对一个一年级博士生来说并非易事,但却是唯一能让你成长为独立科学家的做法。

他恐怕是我见过最聪明的人,也是一个很棒的写作者,远远胜过我。他在《纽约书评》有专栏,还有好几本书,比如《三螺旋:基因、生物体和环境》,《不在我们的基因中:生物学、意识形态和人性》。

他毫无私心。从不在学生的论文上署名,这是他的原则。我在他手下的第一篇论文,当时我特别引以为豪,整个都是我自己的课题。但是我想,他是我老板,而且论文带老板名字是传统,所以我署了我们俩的名字,把草稿放到他桌上请他改。第二天早上草稿回到我桌上,他的名字已经被划掉了。他还留了一张纸条,“再也不许署我的名字”。他一辈子都遵守这个原则。

我想他这一辈子确实也犯过错,比如他在政治上太左了。他对演化心理学的批评有时候也有点不着边。可是整体来看,他正直、诚实、慷慨、头脑敏锐,对科学做出了杰出的贡献,这周他刚和太田朋子(Tomoko Ohta)共同赢得了生态学的最高奖克拉福德奖。他带领演化遗传学进入了基因组时代。他可能是20世纪后半叶最伟大的演化遗传学家。我想象不出什么人像他一样让我心悦诚服,让我作为楷模。不仅是我,他所有学生都会这么说。(编辑:Ent)