(Alicia/编译)你肯定早就知道我们可以通过脑电波来操纵机器了。第一只使用机械手臂外加一点意念的力量来进食的猴子已经是十年前的事,这种事早算不上什么新闻了。如今,即使是关于人类神经假体的消息也很难让世人眼前一亮。从假体视觉到电子游戏(许多的电子游戏;Emotiv公司和NeuroSky或许是玩家们最为熟悉的意念控制游戏供应商),到性奋时会自动竖起的猎奇猫耳,脑机交互已经不再是什么新鲜事。

头戴式猎奇猫耳。图片来源:www.necomimi.com

头戴式猎奇猫耳。图片来源:www.necomimi.com

但我们已经超越了仅仅通过大脑给机器下命令的阶段;现在,我们正在使用机械装置把大脑和大脑连接起来。去年,一支由巴塞罗那大学的卡勒斯·格劳(Carles Grau)领导的欧洲神经科学家团队公布了他们的发明——姑且称之为邮购心灵感应吧——让身在印度的发送者想好一句问候,把他的脑电波记录下来,通过电子邮件发送出去,解码后植入分别位于西班牙和法国的接收者的大脑中(接收者在收到脑电波时会看到闪烁的光点)。

或许你也还记得2013年冬天,从北卡罗来纳州的杜克大学传来的关于集体意识形成的激动人心的报道。米格尔·派斯·维埃拉(Miguel Pais-Vieira)和他的同事将两只老鼠的大脑连结了起来,刺激一只老鼠的大脑,另一只老鼠就会按压杠杆。这些新闻头条在人们的脑海中勾勒出了这样的图景:一只老鼠的意识进入了另一只老鼠的大脑,像异“爪”综合征发作般控制了它的运动系统。

当然,新闻界有时会倾向于夸大其词。读读标题以外的部分,你就会发现“反应鼠”事先已经被训练过:每当运动皮质一阵发痒(和训练它对闪光做出反应的方法一模一样),它就会踩下杠杆。这里头并没有什么融合的意识。这的确是个进步,但你可不能仅仅因为刺激物碰巧从你身体内部起了作用,就自称是“博格集合体”中的一员。

但就在最近,华盛顿大学感觉运动神经工程研究中心的拉杰什•拉奥(Rajesh Rao)声称自己建立了起了真正的异己手网络——而且比派斯•维埃拉更高一着,他的异己手网络是在人类之间建立的。一个人默想一条指令,接着,另一个人就会无意识地按下按钮。这就有点意思了。

在加州大学伯克利分校的一个实验室里,有这么一台机器,它可以即时从视觉皮质上读取立体像素,仅仅凭借大脑活动就能计算出你正在看什么。肯德里克•凯(Kendrick Kay),这台机器的制造者之一,早在2008年时就已经表示,总有一天,我们会有能力读取人们的梦境。(以及,在走到这一步之前我们得先考虑好某些有关个人隐私的问题)。据他估计,乐观得说实现这一预想还需要几十年的时间。但日本一家实验室的一台计算机仅仅用了四年时间,就只凭借功能性磁共振成像(fMRI)数据实现了对临睡幻觉(本质上说就是没有快速眼动的梦境)的预测,而且精确度达到了60%。

如果摩尔定律能以如此之大的幅度缩短技术专家们的预测实现的时间,从现在开始考虑这些预测的结果并不算太早。那么,看起来正在向意识分享靠拢的技术可能会有哪些后果呢?

意识是什么?

如果有人知道意识到底是什么,这个问题会好回答得多。理论倒是不缺。威斯康星大学的神经科学家朱里奥•托诺尼(Giulio Tononi)认为意识反映了对分布式大脑功能的整合。一个由旧金山州立大学的塞基耶尔•莫塞拉(Ezequiel Morsella)建立的模型将意识描述为运动指令互相冲突时的调停者。泛心论者们将意识视为物质的基本性质之一——就像电荷或是质量一样,他们相信我们的大脑与其说是产生意识,不如说是从类似以太的周围环境中筛选获取,就像某种有机的精神捕手。神经科学界的超级明星——加州大学圣地亚哥分校的V•S•拉马钱德兰(V S Ramachandran)认为意识来源于镜像神经元。普林斯顿大学的迈克尔•格拉齐亚诺(Michael Graziano)将意识描述为一幅经验地图。

而我认为他们都在玩文字游戏。他们的模型——不管是对是错——描述的都是计算,而不是意识。“智能”并不是一个难以解开的谜团;很容易就能看出自然选择为什么会推动灵活解决问题能力的提升,感官输入的优先分级,以及相关数据的选择性获取(也就是说注意力)。

但上述种种为什么会成为自我意识?

如果物理学是正确的——如果一切事物归根结底都是物质、能量和数字,那么对某个物体足够精确的复制品就会显现出那个物体的特性。因此,任何一个复制了大脑中相关性质的物理结构都应该能产生智能。

我们或许快要找到这个问题的答案了。SyNAPSE——美国国防部高级研究计划局(DARPA)与信息技术产业的合作项目——目前正致力于研发一种能够重建人类大脑的硬件。他们希望它能在2019年投入运行,虽然如果物理学是对的,“唤醒”或许是更好的说法。

话说回来,如果物理学是正确的,我们就不该存在。你可以观察离子越过突触,跟随从鼻子到脚趾的神经冲动;但上述过程都不会使你推导出主观意识的涌现。物理学描述的是一个智能僵尸的世界,在这个世界中,僵尸和我们所做的事情一模一样,除了不理解自己正在做什么。我们本该是这样的僵尸,仅此而已:一团肉加上计算;但不知怎的,这团肉醒了过来。这究竟是怎么一回事?

我们所能掌握的是与智能有关的因素——有意识状态下的特征神经信号。至少对人类来说,当一群皮层下结构——脑干、丘脑和下丘脑、前扣带皮层——与大脑前庭对话时,意识产生了。整合是关键。位于相距甚远的不同部位的神经元必须在同一时间,形成一个协调完善的呼叫-应答系统,而且信号延迟不超过400毫秒。根据这一点,托诺尼设计了一个衡量整合程度的单位ɸ。ɸ并不仅仅需要侦测意识的存在,还要对意识进行量化:给从蛔虫到人类的每一种生物的自我意识程度赋上一个数值。

如果意识的确来自于神经系统的整合——如果自我意识真的只是个程度问题,即使是在线虫的神经节中也跳动着某种初级的意识火花——那么,具有意识的大脑到底有没有特定的构造就成了一个可以讨论的问题。这至少是在2012年举行的纪念弗朗西斯•克里克(Francis Crick)意识大会上宣布的所谓的“剑桥宣言”的立场。这个宣言的的签署人——认知神经科学家,神经药理学家,神经生理学家,神经解剖学家和计算神经科学家们——认为许多非人类动物也同样拥有自我意识。

我不知道该在多大程度上认真对待这个宣言。不是我觉得它不可信——我一直都确信我们人类倾向于低估其他生物认知能力的复杂度——但这个宣言并没有公布什么能一劳永逸地解决争论的突破性实验的结果;正相反,签署人们基本上只是聚在一起,喝喝啤酒,举手表决一下要不要宣布倭黑猩猩也有成为了智能俱乐部的一员。(这件事的另一个疑点是对宣言签署时 “霍金在场”大做文章,虽然他既不是神经科学家,也不是签署人之一。)

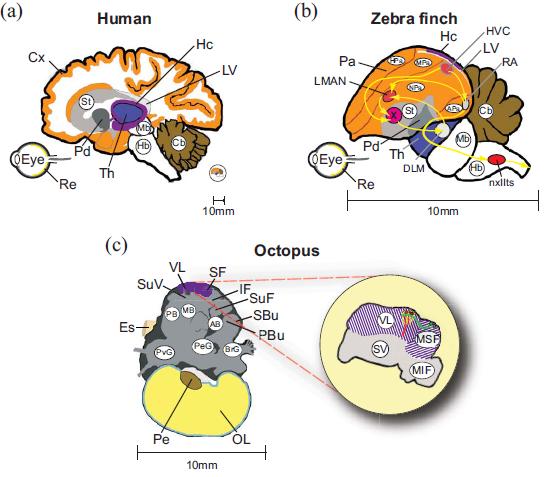

但他们毕竟是一群知名的神经科学家,其中资历最浅的都比我更有资格在这个问题上给出断言。他们的主张之一是自我意识的产生并不依赖特定的大脑构造。宣言把“类似人类的意识”赋予了鹦鹉(它的大脑没有新皮质)和章鱼(章鱼的大脑基本上就是一团神经元像面包圈一样包裹着食道,在解剖学上与我们的大脑毫无相似之处)。实现意识状态,重要的是神经复杂性,他们这样说道。只要突触的数量足够多,主板是什么形状都可以。

人类(a)、珍珠鸟(b)和章鱼(c)的大脑对比图。图片来源:http://cephalove.southernfriedscience.com/

人类(a)、珍珠鸟(b)和章鱼(c)的大脑对比图。图片来源:http://cephalove.southernfriedscience.com/

但这些都还只是前言,是对我们在文章开头提出的问题的铺垫——一项能将大脑连接在一起,至少能在理论上允许集体意识存在的技术会带来什么样的影响?事实上,你知道的比你想象得要多。

你早已是集体意识中的一员了。你一直都是。

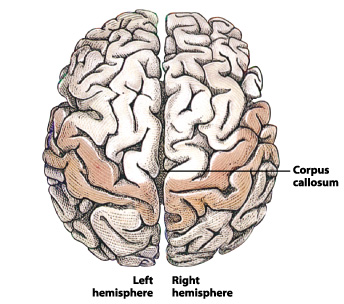

这就是你认为是你的东西:它横跨大脑的两个半球,由胼胝体——一根足有2亿个神经轴突那么厚的肉质管道——相互连接。如果我把胼胝体从中间一切两半(这不仅仅是个思想实验:切断胼胝体是治疗某些类型的癫痫的最后手段)。在经历如此暴力的分离之后,两个半球会各行其是,它们会形成对着装、音乐的不同品味,甚至会有各自的宗教信仰。拉马钱德兰讲述过一个一半大脑信仰基督教,一半大脑是无神论者的裂脑人案例。你也许听说过异己手综合症,或者至少看过《奇爱博士》:当你试图穿上一件衬衫的时候,你的“恶魔之手”却把它脱了;当你试图拿起你喜欢的钢笔时,你的“恶魔之手”却把它丢掉,转而拿起记号笔。

位于大脑左右半球间的胼胝体(corpus callosum)。图片来源:

位于大脑左右半球间的胼胝体(corpus callosum)。图片来源:

当然,它其实已经不再是你的手了。它已经隶属于住在另一个半球里的那个自我,那个在切断胼胝体前曾是你一部分的东西。

你们至少还能说得上话;你们还算得上是朋友。就算把胼胝体完全切断,两个半球还是可以通过脑干来联系,虽然路径更长,管道更细:类似于拨号上网与宽带的区别。关键的变量还是延时和带宽。管道还完整的时候,神经信号在大脑中的来回传递速度很快,足以让整个系统作为一个完整的整体来运转,让你认为“我”就是“我”。但如果你强迫信号绕远路——比这更糟,逼它们挤进一条羊肠小道——时,两个半球就不再同步,不再具有一致性。我分裂成了我们。

你可能会觉得用一生时间建立起来然后从中截断的单一人格大概需要一段时间才会发展成为不同的个体。但脑半球孤立也可以通过化学手段诱发,也就是麻醉其中一个半球——不再受它影响的另一半有时当即就会产生一整套全新的人格特征。一个两脑俱全时内向害羞的人变成了一个轻浮,爱说俏皮话的人。一个讨人喜欢,大方得体的女士变得尖酸刻薄,充满敌意。而当另一半球苏醒时,这个突然出现的人格也就突然消失了。

住在同一具身体里的两个人。图片来源:thespiritscience.net

住在同一具身体里的两个人。图片来源:thespiritscience.net

所以,虽然这种自称是“我”的东西通常在双核引擎上运行,它也完全可以光靠单核引擎运转得挺好。拿你来打个比方,你现在大概正在双核运行。每个半球都拥有自己独特的亚人格吗?你的大脑中是不是有两个你,他们是不是都在想着,嘿,我属于某个更大的人格吗?

不大可能。与之相反,局部半球中的人格会被擦除吞噬,吸收到更大的整体人格中。芬兰赫尔辛基大学的两位计算机科学家,卡伊•苏塔拉(Kaj Sotala)和阿尔托大学的哈利•沃博拉(Harri Valpola )最近在《机器意识国际杂志》上宣称:生物的大脑无法维持多个独立、有意识的注意过程在同一大脑媒介中的运转。

记住这句话。几年之后,它也许就会成为我们的梦魇。

脑脑相联的后果

克丽丝塔·霍根(Krista Hogan)和塔蒂亚娜·霍根(Tatiana Hogan)是加拿大哥伦比亚省弗农市的一对七岁的连颅双胞胎。连颅双胞胎出现的几率本身就是非常低的,但霍根姐妹的独特之处在于,她们并不仅仅是在颅骨或是血管系统层面连接在一起,而是共用一个脑——更确切地说,二者的丘脑融为一体。丘脑有许多功能,其中包括扮演感觉中继器的角色。

她们共享感觉输入,挠其中一个人的痒痒,另一个会发笑,她们用彼此的眼睛看世界,食物的滋味也是一人吃,两人知,她们一起哭,一起笑。有轶事佐证她们可以共享想法,而且虽然各自有着独特的个性,在提及对方时,她们使用的是“我”这个代词。霍根姐妹就是共享一套感觉的两个灵魂。而这都是因为她们在一个感觉中继器处连接在了一起。

克丽丝塔·和塔蒂亚娜·霍根双胞胎。图片来源:nytimes.com

克丽丝塔·和塔蒂亚娜·霍根双胞胎。图片来源:nytimes.com

但丘脑是下层的脑回路,相当于拨号上网,而不是宽带连接。如果霍根姐妹是在前额皮质处连在一起的呢?

如果两个半球都可以独立运转,但融合起来就形成了一致的单一实体,那么完整大脑间的融合——神经元跨越相邻的两颗头颅成为一体——会发生什么呢?如果在发育过程的某个地方微微调了一点点,我们还会认为她们是两个不同的灵魂吗?还是一个拥有比普通大脑两倍神经元的独立的意识存在?

别的方法也能把大脑连接起来。比如神经芯片接口技术。我们掌握这项技术已经有十多年了。在世界各地的实验室里,神经元培养物们指挥着机械身体迈步前进,一团团的脑组织驾驶着飞行模拟器。南卡罗莱州的克莱姆森大学的加内什•维纳亚加木希(Ganesh Venayagamoorthy)正忙于训练神经元在各个领域——从电网到股票市场——大显身手。DARPA已经在支持“皮质调制解调器”的开发了,它是一种能直接接入大脑灰质的神经接口。但是DARPA可能已经被远在南加州大学的西奥多•伯杰(Theodore Berger)超过了。早在2011年,他就发明了一种用在老鼠身上的能够产生记忆的人造海马体。有机的老鼠大脑可以获取编码在这种装置中的记忆;这些记忆也能传送到其他老鼠身上。要不了多久,这种神经假体就能适用于人类自己(事实上,这正是伯杰的研究目标)。

如果外科手术的前景让你有些不适,索尼已经为能够用无线电波和压缩的超声波直接将感官输入进大脑的技术申请了所谓“蓝天”专利(为并未实现的技术申请的专利)。按照索尼的宣传,这项技术将是一次全行业——从游戏业到远距外科手术——的大跃进。(对我个人而言,我不得不指出,无论处理的是感官输入还是宗教信仰,神经元传导信息的方式可都是一样的。输入景象、声音或是政治观点——而且干嘛不加点对某个牌子的啤酒的疯狂渴望呢?——间的区别可能仅仅是往哪儿瞄准激光束。)

所有这些努力都不是明确为了把不同人的大脑连接在一起。人们想要开发的是一种接口,能将意识从肉体传达给机器装置,再从机器装置传回肉体。换句话说,我们所看到的,是一种超越了单个头骨限制的新的胼胝体的诞生过程。

我们仍然处在前寒武纪,格劳的电邮脑波相当于一种碰巧绕过了眼球的复杂版旗语。而维埃拉的集体思维则是一对精心打理过的老鼠大脑,其中一只受到的刺激会让另一只压下杠杆——但如果“反应鼠”事先没接受过压杠杆的训练,这种刺激对它来说就是毫无意义的。这并不是经过整合的意识,甚至算不上心灵感应。它们之间的区别就和亲身经历性高潮,和看别人在远处的山上,用信号灯拼出摩斯码的“噢我的天哪”一样大。

所以,我们还处在变化的早期。但可能比你想的已经要晚一些了。

集体意识的未来

科利•多克罗尔(Cory Doctorow)在他的小说《魔法王国落魄记》(Down and Out in the Magic Kingdom (2003))中描绘了一个人人都通过皮质连接一天24小时接入互联网的近未来。考虑到这个领域的最新进展,这并不是牵强附会。将一个个大脑集结成网络这样的想法有一定的吸引力的。一方面,裂脑症患要比普通人更能胜任视觉识别和模式识别任务;而且两个意识总比单一意识要好,即使它们存在于同一个脑袋里,即使它们受限于“拨号上网”的速度。所以,如果在未来,大量的意识能够相互高速连接,你或许会说:没问题,来吧。

通过皮质连接接入互联网。图片来源:infinitematrix.net

通过皮质连接接入互联网。图片来源:infinitematrix.net

但我并不确定事情真的就会这样发展。

我对因特网“觉醒”的陈词滥调倒是不怎么买账。但话说回来,我也不会完全拒绝这个说法。谷歌的“深智”——一款明确地旨在模拟人类大脑的通用AI——和SyNAPSE项目就有点太像了,像得让人不舒服(而且还更加迫在眉睫——第一代深智已经准备好进入市场了)。如果考虑到噪声和突触冗余的话,你的手机的带宽已经和胼胝体差不多了。我们距离千真万确的意识融合还有几次理论进步之遥——我们还在等待着加州大学伯克利分校的徐东津提出的超声波“神经尘”接口最终问世,或是莱斯大学的研究人员们完善好他们的碳纳米管电极——但如果意识融合真的发生了,现有的通道已经足够宽,足以负载它的数据流。

而且变化可能比你想象得更容易。在把陌生的部分连接在一起方面,大脑自己就完成了许多苦活累活。只需用一对普通电极接上地磁传感器,瞎眼的大鼠就能依靠磁场导航,像它视力正常的兄弟姐妹们一样走出迷宫。如果老鼠都能自己学会使用全新的感官形式——一种任何物种在演化历史上都从未经历过的体验——还有什么理由认为我们的大脑没法整合陌生形式的输入呢?

即使是怀疑论者也不能完全否定“盗取想法技术”的可能性。他们只辩称这种技术在几十年内都不会出现(考虑到30年后我们当中的许多人都大概还活得好好的,这个论点并不怎么有力)。如果集体思维没有出现,那不太可能是因为我们缺乏技术,那只会是因为我们缺乏勇气。

所以,幻想在不久后的某一天,Netflix公司将更名为Mindflix,提供直接传输到感觉皮质的亲身体验——我不觉得这有什么不合理的。我觉得人们大概会对此趋之若鹜。摩尔定律将再次施展它的魔力。

对个人而言,这有什么意义呢?

问问在前额皮质处连接在一起的那对假想中的霍根双胞胎中的一个吧。问问那个在一个脑半球中醒来,在药效过去前或多或少活了几分钟,然后被自己的另一半整个儿吞掉的倒霉蛋吧。啊,你没法问他。他已经不存在了。现在,他拥有的自我就和你的顶骨叶所拥有的“自我”差不了多少。

意识仍然是神秘的,但没理由把它视为魔法,也没有证据说明人的脑子里有条束缚灵魂的精神纽带,不让一个人的灵魂跑进别人的脑子里。而且——这一点我们可以确定——意识会涌向所有可用的空间。较小的自我融合进了大的,两个半球融为一体。如果托诺尼是对的,如果剑桥宣言有那么几分道理,那么大脑的结构特征并不重要。你不需要什么新皮质或是下丘脑。你只需要复杂性,和一根足够粗的管子。

一个想法在来到两具颅骨交接的边缘的时候,会知道自己应该掉头回去吗?电子知道胼胝体和脑机接口间的差别吗?大众媒体上的标题——诸如“谷歌搜索将是你未来的大脑”等等——比起危言耸听,或许更不如说是孩子气的天真;毕竟,他们假设,“你”还会作为一个独立的个体继续存在。他们还假设生物的大脑能够维持多个独立、有意识的注意过程在同一媒介中的运转。

在整个人类历史中,我们交流的都只是在“拨号上网”——通过语音、文字和屏幕上的图片。一个容量足够大的神经接口能让我们进入宽带时代,它将充当起新一代胼胝体的角色,把我们融合进某种从未存在过的全新的自我。

当然,人们会装好安全装置,尽一切可能确保不出岔子。也许真的不会有问题。把调制速率调得足够低,你就是安全的。但总有人想要挑战极限,总有人可能真的对与其他人的头脑融合十分看好。这在超人类主义者们中并不是什么稀奇的事情。一些人把它视为弃用肉体,将意识上载到保质期更久的新容器中的必经之路。另一些人则认为这是与其他生物的灵魂进行交流的新方法,与猫咪或是章鱼分享肉体的新途径。但这里的界限非常微妙。把带宽调节得过低,你将无法享受到体验,调得太高,你就会失去自我。

即使你对这些并不感冒,但你总要上网吧——就算在今天,神经科学家和游戏开发人员们也正在不断地重塑互联网,使它成为神经智能的明确实例。网络的ɸ值只会增加不会降低。但服务器也会bug, 防洪闸也会崩溃,坏事总会发生,而且——正如蝙蝠侠的管家指出的那样——有些人就是想看世界毁灭。如果有了新的选项,那些人说不定就会对DOS攻击和泄露名人邮件感到厌倦,转而把Mindflix黑掉——为了神明或者仅仅为了好玩。上帝保佑那些攻击发生时正在体验最新的漫威全浸式奢华体验的人们。

这些恐怕是我们现在应该开始思考的事情,因为等到安全机制失效,或者你被某个知道该如何移除保护装置的人说服,试一试那个名叫“思维融合”的新玩意儿的时候就来不及了。涌现意识更可能从硅片中诞生还是1000人的大脑网络里诞生,从刚刚整合完成的集体意识中登出是该算作谋杀还是“仅仅”是脑白质切除术,这样的问题你可能并不喜欢面对。

一旦跳进了集体意识的池塘,从一个独立的灵魂变为神经子程序,你剩下的那点自我,恐怕连想要出去的想法都无法形成了。(编辑:Ent)