近日,一件多年前的旧闻重新进入人们视野:1994年,18岁的河南姑娘郜艳敏出外打工,却被人贩子以介绍工作的借口哄骗,被转卖,被凌辱,最终被卖到河北曲阳县灵山镇下岸村,一个比她大6岁的、不识字的、经常酒后打她的羊倌成了她的“丈夫” ,“婆家”对她严防死守,她多次尝试逃走,甚至三次自杀,但都未曾成功。

这么一桩恶性犯罪能大白天下,竟然是因为摄影家刘向阳无意中发现了郜艳敏,随后当地媒体又将她塑造成了“榜样”。由于郜艳敏成为村中唯一乡村女教师并坚持教学,河北《燕赵都市报》将其歌颂为最美女教师,还有人将郜艳敏评为“2006年感动河北十大年度人物”,更黑色幽默的是,2007年,长春电影制片厂还将此事改编成主旋律电影《嫁给大山的女人》,电影中,无数人的罪行被轻描淡写,而一个受害女性的奉献被加倍讴歌。

身为“村里唯一一个上过初中的人”,郜艳敏成了下岸村的代课老师。图片来源:长江新闻

通过个人抗争,郜艳敏找回了部分为人的尊严,帮助了一些无辜的失学儿童,对乡村教育做出了确实的贡献。然而,郜艳敏所经历的仍然是不折不扣的摧残和悲剧。强行将郜艳敏的人生扭曲为一个感人的故事,甚至加以歌颂,无疑是十分荒唐的。

被拐卖后的人,处在怎样的环境中?

拐卖,其实就是现代形式的贩奴。在当今中国社会,拐卖现象十分严重。根据BBC报道,在2013年的前十个月中,光是被成功解救的妇女儿童已经超过7.4万人。电影《盲山》、《亲爱的》都讲述的是被拐卖女性的故事。被拐卖之后的妇女,通常会遭受羞辱、毒打、强暴、轮暴、强迫生育等身心折磨,长达数年甚至数十年被剥夺人身自由,无处求助,无法离开,长期都处于身心压抑以及无力控制的状态。

此外,如果所在的地区已经形成了“买媳妇是理所当然”的社会观念,那么不仅仅那家人,当地民众、甚至当地渎职的政府官员都会对被拐卖的女性进行压制和看守,那是一个十分压抑的生存环境——郜艳敏所呆的下岸村正是这样一个村落。

据燕赵都市网记者祁胜勇报道, “下岸村偏僻、穷,400多口人的村庄,前些年从外地买来的媳妇就有三十多个。许多媳妇跑掉了,包括郜艳敏婆家的二嫂。” 即使在郜艳敏出名后,她也仍是被当地政府看守的“囚徒”。在《南风窗》2006年发表的《尴尬的榜样》一文中,记者石破记述了当地政府对郜艳敏人身自由明目张胆的限制——“11月21日,记者去下岸村小学采访郜艳敏,虽然刻意谨慎,却仍旧很快被村里人发现,几个自称是‘乡干部’后又称是县委宣传部的人把郜艳敏截了回去,然后‘先兵后礼’驱赶记者,直到记者离开曲阳县为止。……镇上有人让郜艳敏‘发自内心’地对《半边天》节目组说:‘我不愿意提起过去的事,不愿意接受采访。’凤凰卫视记者的拍摄资料被当地某部门人员强行洗去,《半边天》摄制组希望带郜艳敏去北京做节目,但镇领导对下岸村支书下了死命令:‘如果《半边天》带走了郜艳敏,就撤你的职,开除你的党籍!’”

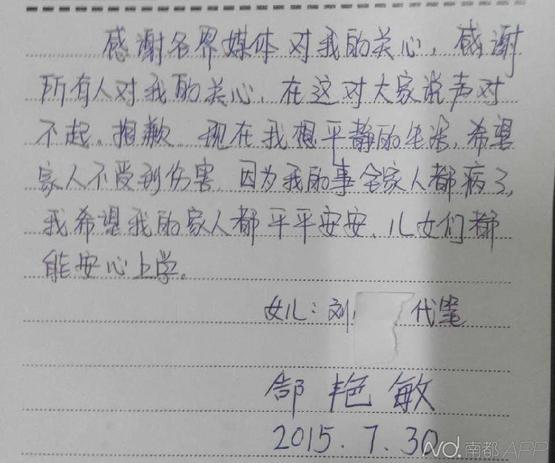

就在7月30日,众多媒体从河北曲阳县委宣传部新闻科负责人处得到了一份有郜艳敏签名的信 ,原文是:“感谢各界媒体对我的关心,感谢所有人对我的关心,在这对大家说声对不起,抱歉,现在我想平静的生活,希望家人不受到伤害。因为我的事,全家人都病了,我希望我的家人都平平安安,儿女们都能安心上学。”负责人说,这封信是郜艳敏口述,大女儿代笔,“郜老师并未表达其他诉求”。

时隔九年,很多事情改变了,不变的是地方政府的出场。

河北曲阳县委宣传部新闻科负责人提供给媒体的郜艳敏签名信。图片来源:南方都市报

河北曲阳县委宣传部新闻科负责人提供给媒体的郜艳敏签名信。图片来源:南方都市报

一个只有“狱卒”和“囚徒”的世界,会是怎样的环境?

早在1976年,一位斯坦福大学的教授就已经在他的地下室实验室中,模拟了这种人性被极度压抑的状态,并观察人类的反应。菲利普·津巴多教授招募了一些正常又健康的志愿者,在一所模拟监狱中随机让他们扮演囚犯和狱警,尝试了解环境对人的行为如何改变。

这个实验才开始一周左右,“狱警”就已经开始出现虐待囚犯的各种恶行。而那些不小心扮演“囚犯”的小伙伴,真的代入了角色,其中有人出现想逃跑,甚至出现了精神失常的状态。原定为期两周的实验,不到一半时间就因为发生流血暴力形势失控而中止了。(注:这个斯坦福监狱实验因为引起的社会争议太多,所以数次被搬上了大屏幕,最近最新一版的《斯坦福监狱实验》刚刚在美国上映,可见环境对人的心理改变是可能以非常极端的形态出现的。)

在模拟的环境下,本来健康正常的美国大学生就能做出如此暴力的折磨行为,本来就生活在那样的环境中的人,他们的思想行为又会受到何等影响?在我们眼中明明白白有违道德甚至违法犯罪的事情,但是在某些由“狱卒”和“囚徒”组成的地区,各种匪夷所思的做法反而是他们司空见惯的“社会规范”。

要改变这些现状,需要通过整个社会环境的改变或者法律手段来规范。在那种全村都是“狱卒”的地方,每个阻止被拐妇女逃离的“狱卒”都是事实上的贩奴绑架共犯,绝不能因为“法不责众”就放弃对这种重罪的追责。

7月30日,公安部打拐办主任陈士渠在微博上说,“对妇女儿童拐入集中地区要严厉打击整治,对买卖人口行为绝不手软,不允许存在被拐妇女儿童被严看死守无法逃出的村子。有此类线索请报警”。

被拐卖后的人,为什么会“认命”?

当一个人长期处于不可控的情境中,就可能会因为习得性无助而放弃反抗。

习得性无助理论是由著名心理学家赛里格曼提出的理论,1975年,赛里格曼对狗进行电击实验。有些狗能通过自身努力逃离电击,这些狗在被放到正常环境中后,很快从创伤中恢复。有些狗则比较不幸,它们没有任何办法能避免电击,这些狗在被反复电击后出现了抑郁的现象,一直无法恢复。

除了动物以外,心理学家也在人类身上发现类似的习得性无助的现象:当个体面临不可控的情境时,一旦个体认识到无论自己怎样努力,都无法改变不可避免的结果后,便会产生放弃努力的消极认知和行为,表现出无助、无望和抑郁等消极情绪。[1]习得性无助并不全是因为“意志薄弱”等因素,并不全是能以当事人意志力为转移的一件事。[2] 只要给予足够多的摧残,足够多的绝望,就能让几乎任何人陷入习得性无助的状态。

而习得性无助又会进一步恶化当事人的身心状态,同时会影响一个人的理性判断能力。当我们处于习得性无助这样的消极心理状态时,我们会倾向于认为自己没有改变的力量,形成悲观的认知模式。除了消极的心理状态之外,在整个变化的过程中,还伴随了身体激素的生理性变化。而有研究也发现,悲观的解释方式很可能会给免疫系统带来损害,很可能导致抑郁。

因此,被拐卖之后,人可能会因为长期身心摧残而放弃逃跑的想法,接受在当地生活。即使有逃跑或者离开的机会出现,曾遭遇的长期绝望也已经改变了一个人对未来的预判,各种悲观的想象会让人裹足不前。很多被拐卖者的“同意”与“认命”正是源于这种心理状态。

要改变这种状况,需要给予受害者心理和物质的双重支持:一要对每个被拐卖的受害者给予心理评估和心理支持,让已经悲观绝望的心灵可以改变认知模式,慢慢开始用更积极的视角看待自己的人生,看到自己还有更宽广的选择;二要给受害者一个可以安全生活的地方和一些开始新生活的经济支持。而所有强暴、绑架、人身伤害乃至包庇的涉事共犯,该入狱的应该入狱,该付给受害者的民事赔偿应该赔付,假如这些共犯此后对受害者有骚扰或加害行为,应该严惩,不可姑息。

郜艳敏曾经试过离开。在几度自杀后,她曾获准和丈夫一起回到娘家,“她问父母:‘我能不能不回去了?’她抱着很大的希望,不想走了。”然而,郜艳敏的父母拒绝了她,在她的老家,没有她这样被拐卖的女性的容身之处。

再往后,郜艳敏选择接受现状也好,选择成为代课老师也罢,与其说是源于人性光辉,不如说是当事人在无尽绝望中的努力自救,是一种适应和生存策略。像作家绿妖那样声称郜艳敏“已经超越了基本需求,进入自我价值实现需求……找到了自己的生命意义”因此不需要被“强行拯救”的论调 ,完全忽略了漫长的非人折磨对郜艳敏认知模式的改变,也忽略了郜艳敏其实从未真正得到多少来自法律和社会的援助,从未真正拥有多少“自愿选择”。

受害者不该再被指责,加害者无权逃避追责

一个未曾被定罪的人,其生命权、健康权、人身自由权、性自主权、婚姻自主权、人格尊严权都应当不受侵犯。而当代贩奴——拐卖妇女恰恰侵犯了以上全部重要权益。

拐卖,囚禁,强暴,毒打,所有这些手段都是极度残忍的,是对人的精神和身体极致的折磨,能把人的精神状态推向绝境。无论当事人采取何种生存策略活了下来,都无疑曾经历了常人难以想象的可怖体验。

当一个人处在了不可控的大环境中,不得不选择接受甚至通过其它方式来寻求自我解脱,是毫无疑问的一个悲剧。本次事件,郜艳敏在其中的抗争当然伟大,但对这么一件毫无疑问的恶性犯罪进行歌颂,对当事人所受的痛苦视而不见,对整个事件中的犯罪熟视无睹,这和助纣为虐无异,实为大恶。

人类的习得性无助还有一个特点。仅仅通过观察另一个人经受不可控事件,就足以让人“学会”习得性无助,这可说是一种“模仿学习”。[3]此时此刻,每个注视着郜艳敏事件走向的人都在学习,学到当下的环境是可控还是不可控?受害者会不会得到保护和帮助,加害者会不会得到刑罚和惩处?我们每一个人,是相对安全的,还是脆弱无助的?我们是自由的,还是可以被奴役的?我们可以抱持希望,还是应该就此绝望?

我们,此刻,会接收到怎样的信息?

尽管公安部打拐办主任陈士渠公开表示“人贩子必须严惩,买主也须追究刑事责任。已部署当地警方调查。”但曲阳县委宣传部新闻科负责人则表示,案件已经过了追诉期;另外因为郜一家目前生活还比较和睦,所以也没法去追责买主。

比较和睦就不能追责吗?正如微博上的“@马佳法海” 所言,“非自诉案件的提起,并不以被害人是否原谅加害人为基础,只是应当尊重当事人的隐私,媒体不宜再曝光。”陈士渠随后转发了这条微博表示认可。

此时此刻,我们每个人能做什么?

- 面对有类似遭遇的受害女性,不施加压力

当面对有类似遭遇的女性,要注意不要给受害者施加社会压力,不要非议受害者的想法和选择。大量的网络报道和网友的讨论,会令当事人回想起当时可怕的事件,再次经历当时的恐惧心态。无论当事人采取何种生存策略,一旦通过媒体曝光,如当时发生的伤害被反复提起,都很容易对当事人造成二次伤害。同时,由于舆论压力,如果当事人得不到足够的人身保护,当事人身边的群体可能会在压力下对当事人做出一些不好的事情。

- 万一遇到危险,跟固定对象求救

当我们遇到危险的时候,为了减少责任扩散,唤起旁观者的责任意识,我们应该向特定的对象求救。这是因为心理学上的旁观者效应( Bystander Effect ),当在场的人数增多,会让人们倾向觉得自己的责任减少。求助的对象越多,大家越会倾向觉得“我不出手也会有别人出手”。只对一个人求教,则能唤起“责无旁贷”的感觉。

- 破除从众,应该从我开始

菲利普·津巴多教授在斯坦福监狱实验之后,开始反思如何教普通人克服从众对人的行为影响。他认为每个人都可以是英雄,于是发起了英雄想象计划这一项目。目的就是鼓励大家做出自己力所能及的改变。面对群体不理性的困境,他建议大家应该学会抗拒有害的影响:了解我们群体心理背后的原理,并对此保持意识,以及将这样的意识传播开去。[4]

很多人觉得做英雄跟自己无关,其实只要能在集体沉默的时候,发出自己的声音;能在看到不爽的事情面前做站出来的那个,表达自己的态度,比如说制止他人排队插队,或者在有人吐痰的时候瞬间白眼千百遍,我们就是在破除群体的责任扩散效应。同时,我们还能通过日常留意助人的技巧,在危机时刻迅速反应采取报警等方式来有所作为。倘若每个人都不放弃努力,社会环境就能因此得到一点点改善。

至于围绕郜艳敏的这场悲剧,能否从“歌颂”始,到“追责”终?每个不想陷入习得性无助的人啊,愿你关注。(编辑:游识猷)

参考资料

- 《从习得无助、习得乐观到积极心理学——Seligman 对心理学发展的贡献》心理科学进展 2008,16(4):562~566

- Stressor controllability and learned helplessness- The roles of the dorsal raphe nucleus, serotonin, and corticotropin-releasing factor

- 《习得性无助》,克里斯托弗·彼得森(Christopher Peterson)、史蒂文·迈尔(Steven F.Maier)、马丁·塞利格曼(Martin E.P.Seligman)著, 戴俊毅、屠筱青译

- 《路西法效应:好人是如何变成恶魔的》[美]菲利普·津巴多