剧透等级:★★★★ 虽然透了个底朝天,但毕竟没有透露凶手嘛。

看完新一季神夏特别篇《可恶的新娘》,许多人的第一反应可能是:“这不是盗梦夏洛克吗”。

如此反应很好理解,毕竟整部戏看起来就是大梦一场,幻觉里还嵌套幻觉,似乎就像2010年的电影《盗梦空间》一样(当然盗梦空间的点子也并不是真的原创,近有筒井康隆和今敏,远有路易斯·布努埃尔和吉尔·德勒兹)。

但这一集神夏里并不存在“盗”。这场幻觉虽然和过去一样是围绕案件展开,但并没有卷福和罪犯的直接对抗。层层幻觉是他的主动选择,如他反复说的“我需要走得更深”——但若无对手,为何要营造如此庞大的幻象宫殿呢?

图片来源:神夏特别篇截图

图片来源:神夏特别篇截图

因为他的对手是他自己。与其说这是一个关于梦或者幻觉的故事,不如说,这是一个关于故事的故事。

哈德逊太太,猎鹿帽,莫里亚蒂,以及独身的卷福

神夏圣诞特辑的开篇就埋了一个不同寻常的小伏笔。房东哈德逊太太埋怨说,华生写的故事里她从来没有台词,只会给人倒茶(在福尔摩斯原著里,差不多就是这样)。华生回答说她的“叙事功能”就是“剧情道具”,令她非常生气——结果等雷斯垂德来的时候,她真的就一声不吭了。

图片来源:神夏特别篇截图

图片来源:神夏特别篇截图

当时卷福轻描淡写地说,这是她在使用讽刺作为文学批评的手法。后来的剧情里我们会发现,这大概是她作为女性在抗议自己的被忽视。这两种解释当然都对。

但是它同时还是一条更深的线。这条线第一次真正出水,是卷福和华生深夜等待杀手的时候。

华生反复问卷福:“你为什么要独身?”

卷福:“我憎恶一切感情。它们就像灵敏仪器里的沙粒,就像镜片上的裂纹。”

华生:“……镜片上的裂纹。是的。”

卷福:“你看,我以前就说过。”

华生:“不,这都是我写的。你在引用杂志里你说的话……那些是我的,不是你的。”

图片来源:神夏特别篇截图

图片来源:神夏特别篇截图

这其实才是整部片子真正的主线:故事可以反过来影响真实。无论是华生命令卷福丢掉黑绸平顶礼帽换成猎鹿帽,还是片中不断出现的其他福尔摩斯故事隐喻,甚至卷福反复梦见的莫娘和他的后脑勺,都是为这条主线而服务。

故事?真实?大脑分不清

看到卷福在梦境和现实中挣扎,观众可能会跟着他一起陷入焦虑,甚至身临其境地感受到了恐惧。

但讽刺的是,我们自己可能也都忘了,我们所见的只是荧幕上的亮斑组合,只是光影和颜色所讲的故事,并没有一个真正的卷福在真正的梦境中被困在莱兴巴赫瀑布的悬崖边。片中的卷福最后醒来了,而我们在走出电影院之后可能依然深陷梦境。

图片来源:神夏特别篇截图

图片来源:神夏特别篇截图

心理学家安德鲁•巴特勒(Andrew Butler)曾做过这样一个关于电影的实验。他给参加实验的被试放映好莱坞的历史题材电影——当然和真实的历史有很多差异;但他也让被试们阅读了关于这段历史的真实著作。之后,巴特勒对他们进行了记忆测试。

想必这些被试看了虚假的故事和真实的历史后非常想吐槽吧!并不。他们完全搞混了。在测试中,他们把40%的电影虚构当了真,相比之下真的历史反而被判定成了假的。无论是先看电影还是先读历史,都没有区别。这还是在对比阅读的情况下发生的,而大部分真正的观众并不会在看完电影后去找历史书。

历史的细节当然很重要,因为它会改变你看待现实世界的方式。但更重要的是,这个实验(以及许多其他实验)证明,虽然我们知道电影是虚构,可是我们的大脑却不总是能记得这一点。毕竟,我们记忆虚构的方式,和记忆真实事件的方式,似乎是相同的。

图片来源:神夏特别篇截图

图片来源:神夏特别篇截图

人用故事理解世界,而卷福是人

华生把卷福塑造成了一个没有感情的人,卷福便入戏成了一个似乎没有感情的人——但并没有变成一个怪物。平日的推理中,他似乎是在冷酷无情地用演绎法铲平一切;但当遇到真正的困难时,他就需要制造一个故事,或者说一个平行的真实。和我们一样。和其他人类一样。

卷福总是喜欢说自己使用的是“演绎法的科学”。按照今天逻辑学的教科书定义,凡是做出必然断言——必定如此,绝无第二种可能——的推理,都是演绎。三段论就是典型的演绎,只要大小前提是对的,结论没有一丝的疑问。用演绎法得出的结果,完美无缺不可动摇,当然这符合我们对福尔摩斯的幻想。

“……推断出大西洋或者尼亚加拉瀑布的存在。”图片来源:神夏特别篇截图

“……推断出大西洋或者尼亚加拉瀑布的存在。”图片来源:神夏特别篇截图

但其实在此前的剧集中,卷福的很多推理已经不满足这一要求了。比如初见莫里亚蒂的时候他根据种种迹象认定莫里亚蒂是形婚同性恋,但那些迹象是莫里亚蒂故意装给他看的;又比如在试图破解艾琳·阿德勒的手机时,他看到了华生博客的点击数并认为那是密码,结果发现也不是。他的许多推理纵然说对了,也并非百分之百的完美无缺,还是存在其他可能,比如银行经理的手表晚了两天并不必然是两次全球旅行,也可能是三次旅行有两次忘调,或者手表坏了没抽空去修……

因此抛开他的华丽辞藻,卷福的这些推理按照逻辑学定义并非演绎,而是归纳。尤其是,大部分归纳寻求的是一个业已发生的事情的原因,也就是所谓的“溯因归纳”。

换句话说,一个解释,一个叙述,一个故事。

当卷福没有案子可破的时候,他就陷入了可怕的无聊,甚至要靠毒品消解;而当来了一个案子的时候,他就欣喜若狂。为什么?因为他获得了一个对业已发生事件的解释,一条因果链,一个故事。“我的解释是正确的”,这种愉悦感和酒精与毒品一样,是被大脑中的奖励系统所掌控的。当我们在纷繁的事实中发现一条主线,一个模式,一则故事,一种解释,我们的大脑就会释放多巴胺,带来愉悦感。百万年前,正是这样的愉悦感让我们学会在草原上辨别狮子的蛛丝马迹;而百万年后的今天,也是同样的大脑机制令卷福成为一代名探,又令我们在读懂了他的故事后油然而生喜悦之感。

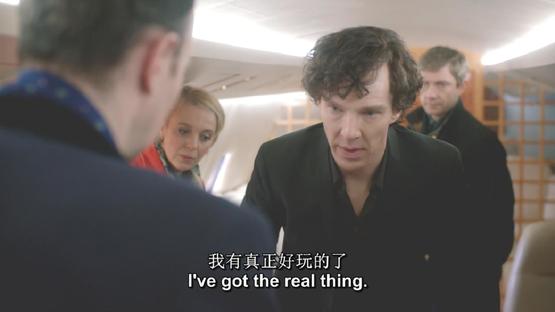

“不需要毒品了,我有真东西了。”图片来源:神夏特别篇截图

“不需要毒品了,我有真东西了。”图片来源:神夏特别篇截图

当卷福发现自己难以理解莫里亚蒂的死时,他便在脑海中构建了层层故事。他说,为了破解一个案子,有时需要回溯一个古老的案子。莫里亚蒂和他初次直接交手,就是几十年前的那次泳池谋杀案;而今他更是彻底在思维中回到了维多利亚时代,借助另一个平行的故事来寻找突破。他需要故事的动量,需要故事的阐释和启发,需要在一个完整的场景下聚合所有线索,哪怕被莫里亚蒂嘲笑说是“疯癫”和“哥特”……

而也许更重要的是,他需要故事来最终了结自己和莫里亚蒂之间的关系。

最终,我们都将成为故事

深夜古堡的那一场戏中,华生问卷福为何独身,卷福回答,因为我是这样的一个人。严格说,这不是直接的答复,这是一场个人身份构建。

夏洛克·福尔摩斯是谁?是伦敦唯一的咨询侦探?是完美理性的纯粹化身?是英格兰的怪才和救星?是艾琳·阿德勒的秘密倾慕者?是迈克罗夫特的笨一点的弟弟?是莫里亚蒂教授惺惺相惜的敌手?还是约翰·华生医生出生入死的好友?

和所有人一样,真实的他是以上所有东西以及许多其他东西的组合(智人Homo sapiens,维多利亚的英国绅士,哈德逊太太的房客,瘾君子,小提琴手,伤过茉莉心的人,贝克街小分队的头儿,等等等等)。但是当我们自己回顾自己的人生时,我们不会满足于所有体验的简单堆叠。我们需要一个核心经历,需要一套连贯的叙事,需要一则贯穿生命的故事,从而构建出我们的自传性自我。起因、经过和结果,这是生命展开的方式,也是人们看待生命的方式。

心理学家丹·麦克亚当斯(Dan McAdams)构建了一个三层的自我模型。在两岁的时候,我们就能认出镜中的自己,知道自己是“演员”的自我,是能够和他人互动的角色。到了八岁左右,我们开始意识到“主体”的自我,开始能够审视过去,规划未来,设想长大后的职业;但此时的我们还是单纯的在观看和设想。而最终在青年时代,我们将最终进入“作者”的自我,我们为自己寻找人生的目的和意义,为自己竖立在社会中的身份,为自己提供解释:为什么我要选择成为这样的一个人。

卷福知道这一点。他需要为自己设定一套身份和一个意义。他和莫里亚蒂相爱相杀多年,最终在梦境、幻觉或者故事中破解了他的死亡之谜——但是,故事没有结束,他还不能醒来。多年老对手在他心中究竟是什么地位?他死了意味着什么?一个解谜的人,一个咨询侦探,面对着自己的对立面:一个设谜的人,一个咨询罪犯大师。脱离了和他的搏斗,自己还有什么别的存在意义吗?

答案就是莱兴巴赫瀑布。华生在生死关头出现,并最终一脚把莫娘踹下了悬崖。只有在这最终的一环了结之后,卷福才能安心跃下并醒来。他是作者,但他所创造的不仅仅是一场药物梦幻,更是他为自己书写的一个故事。

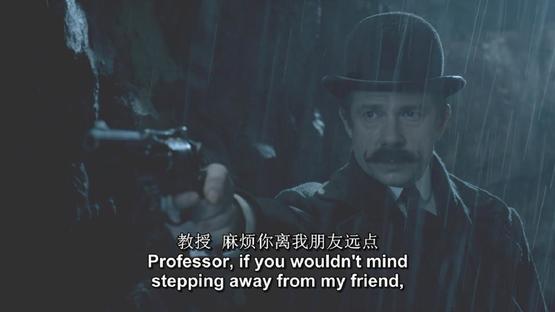

图片来源:神夏特别篇截图

图片来源:神夏特别篇截图

百年前,亚瑟·柯南·道尔笔下的华生写了一个故事。百年后,格蒂斯和魔法特笔下的卷福写了另一个故事。这两个故事源流相接,被我们读到和看到,在我们的脑海中形成了故事的新形态;而当我们放下书本或者走出影院,它残留在我们脑海中的场景会一直伴随我们,也许会帮助我们形成自己的人生故事。

世界,原本就是如此。

“……会是怎样的结局呢?”图片来源:神夏特别篇截图

“……会是怎样的结局呢?”图片来源:神夏特别篇截图

其实这个片子是卷福给自己讲了一个想象的故事从而成功了结和莫娘的关系并认识到花生才是真爱的故事——已经被灭口的某编辑

(编辑:酥酥)