深夜,在微弱的烛火前,主人公小心地拆开了一封藏在书架夹缝中的信。信纸上写着几行潦草的字迹,内容似乎全都只是无关紧要的寒暄。不过,当把信纸放在蜡烛的火焰上慢慢加热时,这封平淡无奇的信却展现出了截然不同的一面:在空白处,棕褐色的字迹慢慢显现出来,透露出某种不可告人的秘密……

在那些谍战片、悬疑剧里,我们常能看到这样的“隐形墨水”桥段:用米汤写字,加上碘来显色;用柠檬汁来书写,然后放到火烧烤一烤显出棕褐色的文字;硫酸亚铁写字,再加上单宁,颜色立刻变深……利用化学原理写成的密信在过去确实发挥了不少作用,但随着检测技术的进步,这些简单的小技巧已经很难再保护信息安全。现在,“隐形文字”更多只是化学课上的小游戏了。

硫酸亚铁加单宁的“隐形墨水”显色。原视频来自:MEL Science

硫酸亚铁加单宁的“隐形墨水”显色。原视频来自:MEL Science

简单的化学显色容易被破解,不过,动用化学来保护信息安全依然能够做到。在5月3日《自然·通讯》发表的一篇论文中,来自以色列的研究者们就介绍了一种利用化学分子加密信息的新思路[1]。

这种加密技术的关键是一种新型的荧光分子传感器。这种分子中含有多个荧光基团,并且还有不少可以与不同种类化学物质结合的位点。当不同类型的物质(比如糖类,或是一些金属离子)与它结合时,这种分子的荧光光谱会出现不同特征的变化。同时,溶剂和pH的差异也会对荧光特征产生影响。

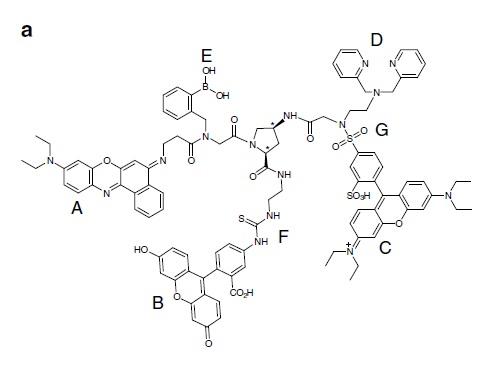

荧光分子传感器的分子结构,其中结合了多个荧光基团,以及可与不同类型化学物质亲和的位点。图片来自原论文

荧光分子传感器的分子结构,其中结合了多个荧光基团,以及可与不同类型化学物质亲和的位点。图片来自原论文

与其他一些专注于特定物质检测的手段不同,这种分子传感器的应用范围很宽,它可以区分一系列不同的化学物质。研究者们在不同的化学环境中进行了测试,结果发现,通过荧光光谱的特征差异,这种分子传感器能区分出至少四十多种物质,这其中包括不同的金属盐类、乙醇、葡萄糖等。通过这种方法,甚至还能让健怡可乐、漱口水、啤酒这样的日常混合物也产生自己的“特征光谱”。

利用这种分子传感器,研究者们就设计出了一种全新的“化学加密”方法。当然,他们可不是要直接用这种分子来显示字迹。事实上,研究者们采取的是类似恩尼格玛密码机的思路,也就是将文字的每个字母分别转换成加密信息,而加密的方法就来自分子传感器的荧光光谱。

比如说,发信方首先输入信息“芝麻开门”(open sesame),然后每个字母都被转换成对应的数字编码,接下来就要利用化学物质开始加密:随机选定一种可用的化学物质,定量加入到荧光分子的溶液中,然后检测得到这个特定条件下的荧光光谱。在特征光谱中每隔20纳米波长读取一个光强数值,然后把这个数值与前面提到的字母编码一一对应相加,完成加密。收到信息的一方要有同样的设备,并且按同样的化学条件复制出荧光光谱图,这样才能完成解码。在添加不同物质、不同浓度、不同溶剂和pH值的条件下,这套系统可以产生很多种荧光光谱,这样就可以得到千变万化的密钥,让数据得到更好的保护,而且操作过程也足够简单。

加密过程示意图,图片来自原论文。

加密过程示意图,图片来自原论文。

a:把字母转化成对应的数字编码;b:在荧光分子中加入随机选定的物质,生成对应的荧光光谱,为每一个字母选定对应的光谱数据点;c:把原始数字与光谱数值加和,完成加密;d:传送密文,消息接收者在同样条件下生成荧光光谱图;e:找到对应的光谱数据点,完成解码(数值有一定容错区间)。

此外,研究者们还尝试将定量的荧光分子藏进一张普通印刷的纸上。剪下藏有该成分的部分纸片进行提取,并按特定条件操作得到荧光光谱之后,信息才能被解读出来。

用书信传递加密信息,所需的荧光分子传感器就藏在左上角的logo图片中。图片来自原论文

用书信传递加密信息,所需的荧光分子传感器就藏在左上角的logo图片中。图片来自原论文

研究者们表示,把信息加密的任务重新交到化学物质手上,这为绕开常规的电子通讯手段、保护重要信息的安全提供了新的可能。(编辑:窗敲雨)

文章题图:shutterstock 友情提供

参考资料:

- http://nature.com/articles/doi:10.1038/ncomms11374