世上最让你尴尬的问题是什么?

对上世纪90年代“地球首席理论生物学家” 罗伯特.梅勋爵(Robert May, Baron May of Oxford)来说,最尴尬的问题,莫过于被外星人问:“你们星球总共有多少物种?[1]”(勋爵大人独白:“我也不知道,非要猜的话……500万,买定离手[2]。”)

节肢动物门,尤其是昆虫纲,一直以极高的多样性而著称。图片来自:123RF

节肢动物门,尤其是昆虫纲,一直以极高的多样性而著称。图片来自:123RF

20多年过去了,这个问题依然令人尴尬。

截止目前,世界上已发现的真核生物(所有细胞里有细胞核的生物)物种约为150万种。尽管最新研究估计,全球真核物种数应该在870万左右[3],很多科学家却不怎么买账。昆虫学家表示“光昆虫就已经这么多了!”[4],真菌学家表示“真菌+1”[5]。还有人认为这个估计不确定性太大,其价值与“恐龙至少在500年前就已经灭绝了”差不多[6]。

“总共有多少个物种?”这个问题看似简单,其实已经困扰了生物学家几个世纪。

当现代植物学的奠基人林奈(CarlLinnaeus,1707-1778)单枪匹马地,试图给世上所有物种统一命名的时候,他大概没想到这会是个愚公移山式的工程。1754年出版的《植物种志》(Species Plantarum)记载了约7000种植物。当时,林奈估计最终的数字不会超过1万[7]——这意味着他甚至能在有生之年就收集完“上帝创造的所有植物”。

1762年出版的《植物种志》第二版。图片来自:citrusy.info

1762年出版的《植物种志》第二版。图片来自:citrusy.info

然而随着新标本源源不断地从世界各地运往欧洲,植物学家们很快发现林奈的估计显然过于乐观了。

当达尔文结束五年的小猎犬号(HMS Beagles)之旅并开始撰写进化论手稿时(1836年),世上已有超过六万种植物被发现,欧洲任何一个稍具规模的标本馆都能让80年前林奈的馆藏相形见绌[7]。不断涌现的新物种直接影响了科学界对生物起源的感知。在林奈时代,博物学家们还能依照《圣经》按图索骥地解释,大洪水中幸存的生物是如何从土耳其境内的阿勒山(Mount Ararat)扩散到世界各地的(据《创世纪》记载,阿勒山是诺亚方舟最后停泊的地方),但到了达尔文时代,许多人已经意识到诺亚方舟既装不下这么多物种,也没法用来解释为什么生物多样性的中心不在欧洲[8]。

土耳其境内的阿勒山(Ararat Mountain)。图片来自:维基百科

土耳其境内的阿勒山(Ararat Mountain)。图片来自:维基百科

世界上有多少物种这个问题没有得到达尔文的垂青,却引起了同时代昆虫学家魏斯沃(J.O.Westwood,1805-1893)的关注。他发现自17世纪以来,博物学家们就没能在昆虫物种数的估计上达成一致。回顾了同行的研究后,魏斯沃谨慎地写道:“如果我们说世上总共有40万种昆虫,那么我们应该不会离真相太远[9]。”现在看来,魏斯沃还是过于保守了。根据2015年的最新估计,全世界昆虫的物种数在260万和780万之间[4]。

事实上,估计物种数“朝令夕改”正是最令科学家头疼的地方。从林奈时代开始,人们就一直抱有“离物种发现的终点只差一步”的错觉,然而最新的估计,总是随着新物种的发现水涨船高。尽管统计方法层出不穷,却鲜有人关注历史事件对总数估计的影响。比如遭遇战乱时,科研院所被迫转移,标本仪器毁于战火;经济蓬勃时,科研资金充足,大规模调查常常接二连三——凡此种种都会影响到物种发现的宏观进程,造成分类事业的短期繁荣或凋敝(直接体现在当年发现新物种的多少),从而误导传统模型做出不准确的估计。

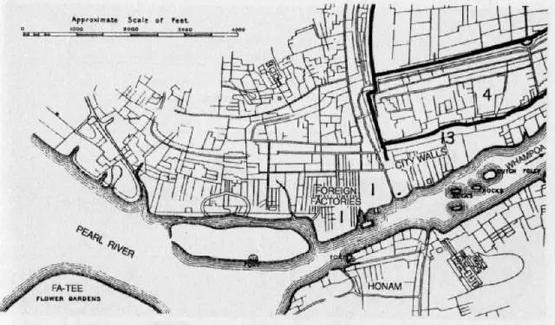

中国是世界上物种最为丰富的国家之一,自16世纪以来,中国的植物多样性就吸引着中外学者的不断探索。受近代政治经济动乱的影响,中国的植物发现显得尤为曲折。对于早期的欧洲采集者而言,最大的障碍来自于1757年乾隆开始实施的“一口通商”政策。直到清朝签订《南京条约》前近一个世纪的时间,欧洲采集者拿到的绝大多数中国植物标本,都采集自广州或澳门的苗圃和花鸟市场[10]。这一时期贡献标本最多的英国博物学家约翰.李维斯(John Reeves,1774-1856)在广州工作了19年(1812-1831),甚至从未获得允许踏入广州城内(李维斯的本职是东印度公司的茶叶质检员,居住在珠江口岸的广州十三行)[10]。

位于广州珠江南岸的花地苗圃(Fa-tee)。图片来自:magiminiland.org

位于广州珠江南岸的花地苗圃(Fa-tee)。图片来自:magiminiland.org

鸦片战争到民国成立之初(19世纪中叶到20世纪初期)是西方植物采集者的黄金时代。如今,中国植物70%的模式标本(用于给新物种定名的典型标本)都收藏于国外[11]。这些模式标本绝大多数来自于这一时期各行各业的采集者——耶稣会士、新教神甫、驻扎军官、海关官员……英国邱园、法国国家自然历史博物馆,还有俄国圣彼得堡植物园赞助或推动了期间大多数的采集活动。

中国本土植物学兴起于民国成立后,在钟观光、胡先骕、陈焕镛、钱崇澍等中国植物学奠基人的推动下,一批植物科研院所于二、三十年代先后成立。其后经历了战乱的浩劫和文革的动荡,几经波折,直至改革开放。80年代起,中国科学家开始与世界植物学专家合作,陆续组织了多次联合考察并主持了英文版《中国植物志》的编撰。历经60余年,数代科学家的努力,英文版《中国植物志》终于在2013年得以全部出版。

《中国植物志》英文版。图片来自:eflora.cn

《中国植物志》英文版。图片来自:eflora.cn

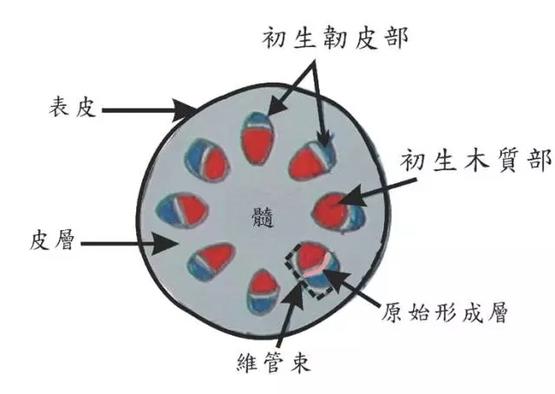

《中国植物志》记载了约31000种维管植物(具有维管组织,可供液体快速流动的植物,包括蕨类,裸子植物和被子植物),约占全球总数的十分之一[12]。但直至2013年全部卷册出版之时,新物种乃至新属仍在不断被发现。这一方面意味着我国的植物资源库藏还未被完全认识(《中国植物志》里四分之一的植物具有药用或经济价值),另一方面给生物多样性保护带来了巨大的挑战——科学家们担心稀有物种还没被发现就濒临灭绝[13]。

维管束横切面示意图。图片来自:npust.edu.tw

维管束横切面示意图。图片来自:npust.edu.tw

广州中山大学的何芳良教授和他的学生吕牧羊,利用《中国植物志》中31000种植物的发表时间,构建了从1754年《植物种志》出版以来长达247年的物种发现累积曲线。这条曲线记录了每一个历史时间点上已发现的中国植物总数。

物种累积曲线是生态学中估计物种数量的经典方法,其原理是,采集的标本越多或时间越长,发现新物种的速率就越慢,如果标本数量无限增大,累积曲线就会渐渐接近于总数。生态学家便利用累积曲线的渐近线估计物种总数。

面对中国植物发现的历史动荡,何芳良团队将每年新发现的物种数、分类学家人数与传统物种累积曲线模型结合,以此纠正历史上采样强度不均对总数估计产生的偏差[14]。新模型显示,仅用1754-1930年间的数据,我们就可以推算出中国大致有36000种维管植物。将30年代以后的数据也纳入模型当中并不影响这一预测(利用1754-2000年间数据,新模型估计中国有36554±2708种维管植物)。这意味着,假如拥有现在的数据和科技,科学家在二战以前就可以预测出中国总共有多少种维管植物。该模型不仅适用于中国维管植物,全球单子叶植物,欧洲蝴蝶和欧洲蜘蛛的发现数据进一步验证了新模型的优越性。

我们终于有望了解到,世界上有多少生物了!图片来自:123RF

我们终于有望了解到,世界上有多少生物了!图片来自:123RF

依照现在的估算,中国还有约5000种维管植物等待着被发现。假如保持现在每年约100种的发现速度,科学家还需要半个世纪才能描述完中国所有的维管植物。尽管新中国的植物学发展已取得令人瞩目的成就,但显然,科学家们还没到能松一口气的时候。在自然栖息地破坏日益严峻的今天,记录与保护生物多样性,都需要更多的努力。(编辑:水白羊,题图来源:123RF)

参考文献:

- May, R.M. (1992). How many species inhabit the earth. Scientific American, 267(4),42-48.

- May, R.M. (2011). Why Worry about HowMany Species and Their Loss? PLoS Biol., 9, e1001130

- Mora, C., Tittensor, D. P., Adl, S., Simpson, A. G. B., & Worm, B. (2011).How many species are there on earthand in the ocean? PLoS Biology, 9(8), 1–8.http://doi.org/10.1371/journal.pbio.1001127

- Stork, N. E., McBroom, J., Gely, C., & Hamilton, A. J. (2015). Newapproaches narrow global species estimates for beetles, insects, andterrestrial arthropods. Proceedings of the National Academy of Sciences ofthe United States of America. 112:7519-23.

- Blackwell, M. (2011). The Fungi: 1, 2, 3 ... 5.1 million species? AmericanJournal of Botany, 98(3), 426–438. http://doi.org/10.3732/ajb.1000298

- Zimmer,C. (2011). How many species? A study says 8.7 million, but it’s tricky. TheNew York Times, 23.

- Bongard,H. G. (1835). "Historical sketch of the progress of botany inRussia, from the time of Peter the Great to the present day; and on the partwhich the Academy has borne in the advancement of this science". Companion to theBotanical Magazine. 1: 177–186.

- Lomolino, M. V., et al. (2010). Biogeography (4thedition). Sinauer Associates, Inc.

- Westwood, J. O. (1833). On theprobable number of species of insects in the creation; together withdescriptions of several minute Hymenoptera. TheMegazine of Natural History & Journal of Zoology, Botany, Mineralogy,Geology, and Meterorology. 6:116-123.

- Fan, F. T. (2004). BritishNaturalists in Qing China. Harvard University Press.

- 吴征镒等,(2004)。《中国植物志》:科学出版社。

- Flora of China http://flora.huh.harvard.edu/china/mss/intro.htm

- Costello, M. J., May, R. M., & Stork,N. E. (2013). Can we name Earth's species before they go extinct? Science, 339, 413-416.

- Lu, M., & He, F. (2017). Estimating regional species richness: The case ofChina’s vascular plant species. Global Ecology and Biogeography,(February). http://doi.org/10.1111/geb.12589