他二十一岁患上渐冻人症,被医生断言只剩下两年的生命,却活了七十六岁。他几十年间过着轮椅上的生活,足迹却遍布全球,三次来到中国,两次登上长城。他只能借助语音合成器说话,几分钟才能讲出一个简单的句子,却写出了科普创作的丰碑《时间简史》,销量超过两千万册,点燃了几代人心中科学的火种。他被剥夺了一个理论物理学家用纸笔写下计算的权利,却能在脑海中推演整个宇宙的运转,推开通往量子引力的大门。他在伽利略去世的整四百年后来到这个世界,又在爱因斯坦的诞辰,一个属于圆周率的日子离开了我们,和爱因斯坦一样经历了七十六个春秋。

惊闻霍金教授去世!从此,剑桥大学应用数学与理论物理系,再不见那个在护士、助手和记者簇拥下,禁锢在轮椅上的身影,再不闻那个缓慢、幽默而磁性的声音。我没有语言可以表达心中的悲痛,谨以一篇短文,缅怀霍金教授。

霍金是一个公众人物,但首先,他是一个科学家。所以,我们先从他的科学贡献谈起。

提起霍金,人们就会联想到黑洞。黑洞是宇宙中最奇特的天体——它的引力场强大到,任何物体,只要进入黑洞的范围(视界),没有谁可以再从它的吸引中逃脱。我们不妨用金庸小说中独孤求败剑冢中的三柄剑,来类比霍金对黑洞以及相关领域的探索。

六十年代末至七十年代初:无名利剑,“凌厉刚猛,无坚不摧。”

年轻的霍金,通过证明爱因斯坦引力理论中的数学定理,“与河朔群雄争锋。”在这个时期,霍金与合作者们证明了黑洞的“奇点定理”、“无毛定理”与“面积定理”。这些定理都是只基于爱因斯坦的引力理论,并没有考虑量子力学的影响。

奇点定理是说,落入黑洞的每一样物品,最终都会被压碎,并且落到一个点上。这个点密度无穷大,还没法用已知的物理描述,叫做奇点。这个证明主要由彭罗斯完成。霍金等人证明了,我们的宇宙也有点像黑洞——如果我们能把时间无限朝前追溯,也会存在密度无穷大的奇点。

无毛定理是说,黑洞可谓“千洞一面”:黑洞的质量、所带的电荷和旋转的角动量,代表了黑洞的一切。“英雄不问出处。”无论这个黑洞来自超新星的爆炸、来自中子星的碰撞、来自小黑洞的火并、还是来自早期宇宙的涟漪,产生的黑洞看起来都一样。黑洞的来处被迅速忘却,只留下三个数字而身世成谜。无毛定理看起来神秘,其实也不难想象。比如地球为什么是圆的?地球刚产生时可能奇形怪状,但是地球的引力把物质拉向球心,最终就成了圆形,同样“不问出处”。黑洞的引力极端强大,所以这个“不问出处”的性质表现得更加迅速和彻底。

面积定理是说,黑洞视界的表面积只增不减。好比人吃多了会变胖,黑洞吞下物体,表面积也会增大。而物体落入黑洞有去无回,于是黑洞表面积只增不减。

霍金早年的这些工作,看起来是“理所当然”的。可是,在爱因斯坦艰深的引力理论中,要想严格地论证这些定理,难度却令人望而生畏。唯年轻的霍金持无名利剑,方才斩获证明。

这里再次强调,这些定理,都没有考虑量子力学的影响。霍金在他的下一个十年,把量子力学融入了黑洞奥秘的探索。他的发现颠覆了他早年的结论,也颠覆了所有人对黑洞、引力以及时空的认知。

七十年代初至八十年代初:玄铁重剑,“重剑无锋,大巧不工。”

借助世间之重器量子力学,霍金发现,黑洞其实并不是黑的。

为什么前人认为黑洞是黑的呢?因为黑洞引力过于强大,任何东西都跑不出黑洞,包括光。所以前人认为黑洞不发光,是黑的。

可是霍金发现,考虑量子力学,其实黑洞会发光。

量子力学中,“真空”其实不是空的,里面充满了“量子涨落”。也就是说,带正能量的粒子和带负能量的粒子可以“凭空”产生出来,一小段时间后再相互湮灭。

这个性质看似玄幻,不过其实也不难想象。假想你我本来有同样多的钱,不存在差别。这个没有差别的状态可以类比做真空。现在,你向我借了些钱,我们就不一样了。这个有差别的状态就是产生了粒子的状态。钱多的你是正能粒子,钱少的我是负能粒子。量子力学就是说,我们可以相互借钱,只要及时还就行了——借得越多,要还得越早。

要是你向我借了钱,你跑不远,因为我会追着你讨债,直到你还钱,我们不再有差别为止(粒子的湮灭)。但是,如果我不幸掉进了黑洞呢?我没法再跳出来讨债,这样你就可以自由地跑远了。(当然,如果是借了钱的你掉进黑洞,少了钱的我可没法跑远,必须“追进”黑洞里找你讨。也就是说,如果是正能粒子掉进了黑洞,负能粒子并不能因此跑出黑洞很远。)

黑洞旁边的量子涨落正是如此——负能粒子掉进黑洞,正能粒子趁机逃逸。因此黑洞会“发光”,也会发射出所有种类的粒子,因为所有的粒子都有量子涨落。黑洞发出的粒子,现在被称为霍金辐射。对目前已知的黑洞,霍金辐射太弱太暗,目前以及可以预见的将来,都没有实验可以看到。但是其严密的逻辑,严谨的计算(当然不是本文的类比所能表现出来的),使霍金辐射成为物理学界已经深信不疑的金科玉律。

对物理学界,“黑洞不黑”不啻于一声惊雷。一方面,宇宙中星系结构的起源,来自早期宇宙中十分类似的原理(霍金也是其贡献者之一);另一方面,黑洞的霍金辐射,对人类的时空观念进行了“降维攻击”——二十年后,特·胡夫特和萨斯坎德意识到,黑洞物理其实告诉我们,我们具有四维时空的世界,应该等同于一个具有三维时空的世界。这个原理叫做全息原理,被认为是打开量子引力大门的钥匙,为量子力学和引力如何融合提供了指引。

八十年代初至今:“四十岁後,不滞於物,草木竹石均可为剑。”

中年之后的霍金,思考的问题已不限于爱因斯坦引力与量子力学的逻辑推论,而是深入到了引力与量子力学之间的深刻冲突。

霍金提出了黑洞的信息丢失问题——作为量子力学的基石,信息是守恒的。知道一个系统现在的状态,原则上我们可以推测这个系统的过去。可是,如果一本书掉进黑洞,又以霍金辐射的形式散发出来,那么这本书里的信息还在吗?我们能通过收集霍金辐射来推测这本书的内容吗?这个问题困扰了霍金的后半生,也困扰了所有其他懂得这个问题的学者。直到两年前(2016年),霍金仍然在尝试解决这个问题。他和合作者在这个问题上的新的尝试,依旧在学界蔚然风行,应者云集。

中年之后的霍金,除了对黑洞和早期宇宙的研究,也猜想过宇宙的终极起源、猜想过时间箭头的由来,猜想过物理定律为何如此般存在。现在的科学还不足以评判他的猜想,就像牌局中底牌还没有亮出,尚无法断定胜负。不过无论对错,他的这些思想已成为人类智慧中的瑰宝,注定永传。

你可能问,说霍金这么厉害,为什么没有拿过诺贝尔奖?诺奖是衡量科学突破的重要标准,或许是最重要标准,但不是唯一准则。霍金的预言太难被实验验证,而诺奖从不授予尚未被实验验证的预言。这就好比一个科学家打开一座宝库,如果后人能拿走宝物,供人把玩,这个科学家会得诺奖。霍金通过他的霍金辐射打开了一座宝库,这座宝库就是量子引力。宝库中的宝物玲琅满目,可是想触及却异常艰险,目前还没人能拿走这些宝物。诺奖按规则不发给这种情况。但是,这两种情况,哪一种更伟大呢?我想,没有答案。

你也可能问,说霍金这么厉害,那他和某某某科学家相比如何?无论这某某某是谁,只要是大家,我只能说无可奉告。科学研究不是擂台,没有兵器谱,也没有琅琊榜。科学家们做的事情不是在紫禁之巅分出胜负,而是并肩探索自然的奥秘。如果在认知本质的突破中,仍然非要分出自然的这件奥秘轻、那件奥秘重,是否把自然看得太轻佻了呢?

“公众人物”霍金

回到“公众人物”:霍金对世界的影响,远远超过了科学研究本身。比如一本《时间简史》,三十年来译成四十多种语言,销售数千万册。每一个科学爱好者,都想翻开《时间简史》,追寻万物之理。每一个科普作家,也都想翻开《时间简史》,探索成功科普的奥秘。

除此之外,霍金在科学周边,也演绎着多彩的“科学人生”。

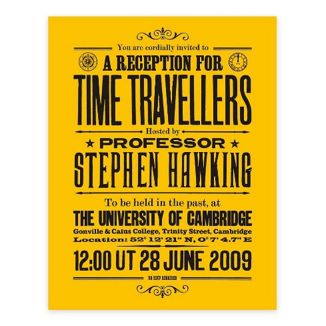

2009年,霍金向时间旅行者发出邀约。他办了一个聚会,但是事先没通知任何人,聚会之后才发出请柬。所以,只要不能回到过去,就没有人能参加他的聚会。有些无趣的是,他的聚会上没有迎来宾客。但是,谁知时间旅行者在不在,历史能否被改写呢?在通往未来的时间中,霍金教授已驾他的轮椅西去。但是,如果你是那个时间旅行者,请你打印出这张请柬,穿越到2009年6月28日。他还在那个聚会上等你。

2012年,霍金登上《生活大爆炸》扮演自己,把谢尔顿收为晕倒粉。2014年,霍金提出一个公式,计算英格兰队赢得世界杯的概率。可惜英格兰远征巴西,却小组垫底饮恨而归。

在他还有几个手指可动时,他爱好在轮椅上飙车横冲直撞,上至长城下至查尔斯王子的脚趾,都留下了他轮椅的轨迹。在他接受气管切开手术后无法发声时,仍然能和摇滚明星合作,在语音合成器中一展歌喉。

霍金时常发表言论,提醒人类在寻找外星人、制造人工智能等方面保持警醒,提防人类自己的努力毁灭了人类自身。这些思想,是警世恒言,还是杞人忧天?或许只能留后人评说。

这就是霍金。没有人想要过他这样的一生。因为在他七十六年的生命中,有五十多年承受着无法形容的病痛。但每个人都想要过他这样的一生。因为他生如夏花般绚烂,身后留下无数传奇。尽管斯人已逝,他的思想传遍世界。尽管禁锢在轮椅之上,他是宇宙之王。(编辑:明天)

题图来源:zh.wikipedia.org