(作者/廖俊棋 余逸伦)

不久前,我们课题组的学弟发表了一种新种恐龙“赵氏怪脚龙(Anomalipes zhao)”。身为亲学长,我想帮他大力推广一下,向大家介绍介绍这只恐龙。

挖掘中的“赵氏怪脚龙”。图片来源:nature.com

挖掘中的“赵氏怪脚龙”。图片来源:nature.com

但讲真,这只恐龙的复原图都还没画出来,我在这里说得天花乱坠大家也无从想象。我决定搭配古生物学发论文的行规,综合介绍一下这只“怪龙”。

古生物学的时空相对论

“古生物学”是探讨生物演化的一门学科,在研究的过程中,时间和空间的概念非常重要。因此在论文开篇,摘要的第一句话就是“山东诸城上白垩统王氏群”。

红色方框标注出来的摘要开头第一句话,翻译成中文即“山东诸城上白垩统王氏群”。图片来源:nature.com

红色方框标注出来的摘要开头第一句话,翻译成中文即“山东诸城上白垩统王氏群”。图片来源:nature.com

这个部分常常被忽略,尤其古生物化石常常是经由意外发现,比如哪个村庄的谁挖个水井、哪个屯的谁下田一挖地,都有可能发现化石。这种情况上交的化石往往都缺乏发现地点的相关纪录,这样即便化石保存得再完整,意义都不大。

时空是一个相对的概念,随着在不同时间、不同地点的发现,这个化石也会有不同的演化意义包含在内,而把这一系列的数据搜集齐全,宏观地看才能理解到这种生物在演化的过程经历了什么,像是从时间上会发现有的类群越来越大、有的却越来越小,从发现地点上能窥探一个物种的起源或是迁徙过程等等。

赵氏怪脚龙的发现地——山东诸城以往也有其它的恐龙被发现,包括几种暴龙、角龙,还盛产大型的鸭嘴龙巨型山东龙。这些化石类群和怪脚龙所属的近颌龙都和北美的恐龙有很相近,因此在地理上可以推断,中国和美国在恐龙时代有着频繁的生物地理联系。

时间上,这套地层属于“上白垩统”,对应起来就是“晚白垩世”。

“统”是地层的单位,代表的是眼前的那层岩石,所以用“上”、“下”来形容,范围上从大到小分别为“宇、界、系、统、阶”。

而“世”是时间单位,用的是“早”、“晚”,并且对应到地层的范围上,根据时间常到短也可分为“宙、代、纪、世、期”。

这两者一个是时间概念,一个是空间概念。就像是日记本上每天记录的事情,化石就像是亘古时空留下的文字线索,而岩层就是如纸张般的载体。虽然有互相呼应的关系,但就像我们一般不会说“某个事件发生在第58页”,术语上千万不要用混。因此“上白垩统”如果要用时间的方式叙述就等于“晚白垩世”。

恐龙的“姓名”解析

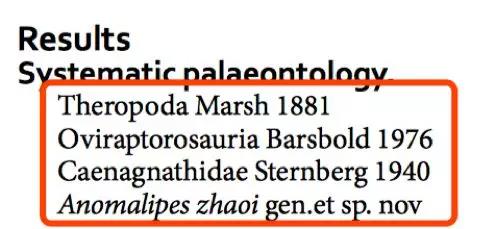

一般我们在帮恐龙命名时,在论文中会有个类似的格式,在这篇文章中是:

红色方框内表示论文中的赵氏怪脚龙“全名”。图片来源:nature.com

红色方框内表示论文中的赵氏怪脚龙“全名”。图片来源:nature.com

这是整个类群从上到下。

最上面的Teropoda代表“兽脚类恐龙”,这个类群是一个叫马什(Marsh)的人在1881年创立的;下一行是1976年巴斯博德(Barsbold)在兽脚类之下归纳出“窃蛋龙下目(Oviraptorosauria)”这个类群;而窃蛋龙下目之中又有很多不同的“科”,经过分析赵氏怪脚龙属于进颌龙科(Caenagnathidae),这个科在1940年由史坦伯格(Sternberg)成立;最后一行就轮到本篇的主角了。

请注意“Anomalipes zhaoi”是属名和种名,按照规定必须要斜体。后面的“gen.et sp. Nov”代表的是“新属和新种”(属是“genus”缩写成“gen.”,种是“species”缩写成“sp.”,nova是拉丁语“新”的意思)。

“赵氏”这个种名是怎么来的呢?

一般来说,古生物学的命名会按照这个生物的特征,或是按照发现的时代、地点命名,但并不一定都案套路出牌,用赞助商、亲朋好友、感念对象等来命名的都有。

比如在綦江发现的这只恐龙,在果壳网作者和朋友邢立达的提议下,被命名为“果壳綦江龙”。图为由撒旦君创作并画在果壳网办公室的“果壳龙”。图片来源:guokr.com

比如在綦江发现的这只恐龙,在果壳网作者和朋友邢立达的提议下,被命名为“果壳綦江龙”。图为由撒旦君创作并画在果壳网办公室的“果壳龙”。图片来源:guokr.com

这里“赵”是纪念我们的师祖赵喜进先生。这种纪念某人的现象在古生物界非常常见,如“董氏中华盗龙”是感谢古生物学家董枝明的贡献,而“张氏中国猎龙”则是献给张弥曼院士。

总的来说,命名还是要按照一个规则,即这个词汇是经过“拉丁化”的。比如“zhaoi”后面的的“i”就表示姓氏的拉丁化词缀。

怪脚龙到底怪在哪里?

这只龙为什么会被称为“怪脚龙”呢?

怪脚,顾名思义,这只恐龙脚上的特征很独特(这里我就不得不跟我学弟吐槽一下,整个化石就找到一条腿,当然没有足够证据说其他地方怪啦……)。

文章摘要中对于那条腿最有特色的部分是这么描述的:

(如果你看得懂,恭喜你!专业水平极高!要发国际性的学术论文指日可待!)

“ …赵氏怪脚龙具有独特的特征组合,区别于其它近颌龙类:股骨头前后向压缩并且向后方偏斜,副转子低矮且与小转子的远程相连,股骨干的外侧面有一侧脊,第四转子发育的比较弱,第三跖骨近端的关节面呈三角形且近端的前面有一发达的脊,第三跖骨远程的两个骨髁高度不对称,两个骨髁之间有一纵向的沟将它们分开,脚部指节骨和脚爪外侧面的副韧带窝比内侧面的深,且更向背面延伸……”

用白话文来说,就是师弟发现的这腿有些外八;腿上有根肌肉不发达,并不粗壮;脚掌靠外的地方有些指头外翻,并且这根脚趾头可以灵活的动来动去。

总的来说,比起霸王龙那种要支撑起庞大身躯的力量型大腿,这种恐龙可能是更偏向轻巧、敏捷的速度型选手。

当然,这只是粗浅的复原推断,如果要更进一步了解肌肉的分布和力度等相关问题,就还需要更精确的计算机模型来判断分析。

这些特征区别于其他近颌龙类,在其他近颌龙类是看不到的,这也是我们凭什么说它是新品种恐龙的原因。

当然,但对我们古生物学的工作而言,第一步并非“找不同”,更重要的是去判断出“它跟什么一样”,先判断出属于哪个大类群。不然我就拿到这条腿,跟自己的大腿一比较,随便也能找出上百个不一样的地方,却并没有什么意义。

有关一个新的化石是哪个类群,早期仰赖经验的判断——化石标本看得多了,自然容易一眼看出这是什么;而近代则会采用更客观的方法,即运用计算机分析。

经过一系列的比较和计算机解析后,我们可以知道它属于窃蛋龙类,而较为特化的窃蛋龙类又能分成两大类群,一个就是大家熟知的窃蛋龙科,包含最经典的窃蛋龙;另一个就是近颌龙科。

大部分近颌龙类的恐龙发现于北美洲,但有部分发现于亚洲,而怪脚龙的发现为这个类群增加了新的亚洲成员。近颌龙类的平均体型大于窃蛋龙,怪脚龙也不例外,但它又明显比其他家族成员来得小,也让我们知道近颌龙类在类群中体型多样性有着丰富的变化。

致谢:本文感谢原作者余逸伦提供中文版论文翻译和意见指导。

(编辑:婉珺)

参考文献:

- Yu, Y., Wang, K., Chen, S., Sullivan, C., Wang, S., & Wang, P., et al. (2018). A new caenagnathid dinosaur from the upper cretaceous wangshi group of shandong, china, with comments on size variation among oviraptorosaurs. Scientific Reports, 8(1).

- Hone, D. W. E., Wang, K., Sullivan, C., Zhao, X., Chen, S., & Li, D., et al. (2011). A new, large tyrannosaurine theropod from the upper cretaceous of china. Cretaceous Research, 32(4), 495-503.

- Xu, X., Wang, K., Zhao, X., Sullivan, C., & Chen, S. (2010). A new leptoceratopsid (ornithischia: ceratopsia) from the upper cretaceous of shandong, china and its implications for neoceratopsian evolution. Plos One, 5(11), e13835.