炎夏来袭,在室内吹着空调吃着雪糕的你,可曾想到,我们的地球正在“发烧”?过去100年,全球平均变暖了1℃,海平面上升19厘米。北极海冰持续融化,近十年消失面积相当于中国的东北三省。

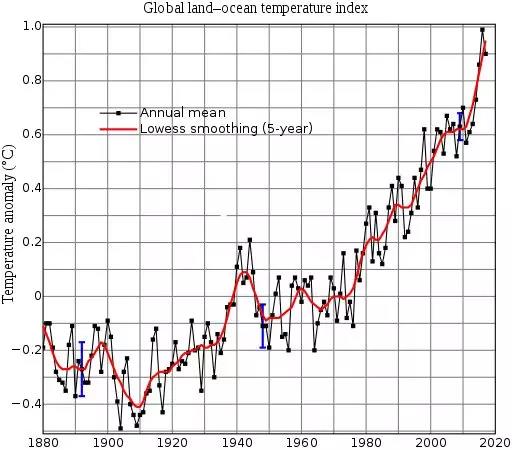

1880-2017年全球陆地海洋平均温度变化,图片来源:NASA

1880-2017年全球陆地海洋平均温度变化,图片来源:NASA

联合国政府兼气候变化专门委员会(IPCC)称,“有95%的把握”,全球温度正在持续增加,而且主要是由人类行为造成的[1]。无数宣传和电影,早已经把全球变暖的各种灾难后果,描写的淋漓尽致。

对抗全球变暖,最简单的办法,就是降低温室气体(主要是二氧化碳)排放量。然而,这恰恰是最困难的办法。经济与政治相互掣肘,人类似乎难以在减排上达成共识。从《京都议定书》到《哥本哈根协议》,国家间的博弈与制衡,似乎在拖延着给地球降温的步伐。

无论如何,坐以待毙是最糟糕的决定,总要有人站出来,对着全球变暖宣战。

图片来源:Wikipedia

图片来源:Wikipedia

以全人类的命运为赌注,这群学者、商人和社会活动家,不断摆弄他们手中最大的筹码——“气候工程”。

按照英国皇家学会的定义:“气候工程(Geoengineering )指人类为应对全球变暖,而对地球气候系统进行的大规模干涉[2]。”

“大规模”和“干涉”,这两个词并排放在一起,听起来仿若是场拼尽全力的冒险。

在我半船铁,还你一个冰河时代

这句狂言来自于美国海洋学家约翰·马丁。

在莫斯兰海洋实验室供职期间,马丁常年关注南太平洋地区的海洋生态。他发现,这片海域虽然辽阔,却生机寥寥。分析原因,他认为南太平洋的海水中缺乏铁元素,而这种元素又是浮游植物生长所必须。庞大的浮游植物群体,也是吸收大气中二氧化碳的主力军[3]。

基于这一逻辑,马丁提出,如果给海洋补铁,促进浮游植物增长,就可以降低二氧化碳浓度,从而抑制全球变暖。

马丁的这种构想,被称为“海洋铁质施肥(Ocean Iron Fertilization)”。这个念头在当时太过疯狂,直到马丁去世,都没有被施行过。

然而,随着变暖问题的日益严峻,马丁的设想迎来了转机,人们开始对“海洋加铁”的构想产生了兴趣。世界范围内,陆续有人开展了实验,其中,最著名的是IronEX系列实验。

1995年,科学家们在赤道选取了一片100平方千米的海域,向其中倾倒了225千克的铁盐粉末。这些铁元素着实让浮游植物开心,大量繁殖的藻类甚至把海水染成了蓝绿色。值得欣慰的是,这些浮游植物显著降低了水体中的二氧化碳浓度[4]。

位于南大西洋的一片水域,浮游植物大量生长,将海水染成蓝绿色。图片来源:NASA

位于南大西洋的一片水域,浮游植物大量生长,将海水染成蓝绿色。图片来源:NASA

然而,我们仍然说不清楚,海中加入铁是否真的可以减少大气中的二氧化碳。因为海洋上面的空间太过辽阔,又伴随着天气与风向的问题,即使观测到了大气中二氧化碳浓度的改变,也没有人敢下百分之百的断言,证实这是加铁带来的变化。更糟的是,大量的加铁,引发了复杂的海洋化学反应,释放出了大量的N2O。这种气体的温室效应,比二氧化碳要高300倍[4]。

“海水加铁”方案受到多方质疑,归根结底,是因为人类无法只通过如此小范围的实验,来推断整片海洋中铁元素所扮演的角色。而且,持续加铁会对海洋生态系统造成怎样的影响,谁也无法说清。

当学者们还在思索,海水加铁到底收效几何时,有人已经急不可耐,一心想把这事变成一门生意。

1997年,《京都议定书》提议引入市场机制来控制温室气体,把二氧化碳排放权作为一种商品,促成碳交易制度。也就是说,如果你排放的二氧化碳量超标,就需要到别人那里购买;如若你自己的排放指标有富余,大可拿到市场上赚个外快。简言之,二氧化碳的排放量就是真金白银。

美国人迈克·马克尔斯想抓住这个赚钱的机会。他着手创办了一家公司,声称要向海里投放25万吨铁粉,促进海洋浮游植物生长,就能减少二氧化碳。他自己估算,这个方案可以抵消整个美国排放出的二氧化碳。如果这项计划成真,那么,他创造出的二氧化碳排放份额将是一笔巨大的财富。

然而理想丰满、现实骨感。因为伴随着巨大的不确定性和生态隐患,这项计划被美国政府禁止。马克尔的减排(赚钱)野心也告一段落。

在全人类头上泼硫酸

有过和海中撒铁过类似“壮举”的,还有保罗·克鲁岑。这位1995年的诺贝尔化学奖得主,研究领域是臭氧层和大气科学。

保罗·克鲁岑。来源:www.sohu.com

保罗·克鲁岑。来源:www.sohu.com

相比于约翰·马丁,保罗·克鲁岑的构想更为直接——他想挡住太阳。而他的提议则更为疯狂——他要在全人类的头顶泼硫酸。

2006年,保罗·克鲁岑撰文呼吁公众关注气候工程,并提出了人工在平流层注入含硫颗粒的方案。他分析说,这些微小颗粒可以在空中悬浮,形成一种气凝胶,从而能反射部分阳光,给地球降温[5]。

之所以提出这样的方案,是因为大自然帮保罗做过一次实验。

1991年菲律宾吕宋岛,皮纳图博火山爆发,喷出了100亿吨岩浆和2000万吨二氧化硫。这些二氧化硫在平流层形成了一层硫酸雾,遮挡了部分阳光,使得当年全球平均气温下降了0.5度[5]。

皮纳图博火山爆发,喷出了大量二氧化硫。图片来源:Bigthink

皮纳图博火山爆发,喷出了大量二氧化硫。图片来源:Bigthink

保罗的追随者们将这个设想进一步完善,并发展出一套名为“太阳辐射管理(Solar Radiation Management)”的理论体系。他们认为,通过降低地球对太阳光的吸收,可以抵消温室气体所带来的升温。

这一学派的代表人物是大卫·凯斯。这位来自哈佛大学的教授,研究了25年的气候科学和公共政策。凯斯坚信改造地球大气,是抵抗全球变暖的最优之选。

除了肯定保罗的“火山降温理论”,凯斯自己也有一项有意思的论述。他提出,自20世纪70年代,西方各国加强了空气污染治理,十几年削减了75%的二氧化硫污染。这项举措虽然给人民的健康带来了的好处,但它同时降低了大气对阳光的反射能力,从而造成了1980年至今北极气温上升了半摄氏度[6]。

当然,凯斯坚定地支持环保,但他也坚信二氧化硫和硫酸的降温作用。这些含硫的微粒,悬浮在低空就是污染源,但悬在高空,就是阻挡阳光的屏障。所以,凯斯将保罗的设想进一步细化,并设计了一套具体的流程。

大体来说,就是通过改装的喷气飞机,将数百万吨二氧化硫或硫酸,分批次投放在平流层或以上空间[6]。虽然,完成全部计划预计周期长达20年,但凯斯相信自己找到了最优的投放方案。

根据凯斯的计算,完成他的这项“平流层泼酸”,需要耗费10亿美元。这笔花费看似巨大,但相对于全球变暖造成的自然灾害损失和农业减产(每年损失近8000亿美元)来说[6],这个计划仍是十分划算。

当然,“上天泼酸”这事,远没有凯斯所说的那么简单,不断有学者发出质疑。比如,凯斯的一位同僚就指出,这些含硫酸的微粒可能会与水蒸气发生反应,加速臭氧层的破坏[7]。此外,降温成功可能会加重厄尔尼诺现象,进而对温带和南美洲的生态造成破坏[8]。

“上天泼酸”这项气候工程,不止隐患重重,而且开弓没有回头箭。最近有学者论证,虽然平流层加硫酸可以降低温度,但这些硫酸云能够维系的时间,可能只有区区一年,后期要定时定量的补充。如此一来,就成倍地增加了凯斯方案的成本。

更糟的是,如果硫酸的补充不及时,所引起的后果将是灾难性的:已经降下来的温度将会快速回升,以至于自然界中的动植物没有充足的时间进行适应,大规模的物种灭绝在劫难逃[8]。

除了这些,“上天泼酸”还有一个“不良”后果:这些悬浮的颗粒,如同高空中飘散一层薄薄的雾霾,会让天空变白。

如果这项工程实施,我们可能再也见不到蔚蓝的天空了。

正版素材来源:图虫创意

正版素材来源:图虫创意

谁来拯救人类

不论是海水撒铁,还是高空泼酸,这些应对全球变暖的计划,无疑是人类有史以来最疯狂的实验之一。

这些气候工程的学者与践行者们,有可能成为人类的救世主,也可能一不留神成为人类的终结者。

感受着越来越暖的冬天,眼看着慢慢涨起的海面,问题来了:我们该把自己的命运,押注给谁呢?(编辑:小柒)

参考文献:

- Stocker,T.F. et al. (2013). Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Summary for Policy Makers

- National Academy of Sciences, (2016). "Public Release Event: Climate Intervention Reports; Climate Intervention: Carbon Dioxide Removal and Reliable Sequestration and Climate Intervention: Reflecting Sunlight to Cool Earth”.

- Radcliffe, S. (2014). Geoengineering: ocean iron fertilisation and the law of the sea.

- Yoon J.E. et al. (2016) “Ocean Iron Fertilization Experiments: Past–Present–Future with Introduction to Korean Iron Fertilization Experiment in the Southern Ocean (KIFES) Project” Biogeosciences Discuss., Doi:10.5194/bg-2016-472.

- Crutzen, P. J. (2006). Albedo enhancement by stratospheric sulfur injections: a contribution to resolve a policy dilemma?. Climatic change, 77(3), 211-220.

- Keith D, Wagner G. (2016). “Help cool climate. Add aerosol” Wired 2016.

- Anderson, J. G., et al.(2012). “UV dosage levels in summer: Increased risk of ozone loss from convectively injected water vapor.” Science, 1222978.

- Trisos, C. H. et al (2018). Potentially dangerous consequences for biodiversity of solar geoengineering implementation and termination. Nature Ecology & Evolution,