|· 本文来自“我是科学家”·|

在月球上留下第一串脚印的人是阿姆斯特朗,但是,你知道地球上“有史可考”的第一串脚印是谁留下的嘛?这种问题,普通人估计是回答不了,但对地质学家来说,破解这个谜题,可能只需要一块石头……

这里说的石头可不是普通的石头,而是具有重要科研价值的古生物遗迹化石!通过遗迹化石,地质学家们就可以恢复化石形成年代,重现它们的生活环境和反推远古时期的生命演化历程。

这个研究推理的过程,就像神探福尔摩斯破案一样,通过探查遗留痕迹,抽丝剥茧,最终将当年惊心动魄的故事还原出来。

我要开始探案啦。图片来源:《神探夏洛特》剧照

我要开始探案啦。图片来源:《神探夏洛特》剧照

而今天我们要谈到的一个重要遗留痕迹就是:足迹。

远古足迹出现

近来,来自中国南京地质与古生物研究所和美国佛吉尼亚理工大学的科学家们报道了一系列地球上最古老的足迹化石[1]。

足迹有了,那么足迹的主人会在附近吗?这里,我们不得不遗憾地告诉大家:这位在远古时期留下足迹的“作案者”早就不见了……想知道它究竟是谁,就需要依靠科学家们来大显身手“破解悬案”了!。

确定“案发时间”

这次的案发现场,位于中国南部湖北宜昌的三峡大坝附近,埃迪卡拉系灯影组石板滩段地层中 。

啥是灯影组石板滩段地层呢?

简单来讲,就是在漫长的地质历史中,无数沉积物经过层层累积叠加,而后压实成岩形成的一套套地层。不同的地层叠覆起来的样子可类比为彩虹蛋糕。

不同的地层叠覆起来的样子可类比为彩虹蛋糕。图片来源:pixabay.com

不同的地层叠覆起来的样子可类比为彩虹蛋糕。图片来源:pixabay.com

地质学家们对每一层“蛋糕”都进行了细致的划分和命名,而灯影组石板滩段地层就是其中的一层。出现在某一地层中的一系列古生物遗迹化石,正像是在彩虹蛋糕夹层里的美味杏仁糖一样,让科学家们回味无穷。

这次的“杏仁”——远古生物遗迹“案发现场”,是形成于5.51-5.41亿年期间的黑灰色沥青质灰岩薄层,形态上为波浪状,位置介于潮下带时而平稳时而动荡的环境中[2,3]。

科学家们经过仔细的调查分析后发现,这些化石主人的“作案”时间可以追溯到埃迪卡拉纪(距今大约6.35-5.41亿年)。这意味着,本次出现在“案发现场”的脚印,是迄今为止发现的最古老的动物足迹化石。

还原“案发现场”

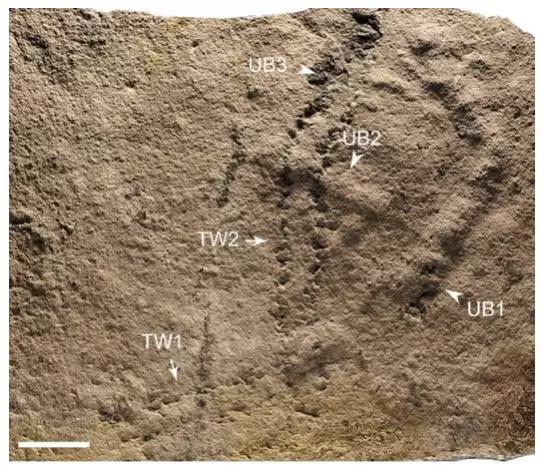

下面这张就是地质学家们拍下的一张“案发现场”照片。这一现场为我们提供了两部分关键线索:一部分是菌席(众多微生物聚在一起生活后形成的像席子一样的东西)上部1-2厘米长,约1毫米深的凹陷脚印,另一部分是脚印主人在菌席下部活动形成的潜穴。

远古生物留下的凹陷脚印(图中TW),以及菌席下部活动形成的潜穴(图中UB)。图片来源:参考文献[1]

远古生物留下的凹陷脚印(图中TW),以及菌席下部活动形成的潜穴(图中UB)。图片来源:参考文献[1]

在这次的发现中,化石上的足迹呈对称的两组,两边的脚印宽度保持一致,虽然稍显不规律,但大体上呈重复出现。表明留下这一系列印记的动物,已经能够依靠附肢支撑起身体“行走”,而不是可怜兮兮地在泥浆里拖拉,摩擦肚皮。这些证据还表明,留下印迹的小家伙,脚是对称分布的。

综合以上特征,“嫌疑人”可能是一只身宽13.8毫米左右,拥有4-5对附肢(附肢,就是你剥虾时抛弃的那些腿和触角们)的两侧对称动物 (Bilaterian animals)(啥是两侧动物?就是左右对称、形态规则的动物)。

对称的足迹,可能来自一种“两侧对称动物”。图片来源:参考文献[1]

对称的足迹,可能来自一种“两侧对称动物”。图片来源:参考文献[1]

在此之前,埃迪卡拉纪中没有发现过动物附肢痕迹化石记录。留存下的化石遗迹大部分都是简单水平、无分支的拖拽痕迹和通道遗迹,反映出的动物生活行为也都比较简单(可怜地拖拽钻营、委屈地在冰冷的地上磨蹭),形态上更类似于刺胞动物(举例:珊瑚、水母、水螅)或蠕虫状生物[4,5]。

这一次,科学家们第一次发现了埃迪卡拉纪中相对复杂的生命形式遗迹。这种“两侧动物”比形态不规则的动物有更强的运动力和控制力,能够适应更加复杂多样的环境,这也是它们从水生发展到陆生的重要优势。

更加重要的是,这一系列痕迹化石还提供了很多这种动物的“生活信息”。足迹和生物潜穴相连出现,表明这些生物可能具有复杂的行为(也许是在造窝?)。位于菌席上方的爬行痕迹和存在于菌席内部或下方的潜穴痕迹共同表明,该类生物可能在菌席中上下穿梭、行走,进行生命必须的各种活动(呼吸、进食等)。

揭开谜底,缉“虫”归案

经过这一系列的侦查和推理,“地球最早足迹者”的身份和生活特征都已被揭晓——它很可能是一条长着几对足的、有着对称结构的“小爬虫”。而这条曾经“路过”的小虫,验证了科学家们长久以来的猜想——在寒武纪生命大爆发之前,就已经有较为复杂的生命出现(之前一直猜测两侧对称动物的祖先们可能源于埃迪卡拉纪,但是并没有化石证据支持,本次发现填补了这一空白)。

这项工作还为早期两侧对称动物的生态学行为研究,以及两侧对称动物与沉积物基底和菌席之间的相互作用研究提供了重要依据。不得不说,“远古小虫”虽已逃走,但仍然为科学研究立下一功!(编辑:小柒)

参考文献:

- Chen, Z., Chen, X., Zhou, C., Yuan, X. and Xiao, S., 2018. Late Ediacaran trackways produced by bilaterian animals with paired appendages. Science advances, 4(6), p.eaao6691.

- Meyer, M., Xiao, S., Gill, B.C., Schiffbauer, J.D., Chen, Z., Zhou, C. and Yuan, X., 2014. Interactions between Ediacaran animals and microbial mats: Insights from Lamonte trevallis, a new trace fossil from the Dengying Formation of South China. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 396, pp.62-74.

- Duda, J.P., Blumenberg, M., Thiel, V., Simon, K., Zhu, M. and Reitner, J., 2014. Geobiology of a palaeoecosystem with Ediacara-type fossils: the shibantan member (Dengying formation, South China). Precambrian Research, 255, pp.48-62.

- Seilacher, A., Buatois, L.A. and Mángano, M.G., 2005. Trace fossils in the Ediacaran–Cambrian transition: behavioral diversification, ecological turnover and environmental shift. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 227(4), pp.323-356.

- Liu, A.G., Mcilroy, D., Matthews, J.J. and Brasier, M.D., 2014. Confirming the metazoan character of a 565 Ma trace-fossil assemblage from Mistaken Point, Newfoundland. Palaios, 29(8), pp.420-430.

作者名片