我生命中最重要的人曾是一位重度抑郁症(major depressive disorder)患者。

前几年,每一次她抑郁发作,总仿佛对世界上一切事物都失去兴趣,正常生活也大受影响。看着她一复一日情绪消沉,有时甚至萌生出轻生念头,我往往不知所措。

而即便我确实能做些什么来打消她的一时的沮丧,却也一直无法打消“幕后黑手依然逍遥法外”的无力感。

说到底,导致抑郁症的罪魁祸首是什么?

近来,一条在网上流传的消息,像是给了无数和我有同感的人一个答案:“抑郁症很可能是一种高度传染性的寄生虫病”。我乍听之下又喜又忧:喜的是“幕后黑手”一经确认,针对这致病原的药物不久问世,便能帮心爱的人远离抑郁;忧的是彼时尚远,如果抑郁症“高度传染”,抑郁症患者的照顾者岂不是处于高危之中?其他人信者有意,岂不是会对抑郁症患者惧而远之?

图|凤凰网

图|凤凰网

图|微博

图|微博

喜忧参半之下,我仔细核查了一下这种说法的来源和可靠程度,发现这一喜一忧都被当头泼了冷水——简而言之,“抑郁症很可能是一种高度传染性的寄生虫病”这一说法不仅没有半分可靠的直接证据支持,甚至都不是对学术观点的准确描述。

抑郁症的病因依然复杂,患者及其照顾者对抗抑郁症的道路也依然漫长。

“抑郁症可能是寄生虫病”的说法从哪来?

前文截图中那条流传甚广的微博和网络报道的倒也不是凭空而来,它的源头是2014年发表在学术期刊《情感与焦虑障碍生物学》上的一篇观点文章[1]。

在文章里,美国石溪大学的心理学与放射学副教授图尔汉·坎利(Turhan Canli)提出了一种假说:重性抑郁症可能是人体感染寄生虫、细菌或病毒而导致的疾病。

注意,是假说。

这是个观点文章 | 《情感与焦虑障碍生物学》

这是个观点文章 | 《情感与焦虑障碍生物学》

具体而言,坎利在文中提出了三个主要观点。

和感染病相似?

首先,他认为重抑郁症患者和患感染性疾病的人在免疫表现上有相似之处。

和感冒生病的人类似,抑郁症患者也会没精打采、失去胃口,甚至起不了床。他引述研究称,一些与炎症反应相关的细胞因子在抑郁症患者体内的水平会增高。他认为这种变化可能是某些病原体感染导致的。

感染诱发情感障碍?

其次,他认为感染诱发情感障碍的机制在自然界已经存在。

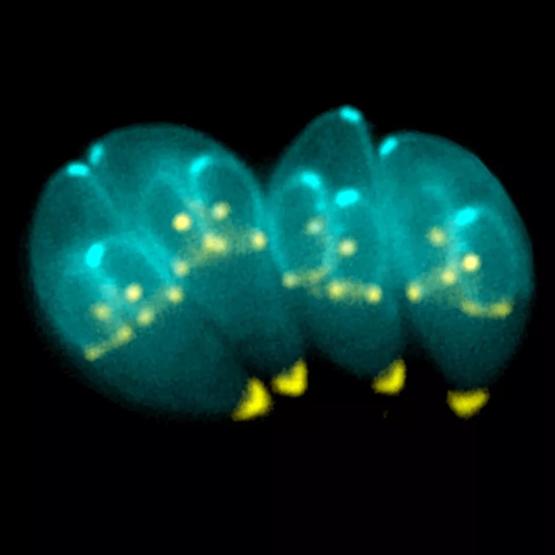

他依次列举了寄生虫、细菌或病毒可能影响宿主情绪及行为的一些发现。比如感染弓形虫(Toxoplasma gondii)的大鼠会丧失对猫尿气味的恐惧感;往无菌小鼠肠道里植入某些细菌能减轻这些小鼠的情绪应激;而感染玻那病毒、人类单纯疱疹病毒 1等病原体,则与抑郁症之间存在相关关系。

弓形虫 | Phys.org

弓形虫 | Phys.org

以感染病为引,找遗传机理?

最后,坎利认为将重性抑郁症视作感染性疾病,会有助于查明它的遗传机理。他呼吁学界对抑郁症与感染之间的关系展开大规模研究,称这些努力可能为开发对抗抑郁的“疫苗”打下基础。

不难发现,坎利的文章虽然提出了重性抑郁症的“感染致病”假说,但并没有将怀疑的病因局限在寄生虫上。

网上流传的“抑郁症可能是寄生虫病”的论断,是以偏概全,对坎利观点的一种过度简化。

至于“高度传染性”这点,在坎利的文章中更是从未谈及——即便重性抑郁症真的由感染引发,当下连感染源是什么都还没确定,又如何谈容不容易传染?事实上,在一次关于抑郁症的“感染致病假说”的公开演讲[2]中,坎利也明确表示“感染性疾病并不必然是传染病”,他也不认为重性抑郁症会像流感一样在人群中传播。

由此可见,“抑郁症很可能是一种高度传染性的寄生虫病”这样的说法,虽然打着学术观点的旗号,但其实并没有如实反映假说提出者的思想,只是错误概括和引申过后得出的论点。

坎利的这种假说有多靠谱?

抛开在网上被夸大或扭曲的部分,坎利的“病原感染致病”理论本身,依据充分到了得到科学界认可,能够指导抑郁症相关医疗实践的地步了吗?

远远没有。

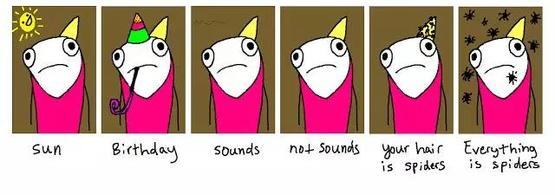

一名抑郁症患者描述自己的感受:不管周围环境是什么样,我都丧失了感应它们的能力 | imgur/Allie Brosh

一名抑郁症患者描述自己的感受:不管周围环境是什么样,我都丧失了感应它们的能力 | imgur/Allie Brosh

在循证医学领域,理论的“靠谱”程度是依据证据的质量决定的。采用不同方法进行的系统研究,能为解释特定健康问题提供不同强度的证据。这些证据或直接,或间接,或粗略定性,或精确定量,可靠程度也随研究类型的不同而有所差异。

一般而言,通过筛选并汇总多个高质量研究的结果来分析问题的系统综述(systematic reviews)被认为能得出最可靠的研究证据。而对单个的原始研究而言,什么样的研究能得出最可靠的证据就取决于研究问题的类型。具体到追溯某个疾病病因问题,则以队列研究(Cohort study)结果视为比较可靠[3]。

至于坎利的文章,虽然看起来旁征博引,也确实发表在同行评议期刊上,但本质依然是观点文章,而不是对研究证据的系统整理。

在证据分类里,这种论述属于“专家意见”,处在证据可靠程度最低的一层。在循证医学的实践中,专家意见并不能作为指导医疗决策的唯一依据。因此光凭一篇观点文章,坎利的假说是不足以站稳脚跟的,医生也不会直接将抑郁症当成感染性疾病来治。

研究阶梯,从上往下,第二行是系统综述,第四行为队列研究 | Duke University

研究阶梯,从上往下,第二行是系统综述,第四行为队列研究 | Duke University

实际上,坎利自己也明白这一点。

在那篇观点文章的摘要里,他便表明文章“故意使用推测口吻”,旨在号召同行考虑并验证这种可能性,从而促进新的抑郁症研究方法。

在正文部分,坎利也明文点出“目前并无直接证据显示重性抑郁症由这些微生物导致,只不过自然界已经有若干例子,提示这种过程其实可能存在”。

在每个小节的结尾,坎利也都承认了他的推测尚缺实据。比如在把弓形虫作为寄生虫影响宿主情绪的典型例子之后,坎利补充写了“学界还尚未有过针对弓形虫与重性抑郁症之间关系的大规模研究”,而在引用一项在30名抑郁症患者中发现两人脑部感染有玻那病毒的研究之后,也点明随后一项更大规模的研究没有发现与此一致的结果。

2014年坎利这篇文章发表后,英国国家医疗服务体系(National Health Service)在其官方网站上发表评论[4],也强调这一假说目前缺乏证据支持:“(坎利)文章提及的假说虽然有趣,但也只停留在假说阶段。尽管一些病原体——比如文章提及的玻那病毒——的确被发现与神经精神障碍相关,但目前仍没有证据表明细菌、病毒或者寄生虫能导致重性抑郁症。”

2015年,美国精神病学协会旗下的新闻机构发文跟进这项假说[5],坎利接受采访时表示:“我认为自然界中有很多种不同的感染源能以各自的方式影响中枢神经系统。”不过文章立刻指出,“坎利还没有鉴定出任何一种会导致抑郁症的感染源。”

图 | Everett Herald

图 | Everett Herald

到2018年年末,坎利的文章在其出版方施普林格官方网站上共记录到了9次引用[6],但仍没有任何一篇论文提供了微生物感染源导致重性抑郁症的直接证据。可能因为坎利的假说一直没有突破性进展,我在向抑郁症领域的一些研究者问起这一假说时,得到最多的回复是:“没有听说过。”

简而言之,虽然抑郁症的“感染致病假说”确实存在,但目前还没有任何直接的研究证据支持这种解释。对报道者来说,当前显然还不是能信口便下“很可能如此”、“每个人都该注意”这类评价的时候。而抑郁症患者以及身为照顾者的我们,也不要因为一时传闻就觉得抑郁症的病因已经被弄明白了,攻克它指日可待。

相比之下,目前已有多个抑郁症理论,远比坎利的假说证据充分——只不过,我们还没能找到一个大统一理论解释全部的抑郁症现象。

有证据支持的抑郁症理论有哪些?

目前全球有大约三亿多人受抑郁症困扰[7],各国研究者前赴后继的探索抑郁症背后的神经生物学机制,几十年来已经建立了多种发病机制的理论模型。其中一些理论能够解释抑郁症的若干表现,也已经得到临床研究和系统综述结果的支持。以下根据近几年的综述文章[8-17],简单介绍其中几个例子:

单胺缺乏假说

在中枢神经系统里,神经元之间通过一种叫突触的结构传导信号。其中,化学信号的传播依靠一类叫神经递质的分子来实现。“单胺缺乏假说”认为,单胺类神经递质(比如5-羟色胺、多巴胺或去甲肾上腺素)在突触间隙内浓度不足会导致抑郁症。

目前,大多数抗抑郁药都是根据这一假说研发的。比如选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRIs)、5-羟色胺及去甲肾上腺素再摄取抑制剂(SNRIs)用于抑制神经元对相应神经递质的再摄取,单胺氧化酶抑制剂(MAOIs)则用于减缓这些神经递质的分解,从而增加这些神经递质在突触间隙的浓度。

SSRI抗抑郁药,也有副作用 | health.havard.edu

SSRI抗抑郁药,也有副作用 | health.havard.edu

鉴于有此作用的药物大多都有临床抗抑郁效果,单胺缺乏假说也成为了最经典的抑郁症机制理论。然而,这一机制却无法很好地解释为什么上述抗抑郁药只要几个小时就能对目标神经元产生影响,却往往需要几周才能形成抗抑郁效应。

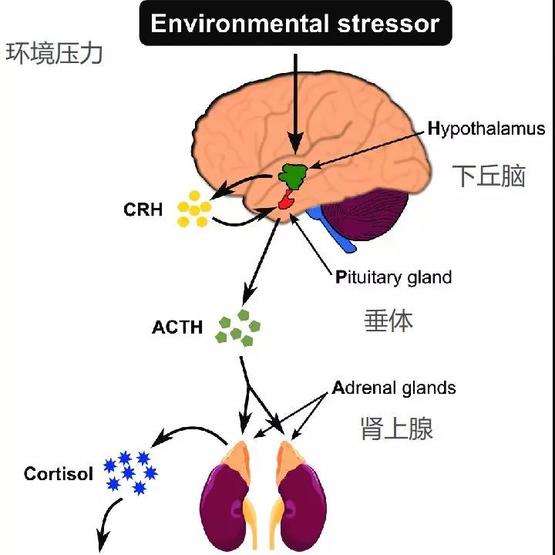

神经内分泌假说

另一种重要的抑郁症机制假说主张应激激素的失调是导致抑郁的原因之一。在人体的神经内分泌系统里,有一套被称为下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA轴)的复杂结构。它涉及多种激素的合成和分泌,参与控制身体面对压力时的反应。在抑郁症患者中,研究者发现HPA轴常常过度活跃,比如一种叫皮质醇的应激激素水平往往高于健康人。在老年抑郁症患者中,HPA轴的这种活性变化尤为明显。

环境压力影响着下丘脑、垂体、肾上腺 | research gate

环境压力影响着下丘脑、垂体、肾上腺 | research gate

不过,直接针对HPA轴的药物抗抑郁效应还不太一致,研究者们还需要进一步确定这样的疗法对具体对怎样的病人更有效。

神经可塑性假说

神经可塑性是指神经系统在刺激下发生适应性变化的能力,涉及神经发生、突触形成等多个过程。

有假说认为,神经可塑性的减弱可能影响大脑对压力的适应,从而引起抑郁症等精神障碍。一系列研究表明,抑郁症患者大脑海马区和前额叶皮质神经可塑性确实会有所下降,促进神经元存活的神经营养因子浓度也会降低。而药物和非药物性的抗抑郁疗法都能够恢复脑源性神经营养因子的水平,并提高这些区域的神经可塑性。反过来,较弱的神经可塑性则能在压力存在时引起类似抑郁症的症状。这些发现都提示神经可塑性变化在抑郁症中起着关键作用。

神经元里的树突(黄色)和轴突(红色)在传递信息 | depaolalab

神经元里的树突(黄色)和轴突(红色)在传递信息 | depaolalab

细胞因子假说

最后,着眼于免疫系统的细胞因子假说认为,炎症和细胞因子失衡可能也是抑郁症的成因之一。在抑郁症患者的血清里,促进炎症的细胞因子(比如白细胞介素-6)的水平往往会较健康人更高。这些外周细胞因子能经过血脑屏障,直接影响中枢神经系统中的细胞,从而改变神经发生以及特定受体的表达等过程。

坎利提出的“感染致病假说”,正是以细胞因子假说作为基础的。然而,尽管病原感染能够引起炎症,炎症却不必然都是由感染引起。创伤、自体免疫性疾病以及心理压力等各种各样的因素都能引起炎症。

过去20年的研究发现,年轻的抑郁症患者中,在童年时期有过心理创伤的人,甚至只是母亲在怀他们时有过抑郁症的人,炎症水平都出现显著升高。这种变化可能是早期遭遇巨大压力后形成的“生物疤痕”,由于免疫系统跟神经系统及内分泌系统的紧密联系,这些“疤痕”最终增加了特定人群罹患抑郁的风险。

“真凶”未知,不等于没有办法

除了上述几种假说,抑郁症研究者还从遗传学、表观遗传学、转录组学方面入手,建立了不同的抑郁症理论,证据强度也各有优劣。

不过迄今为止,所有这些理论都只能解释抑郁症的若干方面,根据这些理论建立的治疗方法,也并不对每一位抑郁症患者都同样有效。这也是为什么有时医生开给某个抑郁症患者的药有效果,开同样的人给另一位患者却可能不太好使。

尽管想要逮住一个“幕后凶手”、想要找到一种“抗抑郁万灵药”的心情可以理解,但从现代医学的发展趋势看,这种期待毕竟并不现实。

按目前科学界掌握的证据推断,抑郁症在临床上很可能是存在多种不同病因的精神障碍集合。当下看来,主张所有抑郁症都由单一病因引起、能面面俱到地阐明抑郁症各项机制的“大一统假说”是很难存在的。

但这并不意味着我们就拿抑郁症毫无办法。大量的临床试验和荟萃分析证据都一致表明一系列心理疗法(比如认知行为疗法)和药物疗法都对减轻抑郁症状有明确的效果。而对这些疗法都没有反应的治疗抵抗性抑郁症(treatment-resistant depression)患者来说,电休克疗法则是目前证据相对最充分的治疗手段。

此时此刻,一线的研究者们依旧在小心翼翼地收集证据、修正原有的理论;医护人员则在根据现有的证据,为抑郁患者提供目前最可靠的治疗方法。

而作为抑郁症患者的照顾者、亲人或者朋友,我们也有自己力所能及的事情可做——选择尊重证据,鼓励我们在乎的人寻求专业人士的帮助,并且不存偏见地陪伴在他们身边。(编辑:Ent,Iris)

与我而言,你很重要 | css.osu.edu

与我而言,你很重要 | css.osu.edu

题图来源:Everett Herald

参考文献:

- Canli, T. 2014, Reconceptualizing major depressive disorder as an infectious disease. Biology of mood & anxiety disorders, 4(1), p.10.

- TEDx Talks 2014, Is depression an infectious disease? | Turhan Canli | TEDxSBU, video recording, YouTube, viewed 24 December 2018, <https://www.youtube.com/watch?v=1dD29XHp6CU>.

- Howick, J., Chalmers, I., Glasziou, P., Greenhalgh, T., Heneghan, C., Liberati, A., Moschetti, I., Phillips, B. and Thornton, H. 2011, Explanation of the 2011 Oxford Centre for Evidence-Based Medicine (OCEBM) levels of evidence (background document). Oxford Center for Evidence-Based Medicine.

- Bazian 2014, NHS, accessed 24 December 2018, <https://www.nhs.uk/news/mental-health/could-depression-be-the-result-of-a-brain-infection/>.

- Levin A. 2015, Researchers Consider Infection as One Cause of Depression, accessed 24 October 2018, <https://psychnews.psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.pn.2015.3b14>/.

- Springer 2018, Citation Details, accessed 24 December 2018, <citations.springer.com/item?doi=10.1186/2045-5380-4-10>.

- World Health Organization 2018, Depression, accessed 24 December 2018, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression>.

- Nestler, E.J., Barrot, M., DiLeone, R.J., Eisch, A.J., Gold, S.J. and Monteggia, L.M. 2002, Neurobiology of depression. Neuron, 34(1), pp.13-25.

- Brigitta, B. 2002, Pathophysiology of depression and mechanisms of treatment. Dialogues in clinical neuroscience, 4(1), p.7.

- Pariante, C.M. and Lightman, S.L. 2008, The HPA axis in major depression: classical theories and new developments. Trends in neurosciences, 31(9), pp.464-468.

- aan het Rot, M., Mathew, S.J. and Charney, D.S. 2009, Neurobiological mechanisms in major depressive disorder. Cmaj, 180(3), pp.305-313.

- Hasler, G. 2010, Pathophysiology of depression: do we have any solid evidence of interest to clinicians?. World Psychiatry, 9(3), pp.155-161.

- Slavich, G.M. and Irwin, M.R., 2014. From stress to inflammation and major depressive disorder: a social signal transduction theory of depression. Psychological bulletin, 140(3), p.774.

- Jeon, S.W. and Kim, Y.K. 2016, Neuroinflammation and cytokine abnormality in major depression: cause or consequence in that illness?. World journal of psychiatry, 6(3), p.283.

- Otte, C., Gold, S.M., Penninx, B.W., Pariante, C.M., Etkin, A., Fava, M., Mohr, D.C. and Schatzberg, A.F. 2016, Major depressive disorder. Nature reviews Disease primers, 2, p.16065.

- Pariante, C.M. 2017, Why are depressed patients inflamed? A reflection on 20 years of research on depression, glucocorticoid resistance and inflammation. European neuropsychopharmacology, 27(6), pp.554-559.

- Liu, B., Liu, J., Wang, M., Zhang, Y. and Li, L. 2017, From serotonin to neuroplasticity: evolvement of theories for major depressive disorder. Frontiers in cellular neuroscience, 11, p.305.