蛇蛇蛇恐的小伙伴慎入……

在人类用钢筋水泥建造的城市森林中,蛇类已然成为稀客,它们或隐匿于城中公园,或徘徊于城市边缘,设法避免与人类正面接触。但在历史上,蛇类曾是人类生活区周边最常见的动物之一,纵观世界各地文明发展史,总能找到它们留下的蛛丝马迹。

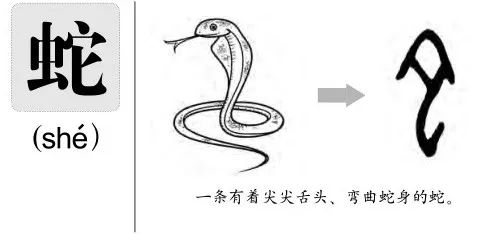

早在公元前1600多年的殷商时期,我国古代先辈就已在甲骨上刻绘下指代“蛇”的单字,成书于战汉时期的《尔雅》首次对蛇的种类予以文字记述。不过,除了老百姓口口相传的俗名外,在古书中拥有姓名的种类却寥寥无几。

最右为甲骨文中的“蛇”字。图片:查字网

但有一种名为“黄颔蛇”的无毒蛇却屡次出现在各个时期的典籍之中,而这黄颔蛇即是我们今天的主角——黑眉锦蛇(Elaphe taeniura)。

“自带眼妆”的大家族

1861年,美国古生物学家爱德华·科普(Edward Cope)根据采自中国浙江省宁波地区的标本描述了黑眉锦蛇。其分布范围东起日本琉球群岛,西至印度东部,北连我国东北华北交界,南抵印尼苏门答腊岛,几乎涵盖东亚、东南亚的大部及部分南亚地区。如此大的地理跨度,不同地区的个体在分子遗传和表观遗传上均已出现分化,目前学界已承认多达9个亚种,不同亚种在体型、头体色斑、舌颜色等都有显著差异。

洞穴亚种(左)、印尼亚种(右上)和台湾亚种(右下)。图片:Phil Chapman / Minden Pictures ;Allen Blake Sheldon / Animals Animals ;Rod Williams / naturepl.com

滑动查看黑眉锦蛇的九个亚种。

通常,黑眉锦蛇全长可达2米以上,属游蛇科中体型较大的种类;体色大多以黄色或黄绿色为主,体前段背面具若干“工”字形深色斑,体后端两侧呈黑褐色带纹延伸至尾末,其种本名taeniura即为“有条纹的”之意,因其眼后有一道标志性的眉纹而得名。但是,“黑眉”却不是黑眉锦蛇的独有特征。

“自带眼妆”的黑眉锦蛇。图片:Martins B Withers / www.flpa-images.co.uk

蛇类中拥有类似贯眼纹的种类不在少数,而且所在的类群的系统关系亲疏远近各不同。另外,许多哺乳动物在眼周也有类似的深色斑块,例如我们非常熟悉的大熊猫。关于贯眼纹的作用也存在诸多假说,例如隐藏目光、增强个体识别、吸收紫外线保护眼睛等等。

但是,蛇类并不依靠视觉进行信息交流,所以上述假说似乎并不适用,仅有学者提出可能与模糊头部轮廓有关,具体作用还有待进一步探究。

蛇类通过分岔的舌头捕捉外界的信号分子,用来感知周边环境。图片:BBC Motion Gallery / Getty Images

农家乐里的“保家仙儿”

从分布范围上看,黑眉锦蛇差不多算得上是中国分布最广的蛇类。在我国34个省级行政区内,除黑龙江、吉林、山东、甘肃、宁夏、青海、新疆这7个省区未见报道外,其余省区均有分布,称得上是“国产无毒蛇”的代表物种。

在北方,很多老百姓视蛇为“保家仙儿”,尤其对黑眉锦蛇这样的大型蛇类更是敬畏有加,不敢伤害。蛇也不惧怕人类,经常造访村舍,砖土结构的围墙是蛇类晒太阳的绝佳场所,人类的生活垃圾引来老鼠,也为蛇类提供了充足的食物来源。

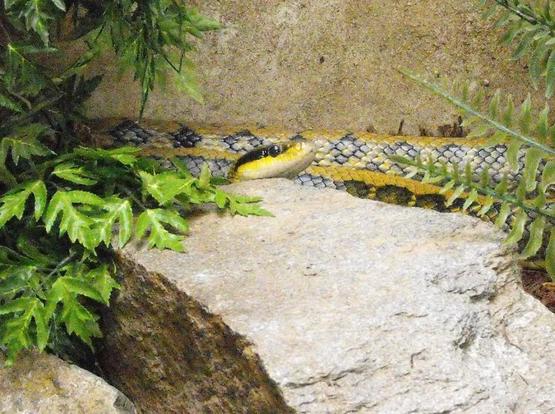

“我就是保家仙本仙~” 图片:H. Krisp / wikimedia

我第一次在野外偶遇黑眉锦蛇是在河北与北京交界的野三坡景区。当时,一条接近两米的黑眉锦蛇正伸直了身子想要爬上窗台,引得一众游客尖叫起来。农家乐老板比我先一步出手,一把将蛇头按住,随后将蛇在手腕盘起,在游客的镜头前摆起pose。

我当时心里惴惴不安,好怕他一扭身进厨房给晚餐加菜,便上前询问要将这条蛇如何处理。老板说,这“大长虫”在他家附近待了三年多了,除了偷吃过他家小鸡崽子外也没干过啥过分的事情,家人也就见怪不怪了。但自打干起农家乐,生怕这伙计吓到游客影响生意,只好将其“请”到离家稍远的河边,可没成想这次又回来了。

听罢,我才放下心来,跟老板讲这种蛇并不生活在水边,更喜欢干燥的环境,向阳面的山脚下应该是更合适的生境,并一同前往将此蛇放归野外。

动物园里藏在岩石后、树丛里的黑眉锦蛇。图片:Stickpen / Wikimedia Commons

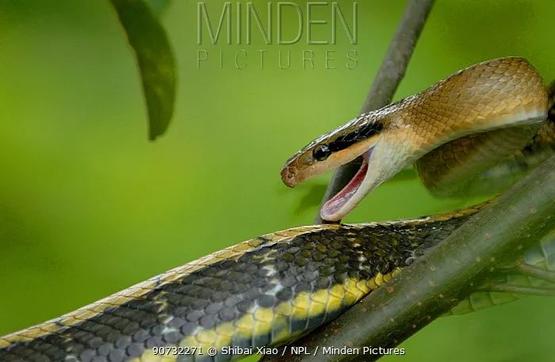

黑眉锦蛇虽然不常出现于水边,但栖于其他诸多环境,在高海拔山区、平原、沿海低地甚至溶洞中均有分布。它们于白天活动,摄食范围十分广泛,啮齿类、鸟类、鸟卵、蛙类均在食谱当中,而生活在溶洞的亚种则主要以蝙蝠为食。在发现猎物后,它们首先会将躯体前段弯曲呈“S”形,随后迅速出击,用身体将猎物像拧麻花似的紧紧缠起,猎物通常会因缠绕引起的循环衰竭或脊髓损伤而亡。

“抓到了!” 图片:Phil Chapman / naturepl.com

定名风波

话说,把“黄颔蛇”这一古籍中的名字安在黑眉锦蛇的头上,可还是经历过一段波折的。

“黄颔蛇”一名的文字记录最早可追溯至西晋何曾所著的饮食著作《食疏》。到了明代,李时珍在《本草纲目》中将其记述为:“黄颔,黄黑相间,喉下色黄,大者近丈。皆不甚毒、丐儿多养为戏弄,死即食之。”

清末徐珂的《清稗类钞·动物类下》对黄颔蛇外形与习性的描述更为详细,“黄颔蛇,色青绿,长者至六尺余,背有黑线四条。其行迟缓,无毒,常入人家捕鼠食之。” 可见黄颔蛇应是一种下巴呈黄色,体色黄黑相间或呈青绿色的大型无毒蛇。

黑眉锦蛇。图片:Shibai Xiao / NPL / Minden Pictures

到了建国初期,国家支持生物科学发展与知识普及,不少书籍和教学挂图都将黄颔蛇作为具有代表性的无毒蛇类予以介绍,但依旧没有统一规范“黄颔蛇”究竟是哪种蛇的俗名。

就这一问题,中外诸多学者提出了自己的观点,候选选手包括紫灰蛇(Oreocryptophis porphyraceus)、三索颌腔蛇( Coelognathus radiata)、红纹滞卵蛇(Elaphe rufodorsata)、滑鼠蛇(Ptyas mucosa)以及黑眉锦蛇等。也有学者认为黄颔蛇并非单指某一种蛇,可视为游蛇科蛇类的通用名。时至今日,台湾地区仍将黄颔蛇作为“Colubridae”的标准译名沿用。

“兄弟,你也想要当黄颔蛇嘛?” A:三索颌腔蛇; B:红纹滞卵蛇; C:紫灰蛇; D:滑鼠蛇。 图片:steve kharmawphlang / Flickr; 文介; Bambusnattern.info; AshLin / Wikimedia Commons

为规范这种“一名多指”的乱象,有学者刊文论证黄颔蛇的具体指代对象——黑眉锦蛇的形态特征、生活习性与古籍所述最为近似,至此有关“黄颔蛇”这一古籍名的指代问题才得以统一。

不伤害,即是保护第一步

但千百年来,凡提及“黄颔”之处,多与药、食相关,持续多年被捕捉、利用加上栖息地丧失,致使黑眉锦蛇野外数量持续下滑。2016年公布的《中国脊椎动物红色名录》中,曾是中国最常见蛇类之一的黑眉锦蛇却被评估为濒危(EN)等级。

把最常见的物种逼到濒危,是人类令人羞耻的“成就”,我希望读到这篇文章的各位读者,无论你是与我一样的爱蛇之人,又或是恐蛇一族,能做到不伤害,就是向保护迈出的第一步。

作者在西藏东南部见到的黑眉锦蛇,拍照后即放生。(请忽略iPad保护套……) 图片:文介

灵魂画手大赛第十二弹

“一起来画蛋”

2019第一次灵魂画手大赛

距离结束仅剩60小时

还没有交上灵魂魂画的画手们

拖延症

赶紧来开脑洞,交上你的大作!

这次的主题是画蛋~

请尽情发挥想象

画出你心目中的蛋

蛋的形态不限~

请在1月10日12:00之前

扫下方二维码上传你的作品吧

如果担心画好蛋之后找不到该二维码

也可以向后台回复

#画蛋# 或 #参赛# 参加活动哟

决赛日期定在1月11日零点,届时日历娘将会放出TOP10的作品,冠军作品依然由大家投票决定!欢迎来围观!

排名前十的画手们有机会获得果壳商店的“十全十美喵红包”、“猪事顺利红包”及新上架的帆布袋哟!

有没有心动~

快拿起画笔来玩吧!

什么?不会画画?没关系!

日历娘的另一个小活动

正在等你哦~

日历晒单

plus

新年小目标

征集活动

新的一年怎么能没个小目标呢!

来向日历娘定下你的新年小目标吧,

有机会获得日历娘送上的新年大礼哦

Step 1

写下你的新年小目标

Step 2

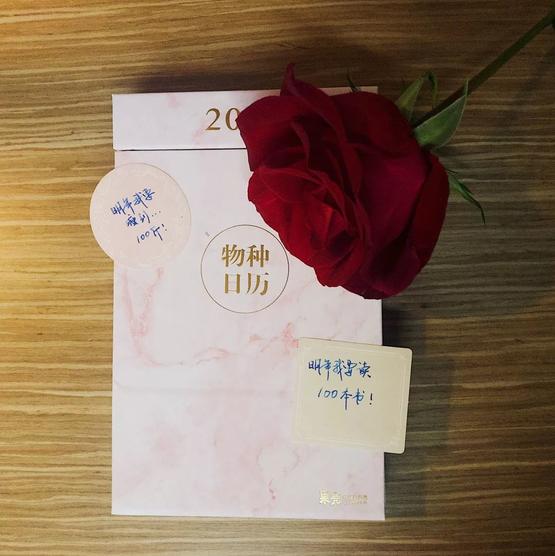

让它和你的《物种日历》2019合影!

Step 3

扫下方二维码填表

把你的“军令状”交给日历娘

如果你怕找不到晒单报名表,

还可以向后台回复#晒单#

参加活动哦

日历娘会从参与活动的小伙伴中随机抽3位送上新年礼物——果壳商店100元无限制代金券,可用于购买店内任意商品。

此外,日历娘也会挑选一些照片&新年目标,在1月9日零点分享给大家,欢迎围观~

☟如果你不知道怎么拍,来看几个示例吧☟

手写的新年目标&《物种日历》2019的合照

如果你不想手写,也可以这样☟

快来参加吧!日历娘在这里等你哦~

本文来自果壳,欢迎转发

如需转载请联系GuokrPac@guokr.com