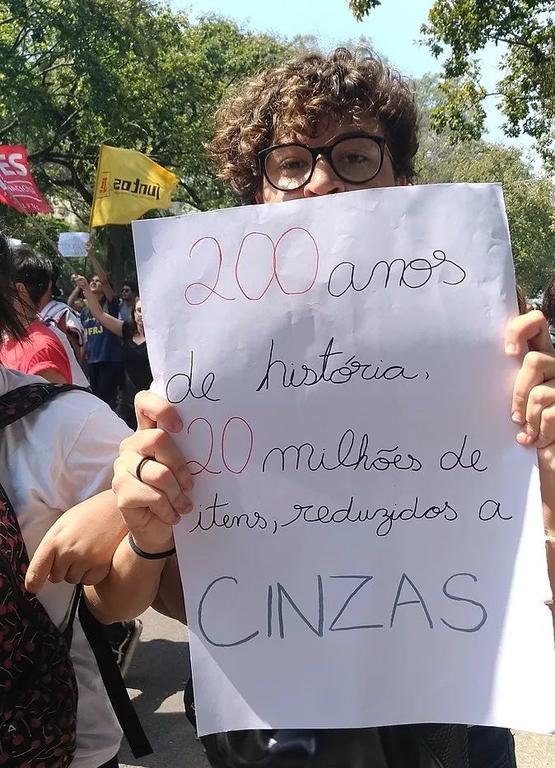

巴西的一场大火牵动了无数科学工作者和博物爱好者的心——这场上周日夜里燃起的大火,烧光了巴西国家历史博物馆主馆的几乎全部馆藏,两千万藏品付之一炬,包括大量模式标本。

这里曾经是南美洲最大的昆虫标本收藏馆,现在只剩下一片废墟。许多悲痛的研究者说,这次灾难让他们想到了亚历山大图书馆——这座建于公元前3世纪、曾是全世界最大的图书馆,先后毁于两场大火。

火灾后的巴西国家历史博物馆。图片:东方IC

除了展示,博物馆可以做什么

博物馆不仅是展出藏品的机构,更是学术收藏和研究的重地。

博物馆面向公众开放的只是冰山一角,拥有巨量藏品的后台才是真正的宝库。历史悠久的博物馆,仓库里是几百年来一代代科学家前赴后继积累起来的海量馆藏和研究资料。

美国国家自然历史博物馆的无脊椎动物标本仓库一角。图片:深山虫吟

人们往往觉得发现新物种的人都是野外探险家,其实不然。事实上很多新物种就诞生在博物馆的老标本堆里。

不过,科学家究其一生能够研究完的标本是有限的,博物馆仓库里就堆积着大量没来得及研究的珍贵标本。尤其在这个物种飞速灭绝的时代,很多未知物种于这颗星球上存在过的痕迹,可能就只留存在某个博物馆仓库里;加上过去的研究受技术手段所限,常常将多个物种划分成一种,因此造成“隐种”存在。当现在的研究者运用最先进的技术重新研究老标本时,每次往往都会有不一样的发现。

这些鹪鹩[jiāo liáo]标本过去被鉴定成同一物种,而新的研究将它们一分为二。图片:深山虫吟

在所有生物标本里,最珍贵、最无可替代的就是模式标本了,这也是巴西国家历史博物馆损失最惨重的一方面。

什么是模式标本

关于模式标本,一切得从我们几个世纪以来建立的物种命名和研究方法体系说起。

当科学家发现一个新物种时,一个或数个最典型的标本个体会被选为模式标本,成为学名的客观载体,即“载名模式”。事后如果发现它们其实不止是一个种(比如前面那批鹪鹩),那模式标本的物种依然不变,与它不同的则会得到新的学名,并建立新的模式标本。

研究者描述新物种时使用的那一个模式标本叫做正模,是最重要、最不可替代的;如果有多个模式标本,其中一个会被选为正模,其余的是副模。与正模不同,副模不是载名模式,不如正模重要。

某种靴蛱蝶(Agrias phalcidon phalcidon)的正模标本,一般正模标本会有一个标着“Type”的红标签,副模则是黄标签。图片:Notafly / wikmedia

除此之外还有一些特殊的标本,比如配模(和正模一同用于新种描述的异性标本)、群模(发表新种时未使用单一标本而是一系列标本,常发生在模式标本规范建立之前)等等。

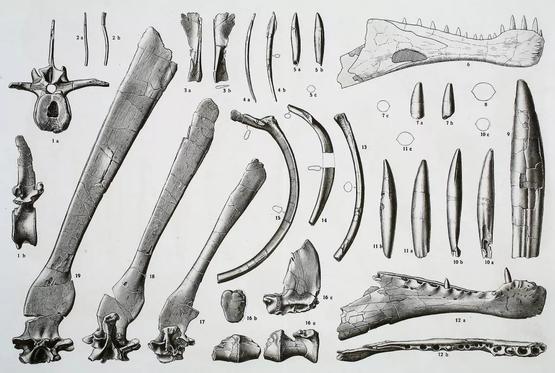

在很多时候,新发现的物种如此罕见,以至于只有一个标本——这种情况在古生物化石上尤其多见——那么这个标本也就理所当然地成为正模,哪怕它并不完整。

不完整的沃克氏副栉龙(Parasaurolophus walkeri)模式标本。图片:missbossy / wikmedia

模式标本的重要性是难以替代的,它们是学名的载体,是“毫无疑问是这个物种”的标本,该物种的鉴定特征都要以模式标本为准。

如果要发表新物种,也要先把这个类群已知种的正模标本查看一遍,保证新种确实没有被描述过。有些作风不严谨的研究者没有检查正模就发表新种,给学术界带来过不少混乱和错误。

模式标本是博物馆生物类藏品里最重要的财富,享受最好的保存条件,只对特定人员开放,一般不会外借。如果有人要做某个类群的分类研究或修订,往往就得去查看模式标本,哪怕这意味着飞跃重洋。保存了大量珍贵模式标本的知名博物馆,比如伦敦自然历史博物馆和美国国家自然历史博物馆,每年都会迎来许许多多查看模式标本的科研人员。

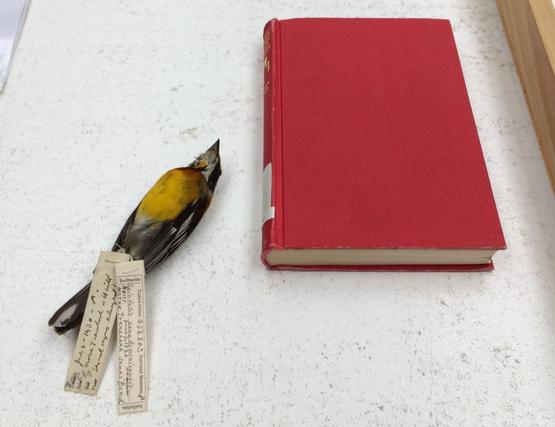

詹姆斯•邦德(James Bond,007主角名来源)采集的标本和他的学术著作《西印度群岛的鸟类》。图片:深山虫吟

难以挽回的损失

如果人们发现一个新标本A和已知近似种的标本B有所不同,那它会是个新物种吗?或者,标本A才是这个物种真正的样子,而标本B是错误鉴定(这在老标本上尤其常见),甚至B才是隐藏的新种?以前在检查了模式标本后,这个问题就能迎刃而解。但现在,困难就大大增加了。

大量模式标本化为灰烬,这对于研究生物分类的学者来说无疑是一场灾难。

巴西特有的褐绒毛蛛猴(Brachyteles arachnoides)。图片:巴西国家历史博物馆

所以,我们就真的失去这些物种的一切知识和鉴定它们的能力了吗?

还是有一些补救方法的。

研究者们需要认真严谨地回顾文字记录,从尚存的同物种标本里选出一个新模。选定新模是个非常严格和麻烦的过程,这次火灾给学术界留下的烂摊子,不知道多久才能收拾完。

对于研究透彻、标本存量大的常见物种来说,这一步还算好办。但是对于极为罕见、存世标本极少甚至只有一个的物种来说,损失就难以挽回了——那些标本尚未开始研究就遭到破坏,与之相关的知识也将永远消失在黑暗里。

火灾现场。图片:东方IC

这是被迫接受的第二次死亡

埃及棘龙(Spinosaurus aegyptiacus)是地球上漫步过的最大陆生食肉动物之一,是万众瞩目的明星,先前保存于慕尼黑的正模标本在二战中被摧毁。但埃及棘龙也是幸运的。研究者们前赴后继地为它寻找新的存在证明,它的标本在被毁前也有足够的关注度,这让画师为它留下了准确的画像。

然而这一次,埃及棘龙的近亲奥沙拉龙(Oxalaia sp.)的正模,很可能已经连同其他珍贵化石一起被大火吞噬了。悲剧的主人公还包括500万“被忽视的大多数”昆虫等节肢动物。

埃及棘龙正模标本的绘画。图片:Ernst Stromer / wikmedia

现在,巴西国家历史博物馆正寻求游客提供资料照片,以帮助他们开展重建工作。

可以肯定,仓库里的绝大部分标本,没有人为它们拍过照、画过图,甚至还没来得及被任何人研究。有些物种可能还没有被发现过,而它们野外族群的栖息地已经随着热带雨林一起被铲平,变成橡胶园、矿场或豪宅。它们存在过的证明已经和青烟一起消散,被迫接受第二次死亡。

这场灾难发生在巴西——这个生物多样性极高、雨林消失速度又极快的国家——毁灭了百年间积累的研究资料。这是全人类知识的浩劫。

“200年的历史,2000万件藏品,化为灰烬。”图片:Lu Brito / wikmedia

在这次大火后,人们或许会更加关注博物馆藏品的数字化。可是对于生物标本来说,数字化依旧无法替代实物。照片无法反映标本的所有细节,而很多博物馆标本,尤其是浩如烟海的无脊椎动物标本,是普通设备难以拍摄记录的,就算是昂贵的显微摄影设备,拍摄的照片也无法代替实物。

更何况是这个被当地政府抛弃,连消防装置都没钱修缮的博物馆。

数字化只是锦上添花,并不能拯救博物馆。真正能拯救这一切的,是政府和社会对看似没有直接利益产出的学术机构的扶持,是人类对知识的渴望和尊重。

本文是物种日历特约稿件,来自物种日历作者@深山虫吟。

你可能还想了解

物种日历

微信号:GuokrPac

当岁月凝结成文明

当我遇见你

有话想说?长按二维码关注我们,来留言吧

日历娘今日头像

火灾前的巴西国家历史博物馆

本文来自果壳网,欢迎转发,谢绝转载

如有需要请联系GuokrPac@guokr.com