虽然世界很大,看尽世间繁华的你,多多少少都会有机会在餐桌上邂逅这么一种鱼。它们有可能是以不同的料理方法呈现的,比如这样:

图片:Twitter/seesaa.net/yacgo.com

图片:Twitter/seesaa.net/yacgo.com

它们虽然为满足人类的口腹之欲做出了巨大贡献,但是却连张像样的、周正的照片都没有::>_<::,你看见它们的时候,它们永远只是露出歪歪扭扭的单个侧面,像这样:

图片来源见水印

图片来源见水印

因为它们乏善可陈的另一面实在是没有做好见人的准备:

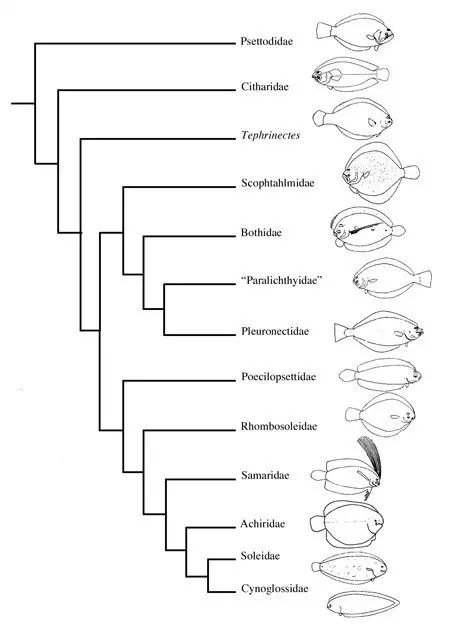

仔细看,你会发现它们的两只眼睛其实是长在同一侧的。所以,人们亲切地称它们为“比目鱼”。这个称呼其实是代表了13大类七八百种小动物。

别担心,我们并不打算展开物种大讨论,只是想提示大家注意,并不是所有比目鱼的双目都长在左侧,或者都长在右侧呦。请看:

图片:img01.vietnhat.tv

图片:img01.vietnhat.tv

所以,这并不是同一种鱼,而是长相接近轴对称的两种鱼喔。尾部明显且双目长在身体左侧的比目鱼通常称为“鲆”( 因身体扁平而得名),而对应的双目长在身体右侧的则通常称为“鲽”( 因身体如“葉”之薄而得名,貌似还是平的意思~)。所以前者通常只有头朝左证件照,而后者通常只有头朝右的证件照。除了眼睛方向上的差异,日本的鲆通常嘴巴比较大,牙齿锋利,扑食能力更强;相比之下,鲽就比较樱桃小口,喜欢藏匿在沙中伏击伏击猎物。

←鲽 | 鲆→

图片:違いはねっと

除了鲆和鲽以外,还有一大拨比目鱼尾部并不明显,其中双目长在身体左侧的称为舌鳎(日文称“舌平目”),双目长在身体右侧的称为鳎,均有食用。

图片:コトバンク

图片:コトバンク

如果你和我一样,对“比目鱼的眼睛为什么会跑到一边去”这件事还耿耿于怀,咱们就痛痛快快地把它挖清楚吧。

美好童年

其实,比目鱼刚出生的时候和别的鱼一样,眼睛也是萌哒哒地分别长在身体两侧的,万万没想到吧?

但是,在几周之后,它开始变态了(请不要笑,各位同学,“变态” metamorphosis是个很严肃的词~),然后就把自己毁得面目全非了。

图片:Biochemical Soul

图片:Biochemical Soul

悲剧现场

从上面这张图可以看出这场“悲剧”是怎么发生的。它游着游着身体就开始慢慢歪掉了,眼睛也开始向身体同一侧移动,向下一侧的皮肤渐渐变得惨白,而向上一侧则呈现出接近海底的颜色。最后,两只眼睛终于在身体同一侧胜利会师,整条鱼彻底以水平姿势卧在海底了。未来数十年,它都将以这样的模样度过了。

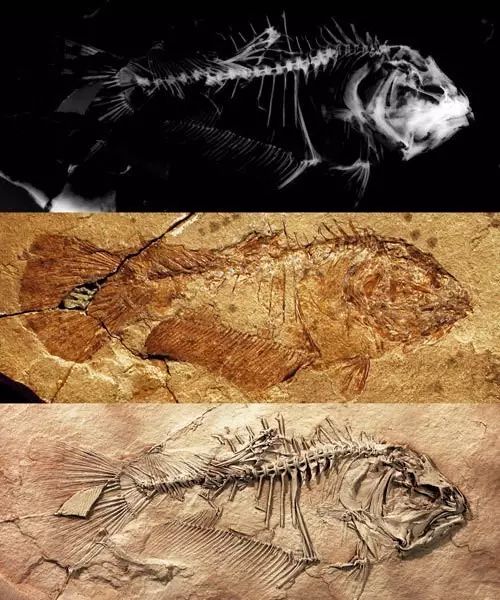

~惊魂未定人士专用的课间休息分界线~

达尔文和比目鱼

这种现象当年达尔文在年轻的时候也注意到了,称之“remarkable peculiarity”。而2008年比目鱼变态中间型的发现(牛津大学Matt Friedman),则证明了在进化过程中眼睛移位不是一蹴而就的突发变化,而是在漫长的时间中,逐步演化和自然选择的结果,从而佐证了达尔文的理论。

图片:elmdaily.ir

图片:elmdaily.ir

歪向哪里?

然后问题来了,为什么有的比目鱼眼睛跑到左边去了,有些比目鱼眼睛跑到右边去了呢?这显然不是一条比目鱼按自己的心情和兴趣爱好决定的。对于这个问题,科学家们发现了一件有趣的现象:有一种叫做星突江鲽(Platichthys stellatus)的比目鱼,在不同地区会出现眼睛向不同方向迁移的情况。在东亚和北亚地区(俄罗斯、日本、韩国),这种鱼97%以上都是双目长在身体左边的;而在北美,这种鱼有很大比重双目长在身体右边,其中在太平洋沿岸有30-50%的鱼双目在右边,而在阿拉斯加有25%(比目鱼界真是太太太凌乱了~~~)。

这件事至少说明了环境对于某些比目鱼双目向哪边偏移有着重大影响,然而对于各类比目鱼在历史进化中具体发生了什么决定眼睛偏移方向的重大事件,科学家们目前也只能茫然摊手~

为了避免成为令人发指的科学怪人,我还是就此打住这个话题,开始说说鲆和鲽吧~

鲆(ひらめ, hirame), 上文提到的双目长在身体左侧、尾部明显的鱼,是鲽形目牙鲆科的鱼类,日文也称平目、平鱼,中文也称牙鲆、左口鱼。其实,日本人在早期也是不分鲆和鲽的,把它们统称为“鲽”,所以鲆以前的名字是“大口鲽”,因为它的嘴真的挺大的喔。

图片来源见水印

图片来源见水印

冬季的鲆鱼因要为产卵季做准备,食欲旺盛,活跃度高,白色的鱼肉中略带浅琥珀色,肉质中脂肪含量升高,味道更加腴美,被称为“寒鲆”。

寒鲆手钓。图片:石川丸

鲆也是日本自古以来就备受推崇的高级白身鱼。不仅在日本各地有对鲆的不同叫法,在鲆的不同生长阶段也有不同的叫法(这种在不同生长期有不同叫法的鱼在日本被称为“出世鱼”,像鰤鱼、小肌也是出世鱼),于是就排列组合出N种名称:

鲆3-5年可以长到50厘米;更大的鲆可以达到身长1米,重达10公斤。鲆的价格也随体重水涨船高,以2-3公斤为上。一些寿司师傅会认为2公斤左右的鲆鱼大小适中,丰腴而少筋,并不会一味求大。

数寄屋桥次郎的鲆鱼寿司

既然是大家喜欢的鱼,养殖鲆鱼也是极为普遍的。当然,天然鲆和养殖鲆还是会有所不同的。肉质上来讲,天然鲆有更清新的白身鱼鲜味(旨味),而养殖鲆脂肪含量偏高,肉质更肥。外表来看,即使正面都是一样的光鲜,再看背面,(因养殖密度大相互摩擦,)养殖鱼的背面还挺像刷漆失败的现场:

图片:日経レストラン

图片:日経レストラン

鲽(かれい,karei),上文提到的双目长在身体右侧、尾部明显的鱼,是指鲽形目鲽科的鱼,也称右口鱼。在日本,活跃在餐桌上的鲽鱼有挺多种:真子鲽、石鲽、松皮鲽、星鲽、目板鲽、乌鲽、油鲽等等,其中既有一些比较大众化的品种,也有价格不菲的品种。如果单说“鲽”,指的是真子鲽。

星鲽(ほしがれい,hoshigarei)

星鲽,身长40厘米左右,鱼鳍和鱼身的斑纹是圆形的,所以也称圆斑星鲽。从江户时代起,星鲽就是江户前的代表性鱼类,现在在东京也非常有人气,是顶级寿司料,极受鱼市场和料理人的推崇,以2-3公斤大小的星鲽为上。在比目鱼类当中,星鲽的旨味、口感鲜明。星鲽的时令是春季到秋季。

真子鲽(まこがれい,makogarei)

真子鲽,身长50厘米左右,外貌特征是双目之间无鳞。分布在九州大分县到北海道南部之间,代表性产地包括北海道、日本东北,在关东的常磐和东京湾、关西的濑户内海捕获的真子鲽都备受珍视,大分县日出町的“城下鲽”是最著名的品种。因为分布甚广,真子鲽的时令在关西是夏季,而在关东则是秋冬,被称为“霜月鲽”。

大分县的城下鲽之所以备受推崇,是因为日出城附近海中有淡水涌出,海水与淡水混合,水中浮游生物极为丰富,2-3月藻类生长,4-5月藻虾繁生,鲽鱼吃得特别开心,完全没有注意到贪婪的人类已经对自己觊觎不已。4-6月间,城下鲽肉质变得肥厚,味道淡白清雅,又有独特风味,自然非普通鲽鱼可比。因此,自江户时代开始,城下鲽就是武士进献给将军的逸品。

城下鲽刺身。图片:tekizanso.com

小野二郎认为,相比东京人过分追捧的星鲽,真子鲽其实美味独蕴,应该给予更高的评价。真子鲽的鱼肉鲜度可以比星鲽保持得更久,鱼肉也更为紧实、爽脆,有种男性化的感觉。所以,来自常磐的真子鲽是数寄屋桥次郎寿司店夏季偏爱使用的白身鱼。但是由于认为真子鲽的缘侧肉有腥臭的味道,数寄屋桥次郎并不会提供这种鱼的缘侧肉寿司。

松皮鲽(まつかわがれい,matsukawagarei)

松皮鲽,也叫松川鲽,身长70厘米左右,因鱼鳞粗糙如松树皮而得名。鱼鳍上有黑色条状斑纹,所以也称条斑星鲽。松皮鲽的时令是冬季。松皮鲽产于若狭湾、茨城县以北海域,自古就是北海道、东北的高级比目鱼,在当地甚至比鲆更受推崇。

北海道幌泉郡襟裳町到函馆市南茅部的西太平洋海域捕获的松皮鲽,体型大、品质佳者被誉为“王鲽”,会打上专属标签。由于产量减少,现在市场上野生的松皮鲽已然可遇而不可求。

图片:カチサラ

图片:カチサラ

石鲽(いしがれい,ishigarei)

石鲽,身长60厘米左右,因身体表面有石状骨质板而得名,有人说这些石状物有臭味,总之料理前是要先用刀去除的。石鲽的时令是夏季。目前,茨城县、福岛县产的石鲽比较常见。虽然在产地算不上贵重鱼类,但在东京鱼市场却是夏季受到追捧的白身鱼之一。

大鲆(おひよう,ohyou)

咦,也许你也注意到了,作为一只叫作“鲆”的鱼,它居然有头朝右边的正面照。所以,大鲆,其实是一种鲽鱼,而非鲆鱼,这名字起的也是天马行空呀。另外一个特点就是:大鲆真的很大,差不多有2米多长。大鲆栖息在日本东北以北,时令是秋冬季节。以前多以冷冻流通,作为鱼松的原料,现在也有生鲜流通,作为寿司食材,鲜味比鲆要弱一些,价格也平易。

真的很大的大鲆。图片来源见水印

其他会出现在日本餐桌上的鲽鱼包括目板鲽、鲛鲽、赤鲽、婆鲽、柳虫鲽、乌鲽、油鲽等。其中乌鲽和油鲽价格较为低廉,多以冷冻流通,是回转寿司店的常客,有时候用来冒充高贵的牙鲆君。

回转寿司店的油鲽缘侧寿司

如果要用一个字来形容比目鱼的性情的话,应该就是“懒”吧。它们很少运动,这些天生的演员们大多数时间它们都躺在海底,把自己扮作一片沙地,或者一块礁石。

因为很少运动,比目鱼的肌肉也是由快肌纤维组成的。相比其他鱼类,比目鱼肌肉中的氨基酸浓度并不高,但含有甘氨酸、丙氨酸、缬氨酸、谷氨酸等提供鲜味和甘味的氨基酸,所以肉色洁白、味道清甜。而很多人津津乐道的比目鱼紧致、有弹性的口感,是由于肌肉中含有很高比例的胶原蛋白之故。

和鲷鱼类似,鲆与鲽的杀鱼方法上也讲究活杀、神経抜き处理。这种杀法可以让三磷酸腺苷(ATP)最大限度的保留,三磷酸腺苷稍后可以部分分解为肌苷酸(IMP),增加鱼肉的风味;另外,这种杀法也可以延迟尸僵的发生时间。

活杀与非活杀的鲆肉质颜色差异。

活杀与非活杀的鲆硬度和ATP水平变化差异

鲆和鲽都是外形十分扁平的鱼类,鱼肉的切分通常会采用五枚卸(五片切)的方式,即将鱼肉分成四片,和鱼骨并称五枚。

图片:魚料理と簡単レシピ

图片:魚料理と簡単レシピ

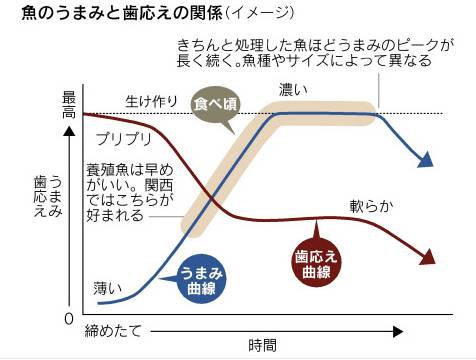

鱼奔向极乐世界之后,表面看起来是死鱼一条,但它的肉身之内其实经历了以下几个阶段:

所以,对于鲆和鲽来说,当以刺身的形式来料理时,有两个食用的时机。一、在死后不久,完全硬直(尸僵)阶段到来之前,用洗鱼(洗脍、洗い、あらい、arai)的做法,将鱼肉薄切之后用冷水冲洗,提升爽脆的口感,削弱部分脂肪感,搭配酢味噌、梅酱油、山葵酱油等调味,夏季食用十分清爽。北大路鲁山人在《春夏秋冬——料理王国》中就曾经提到了星鲽的洗鱼。二、在完全硬直阶段,当鱼自身的酵素发挥作用,ATP部分分解为肌苷酸,鱼的旨味进一步提升,再将其切片食用。

《春夏秋冬——料理王国》中提到了洗鱼

对于使用死亡多久的鱼来做刺身和寿司,也是料理人需要把握的一个关键环节。数寄屋桥次郎寿司店的做法是真子鲽要当晚用早上活杀的,而鲆鱼要当天中午用前一天活杀的,如果在最适当的时间没有将食材用尽,也不会再呈给客人了。在青空寿司,星鲽也是当天早上活杀,晚上呈上。小野二郎提到星鲽肉质鲜度不容易持久,那么在风味、口感和鲜度之间的那个平衡点其实是非常微妙,转瞬即逝的。

鱼肉口感与味道的变化关系

鲆和鲽刺身的切法多用斜切法,鱼片的厚度也与鱼肉的状态相关。比如,如果是死后不久的鱼,鱼肉弹性更强,会切得更薄;而放置时间稍长一点的鱼会切得偏厚些。同时,这也与厨师对食材的理解有关。

青空寿司的星鲽刺身

日本料理 晴山的鲆薄造

鲆的风味淡雅,很多时候会以昆布渍提升风味。而星鲽则常搭配盐和酸橘。

昆布渍鲆寿司。图片:すしログ 〜The Encyclopedia of Sushi

在日本,人们十分看重比目鱼的缘侧肉(鳍边肉、えんがわ、engawa),虽然在其他国家料理中,这块肉有时候是被丢弃的。这些鱼平时很少运动,运动的时候也并非是全身肌肉大幅度运动,而是主要靠鱼鳍附近的一排特殊肌肉呈波浪状起伏来推动鱼前行,这些肌肉就是缘侧肉。“缘侧”一词本来是建筑学用语,指环绕在日式房屋外围的走廊,充满想象力的日本渔夫于是就用这个词来指代比目鱼的鳍边肉。

缘侧肉从外形上来看也很好区分,可以看出鱼肉倾斜肌一道道鲜明的横向纹理,和比目鱼主要身体部分的鱼肉纹理迥然不同。作为一条不怎么动的鱼身上经常动的肌肉,缘侧肉也富含胶原蛋白,有嚼劲,风味十足。同时,缘侧肉的脂肪含量颇高。比目鱼主要身体部分的鱼肉脂肪含量只有1-2%左右,而缘侧肉可以达到15-30%(以鲆为例,夏季16%,冬季天然鱼20%,养殖鱼30%),尤其是一些北方的比目鱼,缘侧肉的肥美程度令人惊叹。

因为一条比目鱼身上的缘侧肉只有四条,所以显得尤为珍贵。如果去寿司店用餐时遇到美好的比目鱼,不妨像熟客那样,很老到地点两贯缘侧肉寿司喔~