你听过左宗棠鸡、蒙古牛和满洲花菜吗?在许多外国人心目中,它们可是经典的中国食物!恰逢过年,所长给大家看点不一样的年夜饭

左宗棠鸡,图:thesearchforgeneraltso.com

美式中餐可能是最出名的海外中餐了,即使没去过美国的国人,也很可能对中餐在美国的流行有所耳闻。很多美剧里主角一叫外卖,八成都是中餐。

sheldon他们就很喜欢叫中餐吃啊

任何一本全面介绍美国饮食的著作里,也一定不会缺少有关中餐的描述。美国饮食史的权威肯·阿尔巴拉(Ken Albala)教授在他的专著《三种世界料理》(Three World Cuisines)中,把中餐和意大利菜、墨西哥菜并列为对美国饮食影响最大的三种外国饮食传统。

蒙古牛,图:dishmaps.com

中餐在美国的历史可以追溯到十九世纪中叶。加州的淘金热和不久后的太平洋铁路建设引发了第一次中国人移民美国的热潮,仅在1850年代,就有超过四万中国人到达美国。这些第一批移民几乎都是从事体力劳动的男性,因此针对他们的外食产业很快就开始发展起来。根据现有的历史记录,最早的中餐馆是由加利福尼亚的中国移民在1850年左右开设的,而到了1859年,在当时只有数万人口的旧金山市就有了四十多家中餐馆。早期的移民多数来自广东省,粤菜对美式中餐的影响也因此最为明显。

许多中餐馆,特别是位于中国移民较少的地区的那些很快就开始为当地居民提供服务。美国国会在1882年通过的排华法案禁止了中国劳工的移民,却对饭店的经营者网开一面。到了1920年代,中餐馆已经遍布美国各地的大小城市。据一项2005年的统计,全美的中餐馆数量已经超过四万家,多达麦当劳门店数量的三倍。

满洲花菜,图:kadambam.wordpress.com

在一百多年的发展历程中,为适应美国顾客的需求和美国的物质条件,美式中餐在传统中餐的基础上发生了很大的变化。我们以一份典型的菜单为例,介绍一些美式中餐的常见菜肴。

位于佛罗里达High lands的TopChina餐馆菜单,图:ridgearearestaurants.com

首先来看菜单开头的小吃部分。为了迎合喜好油炸食品的美国顾客,这些小吃多数是油炸的,菜单上还出现了炸薯条、炸鸡翅和炸鱼等常见的美国食品。在比较“中国”的菜色中,值得一提的有春卷、“蟹角”(crab rangoon)和“宝宝盘”(pu-puplatter)。传统中餐的春卷有许多不同的形制,有些如闽南的润饼卷不需要油炸,而炸春卷通常体积较小,馅料的组成也比较单一,如豆沙馅、黄芽菜肉丝馅等。美式中餐的春卷则体型硕大,外皮较厚,馅料由多种蔬菜和肉类混合而成。蟹角是一道典型的混合风菜肴,由春卷皮包裹蟹肉、奶油芝士(cream cheese)和葱蒜混合的馅料油炸而成。宝宝盘起源于美国本土的夏威夷餐厅,是一道各种美式中餐小吃的大拼盘。

美式春卷 ,图:blogchef.net

蟹角,图:allrecipes.com

宝宝盘,中间的火炉可以用来加热食物。图:tripadvisor.com

接下来是汤、炒饭和捞面。美式中餐的许多汤品都使用大量的淀粉勾芡来模仿西餐汤品的浓厚口感,其中最典型的是蛋花汤(清汤加鸡蛋和淀粉)和酸辣汤(类似中式酸辣汤,但勾芡更浓,口味较淡)。美式中餐的炒饭一般会加入大量的酱油。美式捞面是将较粗的面条煮软后和配料一同炒制而成,和它的前身——广东捞面大相径庭。

美式蛋花汤。图:en.wikipedia.org

美式捞面。图:food.com

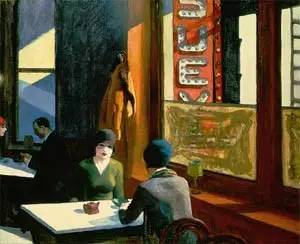

“杂碎”(chopsuey)是美式中餐的招牌菜。它是用切细的蔬菜和肉类一起炒制,再加上浓厚的盐味芡汁制成的。关于杂碎的起源有多种说法,有人说它是李鸿章1896年访美期间,随行厨师为不习惯西餐的他用下脚料烹制的一道菜,但事实上杂碎在这之前就已出现。也有人认为它来源于广东台山的一道地方菜肴。梁启超1903年访美时也品尝了杂碎,称其“烹饪殊劣,中国人从无就食者”。今天,杂碎已不像当时那么流行。

鸡杂碎。图:newsunnywok.com

以描绘都市场景著称的美国画家爱德华·霍普(Edward Hooper)的名作《杂碎》(1929)

接下来的猪肉、鸡肉、牛肉和海鲜部分看起来颇为壮观,但实际上这些菜色大同小异,几乎都是加上不同风味酱汁的炒蔬菜和肉类。例如,西兰花(在美国称为芥兰)、混合蔬菜(什菜)、鸡肉、牛肉、叉烧肉和虾就可以混搭出芥兰牛、什菜牛、芥兰鸡、什菜鸡、芥兰叉烧、什菜叉烧、芥兰虾、什菜虾这“八个菜”,它们除了配料之外几乎没有任何差异,都使用以酱油为基础的浓厚芡汁。稍微改变配方,还可以把“什菜牛”变成“鱼香牛”(加一些醋、蒜、辣椒),“湖南牛”(加一些豆瓣酱),“四川牛”(加一些辣椒酱),“沙茶牛”(加一些沙茶酱),“蒙古牛”(不勾芡,配料为洋葱和葱)等。为了降低成本,美式中餐在这些炒菜中多半使用洋葱、青椒、胡萝卜、西芹、西兰花、番茄等西方蔬菜。

芥兰牛。图:knorr.com

湖南鸡,当然,在湖南是找不到这道菜的。图:recipeshubs.com

美式中餐的其他招牌菜还有“芙蓉蛋”(egg foo young)和“左宗鸡”(GeneralTso’s chicken)。芙蓉蛋是一道受西式蛋饼(omelet)影响的菜肴,用加入各种食材的蛋煎成厚饼状,再浇上浓稠的酱汁制成。左宗鸡是湘菜名厨彭长贵创作的一道菜肴,原版是将干炸鸡块在酱油、醋、辣椒等混合成的酱汁中拌炒制成的。在美式中餐中,左宗鸡则使用裹粉炸的鸡块和甜味酱汁制作。

芙蓉蛋。图片来源:food.com

菜单最后的“幸运饼”(fortune cookies)是夹有一张印着一句模棱两可的“签语”或者说“箴言”的薄煎饼,它是美式中餐必备的餐后甜点。签语饼实际上是二十世纪初的日本移民在日本寺庙制作的一种用于占卜的“辻占煎餅”的基础上发明的,在出售给美式中餐厅后,迅速流行开来。或许,它投合了西方人心目中东方文明的神秘感。

签语饼和签语。在很多签语后面加上“in bed”会有意想不到的笑果。图:en.wikipedia.org

美式中餐的经营方式也值得一提。在美国,中餐和比萨是最流行的两种外卖方式,大部分美式中餐厅都兼营外卖。美式中餐外卖一般使用一种称为oyster pail,最初用来装牡蛎的纸盒盛装。许多美式中餐厅,特别是位于郊区的都采用自助方式,它们除了中餐以外,常常同时供应寿司等其他食物。

不同大小的oysterpails。图:daxiongmao.exblog.jp

出于东西方文化差异等种种原因,中餐在美国的发展并非一帆风顺的。所谓“中餐综合症”曾在上个世纪的美国掀起轩然大波:有些顾客在中餐馆用餐后出现了神经麻痹的症状,诊断的医生将其归咎为中餐使用的味精。虽然经过一番调查,最终发现味精的正常使用对人体并不会产生危害,但这次事件仍然对中餐产业造成了不小的冲击,有许多餐厅也因此打出“不使用味精”的旗号。另外,有关中餐的都市传说也层出不穷。因为美式中餐不同餐厅的口味几乎完全一致,导致了“中餐是在黑暗的地下工厂统一制作”的传言产生。与西餐不同,美式中餐中几乎没有大块的肉类,因而不少人臆测中餐馆使用狗肉、猫肉、马肉等来源可疑的肉品。不过,即便如此,大部分美国人在生活中还是离不开美式中餐的。

在居住着大量亚洲移民的南美国家秘鲁,中餐和中餐馆被称为“chifa”,从发音来推断,这个词可能源于中文的“吃饭”。秘鲁的中国移民史开始于十九世纪后期。最早的一批中餐馆在二十世纪初出现在秘鲁首都利马的唐人街,并很快在当地大受欢迎,特别受到上流社会人士的青睐。到了二十世纪后期,中餐已经传播到秘鲁各地和邻近的厄瓜多尔、玻利维亚等国。今天,仅在利马一地就有超过六千家“chifa”。中餐的一些食材和烹调方法已经融入传统的秘鲁烹饪当中,例如著名的秘鲁海鲜汤parihuela就离不开酱油。

饭面混炒,在秘鲁称为“机场”。图:libroderecetas.com

lomo saltado,加了炸薯条的番茄洋葱炒牛肉。图:forosperu.net

炸馄钝浇上糖醋酱汁制成的什锦云吞。图:paginasamarillas.com.pe

尽管印度菜在中国不太受待见,但令人惊异的是,中餐在印度却大受欢迎。在不久前的一项关于印度人饮食喜好的调查中,中餐仅仅排在印度菜之后名列第二。不仅在印度本土,甚至在欧美、非洲等地的海外印度人聚居区,也开设了不少印度中餐馆,很多经营印度菜的餐厅也会在菜单里加入几道印度中餐。

chili paneer(辣椒印度奶酪),大致可以理解成把家常豆腐中的豆腐换成奶酪。图:vahrehvah.com

目前居住在印度的中国移民数量并不大,仅有数千人。华人多数聚居在印度东部的加尔各答市,这里是印度最重要的港口城市,也是19世纪英属印度的首府。在英国统治时期,有许多主要来自广东梅州等地的客家人到加尔各答做苦力谋生,不久,在这里就形成了一个小规模的唐人街,并开始出现一批中餐馆。然而,1962年爆发的中印战争波及了加尔各答华人,大批华人被遣返或当作间谍关进监狱。很多中餐厨师因此被迫移居外地谋求生路,反而令中餐在印度各地迅速扩展开来,即有异国风味,又融合了印度饮食传统的印度中餐很快令印度人趋之若鹜。

Jalfrezi是一道受中餐影响(体现在将蔬菜和肉类一起烹制)的印度咖喱。图:keeprecipes.com

印度中餐最早出于客家人之手,但实际上和客家菜并没有多少关系。很多菜色实际上就是减少印度菜中香料的数量和种类,加上一些酱油等中国调料做成的。例如本文开头提到的“满洲花菜”(Gobi Manchurian)是将花菜切块裹上面糊炸过,然后在用葱、姜、蒜、辣椒、胡椒、醋、酱油、番茄酱混合的酱汁中拌炒而成,如果把醋、酱油替换成姜黄、孜然等香料,俨然就是一道咖喱。这道菜的主料也可以换成肉类,如鸡块、鱼块、虾等。印度中餐馆的菜单上同样少不了海外中餐常见的酸辣汤、炒饭、炒面等。

“客家炒面”,味道和中国炒面比较类似,不过很多印度人会加上番茄沙司吃。作者摄于美国纽约

深受许多中国吃货喜爱的日式拉面、日式煎饺和日式炒面在日本其实是被归类为“中华料理”的。众所周知,中国饮食对日本有着深远的影响,豆腐、酱油、面条等日本料理中不可或缺的元素都来自中国。不过,中餐全面传入日本还要等到明治维新以后的十九世纪末,其一是由于当时长期处于闭关锁国状态的中日两国终于对外开放,双方的官方和民间交往也日益活跃,其二是由于明治维新之后日本政府取消了长达千年的对肉食的禁令。

就连特级厨师小当家做的也都是中华料理呢!

根据目前的记录,东京的第一家中餐馆出现在1879年。不过,在十九世纪,中餐在日本的影响还相当有限,对于处在“文明开化”时代的日本,吸收包括饮食在内的西方文明的一切才是当务之急。直到二十世纪初,中餐在日本才真正兴起,这除了中餐本身的美味之外,也要归功于许多日本人的热心宣传。当时许多知名作家,如芥川龙之介、谷崎润一郎等都前往中国游历,并在游记中描绘了中国食物。日本学术界开始将目光投向中国饮食历史,并出版和翻译了《随园食单》等经典著作。NHK广播的料理节目中也开始介绍中餐的做法。到了二战以后,大量从中国遣返回国的退伍军人和侨民有很多利用在中国期间学会的技能开始经营中华料理店谋生。高速增长的日本经济也吸引了一批名厨东渡日本,开设了一批高级饭店。时至今日,“和洋中”已经形成了日本饮食的三足鼎立之势。

天津饭,即芙蓉蛋盖饭。其名称来源于天津小站米。图:kamada.co.jp

中华丼,即炒什锦菜盖饭。图:item.rakuten.co.jp

除了拉面等少数完全日本化的菜色之外,日本中餐和传统中餐的形式、内容比较接近。但除了一些标榜正宗的高级饭店以外,常见的日本中餐口味和传统中餐还是有所不同的。日本中餐的调味一般较淡(但也有例外,如煎饺主要用于配饭下酒,因此一般较咸),如日式的麻婆豆腐一般不加入花椒,辣味也很有限。日本人都知道北京、上海,因而不少店家都会打出“北京料理”“上海料理”的招牌,但做出来的菜却不见得和真正的北京、上海菜多么相似。

中华凉面。图:youtube.com

麻婆春雨其实就是川菜的蚂蚁上树(当然没那么辣)。日语中把粉丝称作春雨。图:item.rakuten.co.jp

据说有提升精力(?)功效的韭菜猪肝,起源于闽菜。图:iitokomituketa.seesaa.net

长崎的“卓袱料理”的历史则更为悠久。在江户时代,长崎是唯一对外开放(仅对中荷两国)的港口,当地政府专门开辟了一块“唐人屋敷”供中国商人居住,中餐也就很自然地传入了长崎。日本传统上使用分餐制,每人各用一个食案,因此对多人共用一个餐桌的中国习惯印象深刻,于是便用“餐桌”(日语称为“卓袱台”)来称呼这种外来的料理。经过数百年的发展,“卓袱料理”混合了日本、中国和西方饮食的元素,形成了独特的传统。除此之外,日本还有不少仅在某一地区流行的特色中餐菜色也值得一提。

角煮类似杭州菜中的东坡肉,流行于长崎和九州南部。图:ebarafoods.com

长崎什锦面,也有人按读音翻译为“强棒面”。这道菜在韩国也很流行,但口味变得较辣、甜。图:monnhatban.com

熊本太平燕是一种源于闽菜的冬粉汤。图:amanaimages.com

北海道芦别市的含多汤,由东北菜中的疙瘩汤演变而来。与东北疙瘩汤相比,制作时会加入鱼板、蒟蒻等日本食材,还会勾芡。图:degiuma.blog46.fc2.com

名古屋的“台湾拉面”源于台湾的担仔面。图:lohas.pixnet.net

中餐跟随中国移民的脚步走向海外,在世界上遍地开花,一直是中国文化走向世界的重要推力,也是许多人认识中国的重要,甚至是唯一窗口。尽管这些奇葩的“中餐”和“正宗”两字挨不上边,但在全球化的背景下,任何一种饮食传统都不可避免地发生着改变。海外中餐在新的时代能否结出新的果实呢?让我们拭目以待。

所长说

本文来自果壳网

未经许可,严禁转载

如有需要,请联系sns@guokr.com