蓝翔毕业,擅长喊麦,人称“土狗”

本文有虫的大特写

即使你没听过"蝼蛄"这个词,那么也总应该听过“蝲蝲蛄”(音)。“听蝲蝲蛄叫,就不种庄稼了?”这句反问式的谚语在中国广大农耕区流传甚广,引申来指那些因为潜在的风险而瞻前顾后、踌躇不行的人——当然,要注意是说“蝲蝲蛄”而非“蝲蛄”,后者指像小龙虾那样的淡水螯虾。

这句谚语的广泛传播,也从侧面表明人们对蝼蛄这类昆虫是如此熟悉,以及它们给农业生产带来的重大影响。

在潮湿土壤中钻行的东方蝼蛄,这是中国大部分地区最容易遇见的一种蝼蛄。摄于北京海淀。

蟋蟀的地下亲戚

蝼蛄,在一些地方被形象地称为“土狗”;而在英语中它们被称为“mole cricket”,鼹鼠蟋蟀,这个俗名显然来自于蝼蛄穴居的习性和略似鼹鼠的样貌:为了适应挖掘钻洞的生活,这些昆虫的前足高度特化,倒还真的颇似鼹鼠的前足;而为了减少钻行的阻力,蝼蛄的前半身也尖头尖脑的,像是鼹鼠——这也很好地为我们展示了一个跨类群趋同演化的例子。

蝼蛄如此的被人们熟悉,也不乏出现在古文典故之中。《荀子·劝学》中说“螣蛇无足而飞,梧鼠五技而穷”,这里的“梧鼠”,就被认为有可能是指蝼蛄。而“五技”则指“一飞不能过屋,二缘不能穷木,三没不能渡谷,四穴不能复身,五走不能绝人”,这也形象地描述了蝼蛄的各种行为——尽管前翅短小,但宽大的后翅的确可以支持蝼蛄进行短距离飞行。

蝼蛄属某种的雄性,可以看到这类穴居昆虫的标准形态结构。摄于云南绿春。

在分类学上,东方蝼蛄 Gryllotalpa orientalis所在的蝼蛄属隶属于繁盛的直翅目,这个包含了形形色色的蝗、蚱、蜢、蟋蟀、螽斯的类群,因为和人类生产生活息息相关,而备受瞩目。

蝼蛄归属于螽亚目,蟋蟀分支Gryllidea的蝼蛄总科Gryllotalpoidea,和蟋蟀总科Grylloidea构成姐妹群,也就是说蝼蛄是蟋蟀的近亲。

直翅目的几个主要类群。注意我们常说的蚱蜢、蝗虫,实际上分属三个不同的类群;蟋蟀和螽斯也并不是同义词。

蝼蛄科昆虫种类繁多,但各物种间外形都较为接近。它们有着较小稍尖的头,短而粗的触角,浑圆结实的前胸,短小的前翅和细长无分节的柔软尾须。

蝼蛄的前足为开掘足,而且不同于多数直翅目昆虫,蝼蛄的后足并非跳跃足。一般情况下,蝼蛄的成虫后翅宽大,和其他直翅目昆虫一样,停歇时扇形折叠成条状。不过也有很多蝼蛄后翅退化。

蝼蛄属的前足特化为开掘足,颇似鼹鼠的前足,这也是趋同演化的一个例子。图片:Donald Hobern / flickr

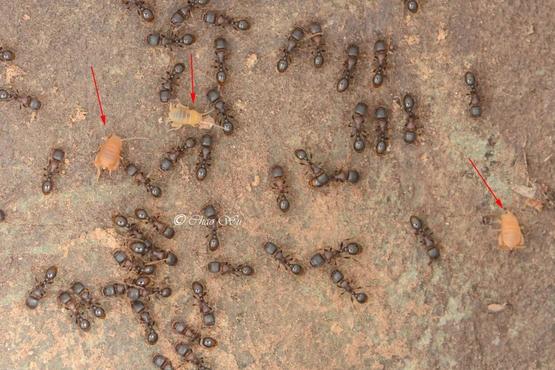

比较有趣的是,蝼蛄总科下除去蝼蛄科外的另一个科,是高度特化的蚁蟋科Myrmecophilidae。这类微小无翅的蟋蟀样昆虫客居在蚁巢之中,以窃取蚁卵和蚂蚁的食物为食。

蚁蟋属 Myrmecophilus某种昆虫(红色箭头所指)和它们的宿主蚂蚁。这些微小的蟋蟀样昆虫是蝼蛄的近亲。摄于北京海淀。

农田里的小喇叭

“立夏蝼蝈鸣”,蝼蛄作为农田环境中最常见,也是最与作物收成息息相关的昆虫之一,自古以来就引起了人们的注意。

尽管蝼蛄属在中国有记录的近10种,但在大多数农耕环境中,人们遇到的都是体型稍小一点的东方蝼蛄和明显大一些的单刺蝼蛄G. unispina。不过后者通常见于北方,而东方蝼蛄的模式产地则是亚洲的热带地区。这个种在亚洲东部分布十分广泛,在国内早年的文献中曾被误定为非洲蝼蛄G. africana。

单刺蝼蛄,体型显著大于东方蝼蛄,并且后足胫节距不超过2枚(红圈区域),而东方蝼蛄有距4~5枚。摄于北京房山。

和其他蝼蛄一样,东方蝼蛄掘穴而居,它们喜欢在河边潮湿的土地或经常灌溉的农田生活,在洞穴中啃咬植物根茎,当然也就会对农业种植造成危害。

作为螽亚目的一员,雄性的东方蝼蛄也可以通过前翅的摩擦来发出声音。它们会在洞口鸣叫,并利用洞口作为“喇叭”扩音,以让鸣声传播的更远。雄性东方蝼蛄发出持续不断的、单调的“嘟”音,来吸引在夜晚外出活动的雌性蝼蛄。

这个声音听起来乏味单调并不悦耳,甚至还有些悲凉,以至古人说:“凛凛岁云暮,蝼蛄夕鸣悲。凉风率已厉,游子寒无衣。”

由于雌性蝼蛄都是靠声音寻觅配偶,因而在一些农耕区还有利用雄性东方蝼蛄的鸣声录音诱捕雌性,来控制蝼蛄种群数量的防治方法,据说还算有效。它们的叫声非常容易识别,但因为居住在洞穴里,因此想寻声找到它们又并不容易。有兴趣的朋友可以在傍晚时寻声去试一试。

雄性欧洲蝼蛄的叫声。来源:Baudewijn Odé / xeno-canto.org

寻声而来的雌性东方蝼蛄会在洞穴中和雄性交配。和蟋蟀不同,雌性东方蝼蛄没有发达的针状产卵瓣,它们会把卵直接产在洞穴“卧室”的地表,并会对卵进行简单的照顾。

红圈为雌性蟋蟀的针状产卵瓣。图片:Ryan Hodnett / flickr

缺乏产卵器也使得区分蝼蛄的性别不如蟋蟀容易,需要检查前翅是否有发音区域,有则为雄性,没有就是雌性。

成灾的蝼蛄只是表象

等到秋季,东方蝼蛄的小若虫孵化,之后它们便各奔东西,掘穴为生。若虫在当年并不能发育为成虫,在寒冷的冬季到来时,东方蝼蛄会以若虫或成虫的形态蛰伏过冬,直到第二年春暖花开,再复苏活动。

尽管地下洞穴相对安全,但东方蝼蛄的生活也非高枕无忧。步甲科的屁步甲属昆虫,擅长追寻蝼蛄的洞穴并捕猎它们,戴胜也很喜欢在河岸边用长喙把松软泥土中的蝼蛄揪出来吃掉。另外,夜晚时东方蝼蛄的成虫常常会爬出洞穴,此时它们也是各类夜行性食虫动物热衷的目标。

某种屁步甲Pheropsophus sp. ,它们是非常高效的蝼蛄猎手。摄于北京顺义。

在人类活动干扰频繁的环境,尤其是农田环境中,大量发生的东方蝼蛄可能给农作物造成严重破坏,且因为穴居习性而难以被灭杀。由于蝼蛄对农作物造成的影响不容小觑,早年为了祈祷蝼蛄不至造成大范围危害,有些地区甚至会供奉蝼蛄为“仙姑”,并点香火祭祀来祈求丰收。

而在健康完整的自然系统中,由于诸多食虫动物的压制,东方蝼蛄并不会成灾危害。

还有什么

比显微镜下的世界,更让人着迷的吗

就像某种神奇的幻术

让一切毫不起眼的东西,变得精彩、细腻

比如下面这组照片:

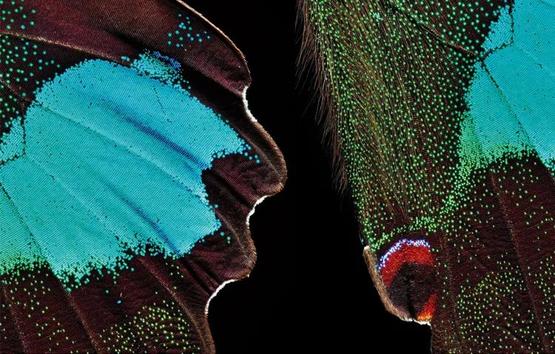

蝴蝶的翅膀竟然印着一幅地图

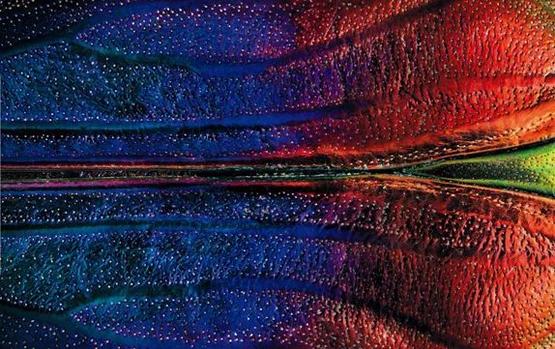

天牛被一层多彩的草原覆盖着

吉丁虫是天生的现代派艺术家

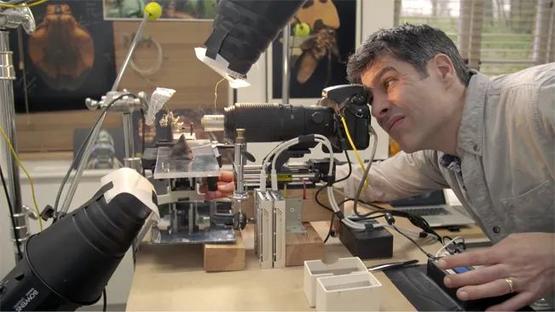

这些照片出自英国摄影艺术家列文·比斯之手,是通过一种特殊的显微摄影技术,才能拍出如此精细的昆虫写真。

这样一张照片,可不是按一下快门那么简单。

要先把昆虫标本分为30个区域,用显微镜头分别拍摄。每只标本会产生8000多张照片,3周时间才能完成一张写真。

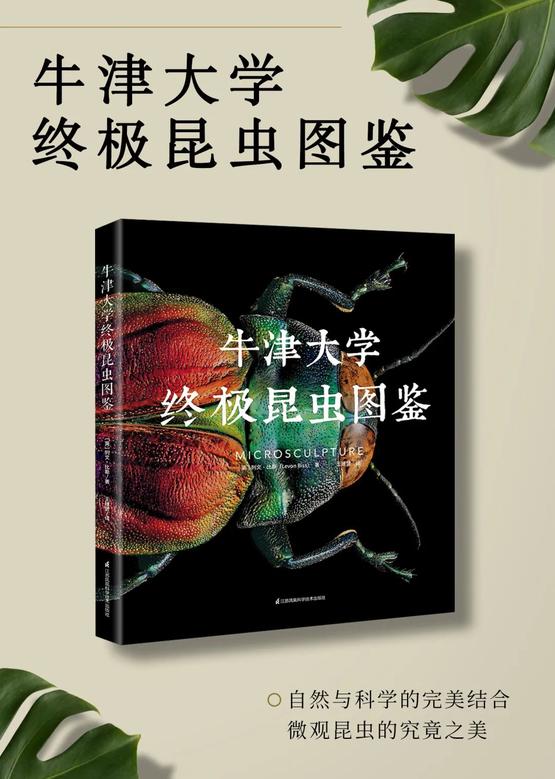

这些惊艳的写真收录在这本《牛津大学终极昆虫图鉴》中!

书中的标本都甄选自牛津大学自然史博物馆的馆藏,有些甚至历经了150多年的沧桑,下面这只蝽就是达尔文本人在1836年乘小猎犬号航行时采集的。

一口气看完书中所有昆虫写真,不但领略了那种令人惊异的美感,也能通过其中的解说探知昆虫外在背后的奥秘,也许这就是真正的见微知著了。

《牛津大学终极昆虫图鉴》

戳下图,6.9折带走

本文来自果壳,欢迎转发

如需转载请联系GuokrPac@guokr.com

戳原文,昆虫巨大化!