“我一想起过去伤心的事就浑身发抖。就喝酒抽烟,把酒瓶子砸碎了,往手上去割。这样子我会感觉得到了释放,很舒服。”——N11

近年来,在中小学的心理健康教育中,越来越多的老师和家长开始讨论一个沉重的话题:在青少年中普遍存在的“非自杀性自伤”(Nonsuicidal Self-Injury,简称NSSI)行为。

在公共舆论与教育宣传之间,“自伤”这个词往往伴随着“叛逆”“作秀”“厌世”“自杀倾向”等误解的标签。

大人们很难理解:为什么一个孩子会无缘无故地伤害自己?是为了吸引注意?是青春期的情绪宣泄?是冲动,还是真的求死?

科学研究告诉我们,青少年的自伤行为未必总是和自杀相关。它真实、普遍、沉默,却尖锐地存在于许多青少年的生活中。对他们而言,每一次划破皮肤的行为,都可能是无法言说的情绪风暴的一种出口,是在极度的心理痛苦中寻找缓解的一种方式。

我们理解得越少,误解与伤害可能就越多。

究竟什么是“非自杀性自伤”?它为什么会发生?我们又能做些什么?

自伤≠想死: NSSI、自杀与自我伤害的区别“自伤前我非常急躁,伤后情绪得以发泄,之后非常轻松,情绪一释放,就感受不到疼了。”—— N1

外部的伤口,其实是内心看不见的伤口的反应 | 即梦作图

先厘清几个极易混淆的概念:“非自杀性自伤”(NSSI)、自杀行为(suicidal behavior)与广义自我伤害(self-harm)。

首先,广义自我伤害是一个宽泛的集合,泛指一切有意伤害自己的行为,它包含了NSSI和自杀行为。两者的核心区别在于意图。

▪️ 自杀行为往往伴随着明确的死亡意图,包括吞药、跳楼、割腕等,实施者往往有着强烈的终结生命的意图。

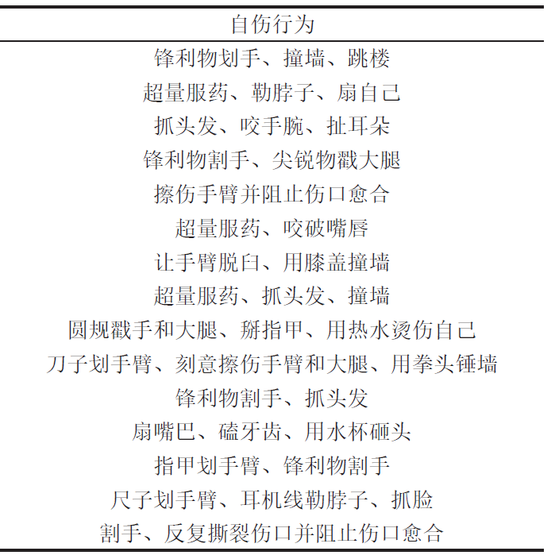

▪️ NSSI则没有明确的死亡意图,常常表现为划伤、烧伤、撞头、击打致伤等相对较轻但可能不断重复的自我伤害行为,而驱动这些行为的往往是沉重的情绪痛苦、寻求控制感或释放感。

NSSI有其特定的心理机制与功能性,不能简单地与自杀行为画等号。许多青少年在面对心理痛苦时选择自伤,并非真的希望结束生命,而是试图摆脱一种难以承受的情绪状态,或向外界传递“我需要帮助”的信号。

江西赣州第三人民医院收治的一些非自杀性自伤行为青少年 | 参考资料[15]

当我们将一个自伤行为草率地等同于“作死”或“威胁”,不仅可能加深青少年的羞耻感与自责,还会使他们更不愿意表达情绪、求助他人,甚至真正走向绝望——并非所有NSSI的人都会发展为自杀风险,但他们在未来出现自杀想法或尝试的风险确实也显著高于普通人群。

科学地识别NSSI,并给予恰当回应和帮助,是防止悲剧发生的重要起点。

“非自杀性自伤”现象有多普遍?“割皮肤之后有一种释放,很高兴,看见流血后有种赎罪的感觉。觉得有一点疼,但是疼的感觉很好。”——N6

自伤青少年的占比,可能会让人震惊 | 即梦作图

NSSI现象有多普遍?数据可能会让你感到震惊。

近两年的综述显示,NSSI在青少年中的总体平均流行率高达16%,其中女性报告的流行率高于男性(19.4% v. 12.9%)。

而来自亚洲的研究报告的流行率则显著高于其他洲,中国青少年中流行率高达24.7%。这就意味着,每10个中国孩子中,就可能有2–3人曾在某个阶段对自己造成过伤害。

NSSI往往不是一次性的行为,而有持续NSSI行为的青少年,未来出现抑郁、焦虑、自杀念头的风险也显著升高。所以,NSSI很可能是心理健康“失衡”的前哨信号——如果我们忽视了它,就可能错失了最佳的干预时机。

然而,青少年的自伤,大多是沉默并隐形的。

大多数青少年并不会主动展示他们的伤痕。研究表明,超过一半的自伤者从未向他人透露相关情况,他们通常选择隐蔽部位如大腿、腹部或上臂内侧,避免他人察觉。他们也可能在网络上通过文字、符号、图像或模糊语言分享自伤情绪,例如以含糊不清的表述暗示自己的伤害行为,但不直接公开自己的行为。

这些“象征性表达”既是避免外界干预的保护机制,也反映了青少年在缺乏情绪语言与支持时,试图通过其他方式呼唤理解与共鸣。

他们为什么选择用伤口说话?“我好多次跟自己的朋友倾诉,我朋友哈哈大笑,打断我,还说我太会装了,后面我就没继续说了。”—— M9

在不成熟的大脑结构之上,自伤行为本身也扮演着复杂的心理功能。 | 即梦作图

为什么一个痛苦到极限的孩子反而会选择“伤害自己”?

要理解这个看似矛盾的行为,首先要理解青少年那正在经历剧烈重塑的大脑。

我们常以“叛逆”“不听话”解释青少年的冲动行为,却忽视了大脑发育的科学事实。大量神经影像研究表明,前额叶皮层——掌管理性判断、冲动控制与情绪调节的大脑区域——是人类大脑中最后成熟的部分,往往要到20多岁才趋于稳定。与此同时,边缘系统(如杏仁核、伏隔核等情绪和奖赏中枢)在青春期迅速成熟,导致青少年对情绪刺激的反应更强烈,却缺乏足够的“刹车”系统来调节。

青少年的逻辑推理能力虽在15岁左右已接近成人,但社会心理能力——例如延迟满足、抗拒同伴压力、评估风险——仍在持续发展中。这就像在尚未熟练驾驶前,就启动了一辆拥有强力引擎的赛车。他们不是“不懂道理”,而是在大脑尚未完全成熟的阶段,更容易受到强烈情绪的驱使,做出冒险或非理性的行为。而当外界缺乏理解与回应时,NSSI便成为他们唯一“能控制”的表达方式。

在不成熟的大脑结构之上,自伤行为本身也扮演着复杂的心理功能。

每一个看似极端的行为,背后都藏着某种理性的动因。而要真正帮助这些青少年,就必须先从理解开始。哈佛大学心理学家马修·诺克(Matthew Nock)提出了一个广受认可的理论模型:NSSI是一种功能性行为——个体在情绪高度痛苦或表达受阻时,所做出的应对。

诺克用两个维度来解释NSSI的功能:一个维度是功能指向,包括内在功能(用于调节自我)和外在功能(调节人际关系/社会);另一个维度是强化类型,包括负强化(去除/减轻厌恶刺激)和正强化(获得/增加理想刺激)。

也就是说,青少年自伤时,要么是为了处理自己内心的风暴(内在功能),要么是为了影响和回应外部的世界(外在功能);要么是为了摆脱某种不想要的东西(比如巨大的痛苦),要么是为了得到某种想要的东西(比如片刻的安宁或他人的关注)。

自伤的这四种功能,也就对应着四种强化机制:

1)给自己“止痛”( 内在-负向强化):当内心的痛苦、焦虑、空虚、自我厌恶满溢时,用身体的疼痛来覆盖、压制或转移这种无法忍受的情绪。

2)给自己“提神”(内在-正向强化):在感觉麻木、解离时,通过自伤来获得“存在感”或“情绪刺激”,重新“感觉自己还活着”;

3)向外界“求救”(外在-正向强化):当语言的求助无效时,用自伤这个无法被忽视的信号,获得他人关注、支持或照顾;

4)让外界“暂停”( 外在-负向强化):通过自伤来避免或逃离冲突、压力或人际困境,比如暂时终止一场激烈的争吵,或逃避一项无法承受的任务。

身体的痛苦,远小于心理的痛苦 | 即梦作图

诺克还提出了六条走向自伤的心理路径。

了解这些路径,有助于我们区分不同动机的自伤行为,并更有针对性地进行干预。

1. 社会学习假说(Social Learning Hypothesis):他们“学会了” 这种方式大多数自伤者并非“天生”就会划伤自己,而是从他人那里“学来”的。这正是社会学习的力量:青少年大脑中的模仿机制活跃,社交媒体、影视作品、同伴言语中频繁出现的“自伤文化”会显著降低行为门槛。研究表明,网络暴露与NSSI之间存在显著相关,有些青少年甚至会在看到他人自伤“被在意”后,尝试模仿。

2. 自我惩罚假说(Self-Punishment Hypothesis):把别人对我的伤,转向自己在长期的辱骂、忽视、羞辱下,孩子可能逐渐学会了“自责”,并将其内化为“自我攻击”。研究发现,自我批评是童年创伤与NSSI之间的中介机制。他们往往习惯性地贬低自己,把伤害自己的行为视为“应得的惩罚”。这种动机下的自伤,常伴随强烈的羞耻感和内疚——不是为了“让人看见”,而是“我就该受罚”。有一位自伤的青少年这样说:“因为全世界都在伤害我,只要我在他们伤害我之前对自己下手,他们给我带来的伤害就不那么痛了。”

3. 社会信号假说(Social Signaling Hypothesis):我只是想被听见长时间被忽视的青少年会发现,只有在流血时,周围人才会认真对待自己。这是“高代价信号”机制:代价越大的行为,越容易引发回应。当说话被打断、情绪被否定时,他们可能会选择用“身体上的伤口”来表达“心里的声音”。有研究发现,一些青少年在自伤后,与父亲的关系出现了明显改善——这虽然不是健康的沟通方式,但确实是“唯一奏效”的那种。

4. 实用主义假说(Pragmatic Hypothesis):快速、隐蔽、立竿见影相比冥想、运动、社交求助等方式,自伤“成本低、效率高”:不依赖他人、不需要等待,甚至可以悄悄进行。这种特性让它在面对突如其来的情绪崩溃时,成为青少年“可立即使用”的应急方案。缺乏替代策略和难以求助他人,使得他们更容易依赖这种极端但熟悉的方式。

5. 痛觉镇敏/内啡肽假说(Pain Analgesia/Opiate Hypothesis):“不痛”反而更危险很多自伤者表示,在行为过程中并不感到“特别疼”,甚至有“松一口气”的感觉。一些生物学研究表明,部分自伤个体的内啡肽系统反应更强、疼痛阈值更高,这意味着身体可能通过内在机制为他们提供“情绪止痛”。自伤行为也可能将情绪痛苦“具体化”为可以控制的身体疼痛,带给他们一种“掌控感”。

6. 内隐认同假说(Implicit Identification Hypothesis):我,是个自伤者研究者使用内隐联想测试发现,自伤者在潜意识中对“自伤”与“自我”的关联更强。这说明,行为一旦重复,就会内化为“我是谁”的一部分。这种认同让行为更难中断:不是“我自伤”,而是“我就是自伤者”。要真正帮助他们改变,不能只是阻止行为,更要重建自我概念:“你并不等于这个伤口”。

自伤不是作秀,也不是装病。对很多青少年来说,它是情绪失控时唯一可用的“生存策略”,是在压抑、自责、孤独、愤怒和无力之中,为了寻找一点点“能被理解的希望”。

他们不是不想好好说话,而是早就说不动了。如果能被温柔地听见、看见、回应、理解,他们不会选择用伤口说话。

自伤干预有哪些有效的科学方法?“每当我跟其他人诉说后,总是得不到理解的时候,我是多么希望有个医生能来帮帮我。” ——M12

很多自伤青少年其实渴望得到正规的医疗帮助 | 即梦作图

越来越多的研究指出:自杀并不是一时冲动,也不仅仅是某种青春期的“过渡行为”。它是一个背后承载了情绪调节、人际沟通、自我认同等多重功能的行为信号。不是一句“想开点”,就能劝阻的。

在评估一位存在NSSI行为的青少年时,临床工作者通常会关注几个关键维度:行为的发生频率、使用的自伤方式、是否伴随自杀意图、是否存在痛感麻木、以及自伤后的情绪体验(如放松、后悔、解脱)。尽管 NSSI 的定义是不以“死亡”为目的的自我伤害,但研究者们一致认为,它是未来自杀行为与自杀死亡最强的预测因素之一。

这一点至关重要——因为NSSI的出现,不仅是个体行为的问题,更是一个信号,它意味着孩子所处的环境中,可能存在着严重未被看见和回应的心理压力,尤其是来自人际关系的长期挫败与失联。这些孩子并非不想好好生活,而是长久处于一种被误解、被忽视、无法表达、无法获得回应的状态中。如果这种生存困境长期无法改变,甚至在污名与孤立中持续加剧,而孩子们又始终没有学会其他更健康的情绪调节方法,也得不到来自家庭、学校和社会的支持,那么他们的行为就很可能在某个临界点进一步升级。

虽然,并非每一个自伤的孩子都会走向自杀,但如果我们停留在“发现问题”而不提供后续的理解与干预,只是匆匆贴上“心理异常”的标签,那无异于眼睁睁看着他们在痛苦和污名中沉溺。

幸运的是,近年来多种有效的干预方法已经陆续出现。它们的核心目标很一致:不是粗暴地“禁止”行为,而是帮助青少年找到更好的“替代方案”。

目前实证支持最强的几类干预方式包括:

1. 发展性团体心理治疗(Developmental Group Therapy)这是一种整合多种技术的团体干预形式,融合了认知行为疗法(CBT)、问题解决疗法(PST) 以及辩证行为疗法(DBT),旨在解决与人际关系、学校问题、同伴关系、抑郁、自伤、绝望感以及对未来的感受等相关的问题。每组约 8-12 位青少年,进行不超过 19 次的团体治疗。内容聚焦于:冲突管理与问题解决;情绪识别与调节;NSSI背后的动机澄清;真实而有界限的人际互动训练。这种治疗的核心价值在于团体互助。青少年在小组中逐渐意识到,“原来不是只有我”,这种情境本身就对羞耻和孤立感具有极强的缓冲作用。

2. 情绪调节个体治疗(Emotion Regulation Individual Therapy for Adolescents, ERITA)ERITA是一种为期12周的标准化个体治疗,源于接受与承诺疗法(ACT),强调“情绪可以承受,不必切开皮肤来解决”。核心技术包括:情绪识别与命名、与痛苦情绪共处而不是回避、学习替代性应对策略(如冷水刺激、情绪日志、冥想、身体活动)。ERITA要求至少一位家长参与青少年的治疗过程,帮助父母理解孩子的“情绪语言”。该治疗旨在通过改善情绪调节能力来减少自伤行为,重点关注情绪调节困难在自毁行为维持中的作用。

3. 自伤行为干预计划(Treatment for Self-Injurious Behaviors,T-SIB)T-SIB 是一项9周的个体化行为治疗,包括治疗前的动机增强策略、心理教育、功能性分析,以及问题解决、社交沟通、认知扭曲和痛苦耐受能力的技能训练,每个模块根据个体需求进行定制化调整。核心的技能培训包括问题解决、人际沟通、认知扭曲识别和痛苦耐受技能,它的特点在于结构清晰,目标具体,尤其适合正在经历NSSI行为高发期的青少年。通过结构化的课程,青少年会学到“冲动—行为—结果”之间的连结,逐步建立“我有别的办法”来替代切割冲动。

4. 减少自伤计划(Cutting Down Program, CDP)CDP是一项手册式的CBT短期干预,目标并不是“马上停止所有自伤”,而是帮助青少年逐步减少频率,同时建立稳定的替代行为。课程结构是模块化设计,包括8-12次一对一会谈,核心模块包括对自伤的认识与动机澄清、功能性分析、替代策略训练、巩固计划与复发预防。CDP同时也开发了在线版本,对回避就诊或资源不足地区的青少年非常重要。

5. 强化情境治疗(Intensive Contextual Treatment, ICT)这是一个为期3个月、结合个体治疗与家庭治疗的高强度门诊干预,特别适合伴随严重情绪波动或多重行为问题的青少年及其家庭,旨在减轻痛苦并提高功能适应能力。治疗目标包括:情绪调节频率提升、恢复学校与生活参与、制定具体的“复发预防计划”、重建家庭沟通系统(尤其是父母的理解与回应方式)。ICT注重个体与家庭的双重治疗,确保青少年在治疗过程中不仅得到个人情绪上的支持,也能获得家庭环境中的有效支持。

6. 治疗性评估(Therapeutic Assessment, TA)有些青少年可能尚未准备好接受长期治疗,或者在初诊时态度抗拒。这时,TA是一个桥梁式工具,它能够在一次结构化访谈中,帮助孩子意识到自伤行为背后的核心情绪冲突;激发改变的内在动机;明确下一步希望与目标。对初诊个案来说,这种方式有助于建立信任感与治疗动机,为后续治疗铺路。

无论采用哪种方法,上述干预手段的核心目标都不是简单粗暴的“让他们别再割了”,而是:1. 识别和理解“行为背后的功能性动机”;2. 创造一个可以安全说出痛苦的空间;3. 在关系系统(尤其是家庭)中修复信任与支持;4. 用技能替代自伤功能,如冷静技巧、表达训练、情绪记录、身体觉察等,让孩子们知道情绪可以被命名、被理解、更可以被调节。

目前的研究共识认为:情绪调节困难(emotion dysregulation)是 自伤的核心维持机制。当我们教会一个人识别情绪、命名情绪、接纳情绪,再通过冥想、冷静箱、运动、绘画、叙事、呼吸等方法学会调节情绪——他们才真正拥有了“不靠伤口也能活下去”的能力。

需要注意的是,在实际临床工作中,许多青少年并不是“只有自伤这一个问题”。他们可能同时伴随抑郁症、焦虑症、创伤后应激障碍(PTSD)或边缘型人格障碍(BPD)等心理健康问题。如果仅仅关注行为层面的干预,而忽视了这些潜在的心理障碍,那么即便短期内自伤减少,也容易在长期中反复发作或转换为其他问题。因此,对共病心理障碍的识别与治疗,应该与NSSI干预同步进行。医疗机构的专业评估、个体化治疗方案(如CBT/DBT/药物治疗等)将有助于提升整体干预效果,也能让青少年在更深层次上获得修复与成长。

别把他们推远——我们能做些什么?“我用刀划了自己的大腿后我感觉很无助,我想找人帮助我,我才拿给我妈看,想说一下自己的情况,她立马大吼大叫起来,表示难以理解,很奇怪,我就没继续跟她说了,最后还是自己默默地承受着这一切。” ——M12

“有一次我跟我爸说了我划手的事情,他立马生气起来,还骂骂咧咧地指责我,我就没有继续再说了,默默地躲起来哭。” ——M6

为自伤青少年遮雨,而不是成为他们生命里的风雨 | 即梦作图

NSSI并不等于“想死”,而往往是青少年在极端心理痛苦下的一种“求生”行为:它可逆、可理解、可干预。事实上,大多数青少年在成年后,随着心智成熟、压力调节能力增强,自伤行为会逐渐减少乃至终止。

但这并不意味着身边的大人可以袖手旁观——恰恰相反,家庭、学校和社会的回应,往往决定了孩子能否更早摆脱对自伤的依赖。

以下就是一些基于系统性研究与循证干预的、具体可行的陪伴方式。

01. 不要立刻责备,先接住他们的情绪当父母或老师发现孩子自伤时,第一反应常是震惊与愤怒——“你疯了吗?”“你怎么能做这种事?”这些反应可以理解,但会增加孩子们的羞耻和内疚感,加剧他们的情绪痛苦。

试着换一种方式说:“我看到这些伤口了,我知道你一定经历了很大的痛苦。”或“我现在可能有点慌张,但我不会怪你,我只是想知道你还好吗。”

这不是纵容,而是建立连接。青少年只有在“被看见”与“被理解”中,才会愿意展开对话。

02. 不要一味禁止,要提供替代方式“你答应我,不能再伤害自己了!”是很多家长脱口而出的话。但对一些孩子而言,自伤是唯一学会的“情绪急救舱”。如果只是封堵这个出口,而不给他新的调节方式,情绪的洪水依旧无处宣泄。

临床干预中,常采用“功能替代”策略。例如:用冰块按压手腕,替代割伤的痛觉;用红笔在皮肤上画线,模拟出血的感觉;冷水刺激、冥想、运动、日记写作,用其他方式来释放压抑;借助团体治疗或绘画疗法表达情绪。

这也不是“纵容”,而是重建“替代路径”的过程。就像戒烟时我们会找口香糖、尼古丁贴片等替代物,戒除自伤同样要给情绪找到替代的出口。

03. 不要独自硬扛,要尽早求助专业人士许多家庭试图“自己解决”,但自伤行为往往牵涉情绪调节、创伤史、冲动控制、人际冲突等多重机制,需要系统的专业干预。

越来越多研究表明:及早介入是降低自伤频率、避免自杀进展的重要保障。你可以咨询当地三甲医院心理科或青少年精神门诊;寻求学校心理老师的建议;查找城市内持证心理咨询师,避开非专业的“网红心理师”或伪科学。

但现在现实中,心理科和精神科仍然背负着沉重的社会污名。一些孩子可能会觉得:“去看心理医生,是不是说明我疯了?”甚至有些家长也会因为“面子”问题,而拒绝带孩子求助。

这种误解,其实本身就是问题的一部分。如果实在不愿意第一时间去医院,也可以考虑逐步建立“信任桥梁”:从学校的心理老师或心理社团开始接触;选择匿名的线上心理咨询平台作为起点(注意选择正规、持证平台);阅读有科学依据的心理科普书籍或文章,让自己对“心理求助”有更全面的了解。

读到这里的你,对自伤的基础知识都已经有了初步了解,如果你求助的对象对于自伤行为一问三不知,那就该换人了。

04. 陪伴不是监视;理解不是控制家长和教师常会“过度干预”来“管控风险”:禁止独处、全天陪同、剥夺手机、取消外出,甚至送进“惩戒学校”或“封闭训练营”。学校方面也可能简单粗暴地“叫家长”或“劝退”学生。

这些做法初衷是“保护”,但事实上,这只会加剧青少年的孤独与羞耻感,破坏家庭与学校之间的信任。

真正有效的陪伴,是让孩子知道——“你被理解了”。是愿意听他说,是一起去看心理专业人士,是在孩子情绪崩溃时说:“我不会放弃你,我们一起想办法。”

05.改变社会看待自伤的方式关于自伤,社会上仍充斥着误解与污名化标签:“就是想博关注罢了”“是心理变态吧”“都是青春期作秀”……

这些言论不仅模糊了问题的本质,也让正在经历痛苦的青少年陷入更深的羞耻与孤立之中。

一个真正有保护机制的社会,应该从多维度努力去打破这些偏见:

媒体报道应避免渲染细节、手法和伤口图像,以防诱发“社会学习效应”;

教育系统要开展教师培训与校园心理教育,让一线教师具备识别和应对NSSI的基本能力;

医疗与社区系统应提升专业心理服务的普及率与可及性,让求助成为一种日常而非“羞耻”的选择;

政府和专业机构应积极开发更多低门槛、公益性的干预工具——包括基于AI的心理教育课程、线上咨询平台或本地心理健康项目,确保哪怕是身处边远或经济困难地区的青少年,也能获得及时而温暖的帮助。

如果整个社会都能读懂自伤背后的求救信号,许多悲剧就不会发生。

所谓的“问题行为”,不过是一个孩子在表达他未被满足的需求。

愿每一个自伤的青少年,都能被温柔地看见,而不是被惊恐地责骂;

愿每一位大人,都有能力成为孩子生命中那个“接住他们”的人;

愿这个世界,能让伤痕累累的孩子感到,即使在最深的黑暗里,他也并非孤身一人。

如果你愿意,可以把这篇文章转给身边的老师、家长、青少年,甚至是教育决策者。

让我们用科学和理解,替代误解与否定。

疗愈,是在安全的关系中完成的。

对抗伤害的力量,会从“被理解”的那一刻开始生长。

后记:Loki的故事我养了一只奶牛猫Loki,它曾从小被遗弃在街头流浪。被我收养后,每当家中环境变化,或身体出现炎症,它就会开始反复舔咬四肢和肚皮,直到毛发脱落、皮肤溃烂。

在康复阶段的loki ,腹部毛发脱落,后腿有伤口 | 作者供图

我一度以为是皮肤病,直到在《猫内科学》里读到一个词:自发性自损性脱毛(psychogenic alopecia)——动物会因心理压力或身体疼痛而伤害自己。

原来,它是在用最笨拙的方式告诉我:“我不太好。”那些看似莫名的伤痕,背后可能是饮食过敏、水源污染、多猫家庭的关系紧张,我出差太久带来的分离焦虑,甚至是肠胃炎症的预警。

于是,我开始更认真地陪伴它,调整饮食、安抚情绪、带它就诊、用物理手段防止它继续舔伤。慢慢地,它的身体好转,也不再伤害自己。

那些无法言说的,最终会通过症状来表达。

孩子也是如此。当他们无法用语言表达痛苦时,只能在身体上刻下呼救的信号。我们能做的,不是责备或恐慌,而是像守护一只受惊的小兽那样,蹲下来,听他们的伤口说话,然后,陪他们慢慢好起来。

参考文献

[1]Nock, M. K. (2009). Why do people hurt themselves? The functions of NSSI. Clinical Psychology Review, 29(1), 1–9.

[2]Calvo, A., et al. (2022). Psychotherapeutic interventions specifically developed for adolescents engaging in nonsuicidal self-injury: A systematic review. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 16, 1–19.

[3]Wang, YJ., et al. (2022). Risk factors for non-suicidal self-injury (NSSI) in adolescents: A meta-analysis. eClinicalMedicine, 46: 101350

[4]Qu, D., et al. (2023). Non-suicidal self-injury in Chinese population: a scoping review of prevalence, method, risk factors and preventive interventions. The Lancet Regional Health - Western Pacific, 37: 100794

[5]Farkas, B.F., et al. (2024). The prevalence of self‑injury in adolescence: a systematic review and meta‑analysis. European Child & Adolescent Psychiatry, 33:3439–3458

[6]Masi, G., et al., (2023). Persistent Non-Suicidal Self-Injury and Suicidality in Referred Adolescents: A Longitudinal Study Exploring the Role of Cyclothymic Temperament. Brain Sci., 13(5), 755

[7]Whitlock, J., er al. (2006). Self-injurious behaviors in a college population. Pediatrics, 117(6), 1939-1948.

[8]Lewis, S. P., & Seko, Y. (2015). A double-edged sword: A review of the benefits and risks of online nonsuicidal self-injury activities. Journal of Clinical Psychology, 72(3), 249–262.

[9]Stiles, J., & Jernigan, T. L. (2010). The basics of brain development. Neuropsychology Review, 20(4), 327–348.

[10]Lenroot, R. K., & Giedd, J. N. (2006). Brain development in children and adolescents: Insights from anatomical magnetic resonance imaging. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 30(6), 718–729.

[11]Casey, B. J., Jones, R. M., & Hare, T. A. (2008). The adolescent brain. Annals of the New York Academy of Sciences, 1124(1), 111–126.

[12]Steinberg, L. (2008). A social neuroscience perspective on adolescent risk-taking. Developmental Review, 28(1), 78–106.

[13]Liu, R.T., et al., (2016). Non-suicidal self-injury and life stress: A systematic meta-analysis and theoretical elaboration. Clinical Psychology Review, 47:1–14

[14]Hilt, L. M., et al. (2008). Longitudinal study of nonsuicidal self-injury among adolescents: Rates, correlates, and functions. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 37(4), 825–833.

[15]余永玥,黄丽丽,曾奕.伴非自杀性自伤行为的青少年及其照护者心理体验的质性研究[J].上海医药,2024,45(12):15-19.DOI:CNKI:SUN:SYIY.0.2024-12-004.

[16]高月红,徐旭娟,陈芸,等.青少年抑郁症患者非自杀性自伤心理体验的质性研究[J].护理学杂志,2023,38(14):91-95.DOI:CNKI:SUN:HLXZ.0.2023-14-022.

[17]黎林富,张婧,蒋萌.伴非自杀性自伤青少年抑郁症患者自我表露需求的质性研究[J].心理月刊,2025,20(04):54-56.DOI:10.19738/j.cnki.psy.2025.04.017.

作者:李世佳

编辑:游识猷