2025 年 11 月 5 日,中国载人航天工程办公室发布通告:神舟二十号返回计划推迟。原因不是天气,也不是着陆场条件,而是飞船疑似遭遇了微小轨道碎片撞击。任务团队正在进行影响分析与舱体状态评估,以确保返回安全。

这是从2003年神舟五号开启中国载人航天时代以来,第一次有神舟飞船突然改变发射或者返回的计划。

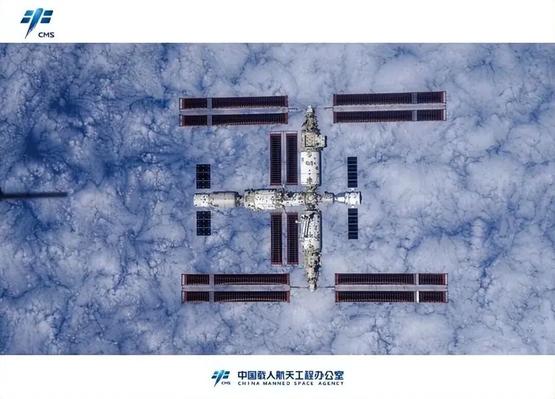

返回脱离空间站后神舟十六号飞船对天宫空间站进行了绕飞拍摄,可见空间站天和核心舱头尾分别与神舟十七号载人飞船和天舟货运飞船对接

疑似被撞的是已经在天宫靠泊了半年的神舟二十号飞船。如果经过评估飞船不能保障航天员安全返回,那也没什么紧张的。我们的神舟任务一直采用备份制,绝不一锤子买卖。刚刚发射的神舟二十一号和拖举它的长征2F火箭其实半年前就在酒泉卫星发射中心921塔架后面的三垂厂房里待命了。而现在,神舟二十二号和火箭也只需要几天时间就可以发射升空。到时候我们只需要让神舟二十飞船无人再入大气层,对接上空的神舟飞船,就可以带神舟二十乘组回家了。

921塔架后面的三垂厂房为什么是连体双胞胎,因为永远都有一个备份在时刻准备着

在漫长的航天史上,这不是第一艘被碎片影响的飞船,也不会是最后一艘。真正值得在意的是,这一事件再次明确了一个趋势:空间碎片已经从航天背景噪声,变成了影响任务进程的显性因素。

与其说这是一条新闻,不如说它是人类航天进入“常态化居留时代”后必然的一张注脚。

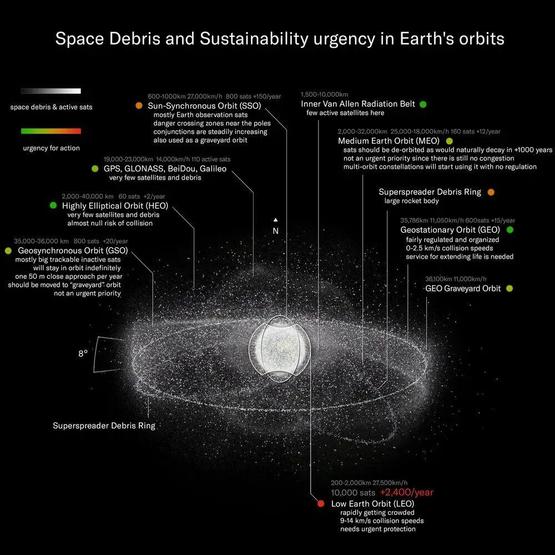

如果我们把 20 世纪的航天时代定义为“向太空迈出了第一步”,那么 21 世纪的今天,人类已经在地球周围形成了一个密集而活跃的近地轨道区域。卫星、火箭上面级、失效航天器、解体碎片、剥落涂层——它们共同构成了一个正在变得越来越复杂的环境。

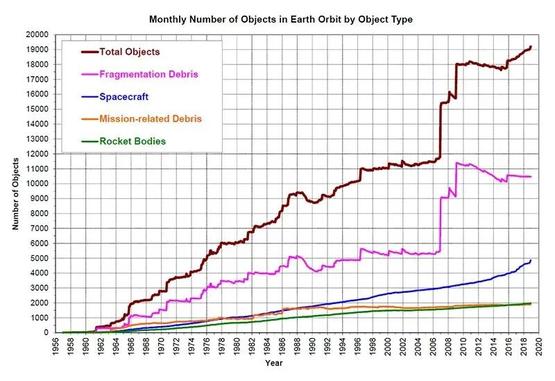

欧洲航天局 2024 年发布的《空间环境报告》显示:截至那一年,人类在轨可稳定跟踪的 ≥10 厘米物体约 3.5 万个,但真正影响风险的,是那一亿级数量的毫米级碎片——它们小得难以发现,却快得无法忽视。

轨道速度大约是每秒 7.6 公里。如果正好处在反向的轨道上,相对速度还要加倍。动能正比于速度的平方。平方正比,如此高速的物体能量高得超出我们的直觉。随便一个高空抛物,那速度不过每秒十几米。如果到轨道速度,能量将提升百万倍。

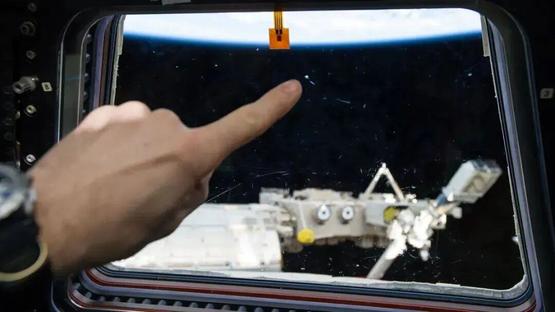

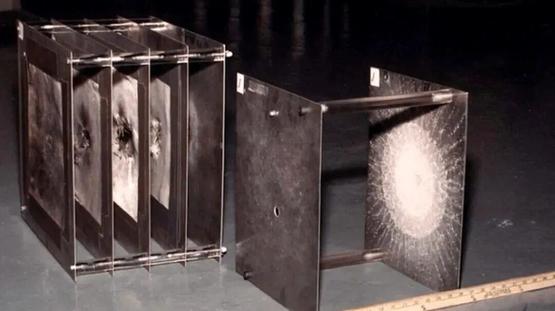

国际空间站舷窗上被砸出来的一个痕迹,肇事者可能只是一小片火箭脱落的油漆。

在这样的速度下,即便只是直径 1 毫米的金属颗粒,也足以带来几十焦耳的撞击能量,可以刺破薄膜、损伤外设和光学涂层。而1 厘米级碎片的质量往往达到克级,其撞击能量可达到数万焦耳,接近穿甲武器级别,足以撕开舱壁并危及生命支持系统。

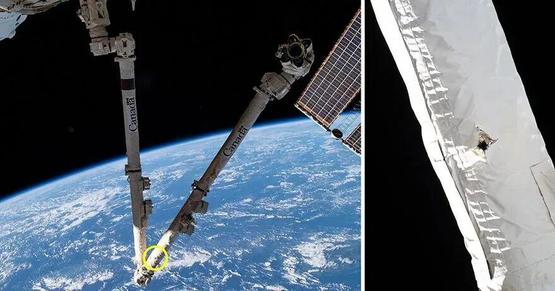

国际空间站机械臂2021年被什么东西撞了个洞

碎片的增长并不是线性的,而是“成批量增加”的。

图表里突然跃升的曲线,代表着一些太空垃圾暴增事件,往往是航天器互相碰撞,产生了更多的碎片所致。这些碰撞,有的是无心的意外,有些则是精准的有意为之。

这些事件共同指向同一个结果:大量碎片被投入了大气阻力极低的高度平台,寿命以十年、数十年甚至百年计。它们不会自己掉下去。它们在轨长期存在,并在每一次微小碰撞中制造更多碎片。

国际空间站已经有过多次因碎片威胁而让全体航天员进入“避险就位”状态的记录。最典型的两次:

2011 年 6 月 28 日,地面跟踪系统确认一块未被及时目录化的小碎片将近距离掠过。由于当时已经错过变轨窗口,六名航天员进入两艘联盟号飞船内待命,待危险确认解除后返回工作。

2021 年 11 月 15 日,俄罗斯反卫星试验击毁的“宇宙 1408卫星”碎片云穿越轨道平面,国际空间站七人分别进入龙飞船和联盟号,持续待命大约两小时。

我们的天宫空间站这两年也多次执行规避变轨、修补破损、加装防护层等操作。这些都不是“险情”,而是日常维护的一部分。

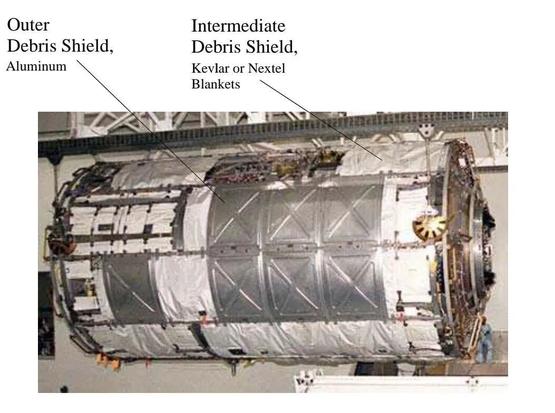

国际空间站舱段外银色的铝防护屏蔽和白色的凯夫拉防护屏蔽

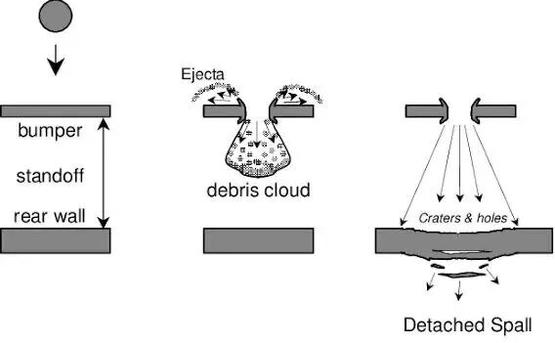

为了应对高速微粒撞击,航天器使用一种叫 Whipple Shield(惠普尔屏蔽) 的结构设计。它与现代坦克装甲的思路高度一致:不是靠“一块很厚的硬钢板”来抵御撞击,而是靠“复合装甲”来让能量逐级衰减。

铝硬壳外层先让碎片解体成微粒云;中间空隙让这个高速微粒云扩散、失速;柔韧的凯夫拉内层承受剩余动量,保护舱内结构。

而这一切不是为了应对战争,而是为了应对人类自己遗留下的轨道环境。

我们曾把宇宙当作纯净的、辽阔的、静默的远方。今天,我们不得不在这里加装装甲才能安全生活,这是极具象征意义的时代转折。

要防太空碎片威胁,首先就要去探测和跟踪它们。美国空间监视网络(space surveillance network SSN)是目前世界上能力最成熟的系统,能持续跟踪直径 ≥10 cm 的碎片。

SSN的AN/FPS-85空间监视雷达

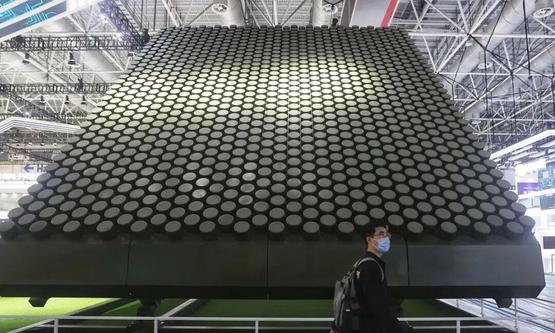

中国的空间态势感知能力在过去十年中快速建立,依靠相控阵雷达和光学望远镜阵列,对中国载人航天和在轨航天器提供规避预警。

珠海航展上中电科展出的大型相控阵雷达,可以进行类似的空间监测

俄罗斯仍保有苏联时代体系,但现代化程度较低。

或者换句话说,一个国家的空间监视能力,约等于它的反导能力。

但目前的核心限制在于毫米级碎片仍无法稳定跟踪,而这正是最容易损伤设备的区间。除了让航天器硬抗,其实还有很多可以做的。

第一,轨道钝化:会进入轨道的火箭末级或者卫星,在任务末期排掉燃料,避免爆炸产生大量碎片。

夜空中诡异的漩涡,往往是火箭末级在进行钝化

第二,低轨自卸:为卫星装阻力帆,让它在寿命结束后主动再入烧毁。

珠海航展上航天科技集团曾经展出过让低轨小卫星快速离轨的阻力帆

第三,主动清理:派“太空拖船”去抓走大型失效卫星,优先减少潜在大麻烦。

美剧里这搞笑的一幕其实有正面的现实意义

第四,激光清理:对大碎片用激光照射产生反推力使其坠落,对毫米级碎片可以直接将其汽化。

所有这些技术都已经在路上。真正的难点其实在另一边:规则。

轨道是共享空间,碎片是公共问题。

如果没有制度约束,无论谁多发一颗卫星,成本都是大家一起承担。人类现在讨论碎片治理,就像几十年前开始讨论碳排放。并不晚,但已经没有退路。回到神舟二十号这件事。

从 11 月 4 日的“按原计划返回”到 11 月 5 日的“推迟返回”,表面上是一个决定的改变,实际上是我国空间态势感知与载人任务风险管理能力的成熟表现:发现可疑 → 评估风险 → 立即优先安全 → 再决定窗口。这就是现代载人航天的底线。

所以,每一次延迟,每一次规避,每一片补丁,都不是退却,而是人类学习如何在太空持续生活的代价与进步。

这,就是这条消息背后真正值得被记录的历史意义。

作者:瘦驼

本文经授权转载自瘦驼科学午夜档(ID:shoutuokexuewuyedang),如需二次转载请联系原作者。欢迎转发到朋友圈。