本周一,第30届联合国气候大会(COP30)在巴西贝伦正式开幕。这是全球规模最大的国际会议之一,每年举办一次,目的是评估全球变暖并提出应对之道。

今年恰逢《巴黎协定》通过十周年,对《巴黎协定》的回顾也成了关注的热点之一。

气候峰会在巴西贝伦举行丨Foto Sergio Moraes/COP30

2015年,在法国巴黎举行的第21届联合国气候大会(COP21)上,近200个缔约方国家通过了《巴黎协定》。这份协议设定了雄心勃勃的“升温限制1.5°C目标”,是目前关于气候变化的最重要的国际间条约。

在周一的开幕会议上,《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书西蒙·斯蒂尔(Simon Stiell)肯定了《巴黎协定》所带来的进展:我们正在使全球排放曲线向下弯曲。但这些进展还远远不够,我们仍旧面临着危急的气候困境:全球升温已迫近1.5°C,各国对减排目标的执行参差不齐……

十年前人们对于气候治理的雄心,如今还剩下多少?

地球升温,人类急需《巴黎协定》人类历史上第一个具有法律约束力的气候条约是1997年通过的《京都议定书》。

《京都议定书》认为发达国家对温室气体排放负主要责任,因此主要规定了发达国家的减排目标。但一些发达国家拒绝承担责任,甚至阻碍气候资金等议题的进展,让相关的谈判与执行困难重重。人们期待一份新的气候决议,真正推动全球的气候治理——2015年在巴黎近郊举行的COP21,便被视为“拯救地球最后、最佳的机会”。

经历13天马拉松式的谈判,2015年12月12日,在COP21的最后一天,来自195个国家的代表共同通过了《巴黎协定》,这被视为全球气候治理的里程碑和转折点。

联合国气候变化框架公约执行秘书克里斯蒂安娜·菲格雷斯、联合国秘书长潘基文、法国外交部长兼巴黎联合国气候变化大会(COP21)主席洛朗·法比尤斯和法国总统弗朗索瓦·奥朗德在历史性气候变化巴黎协定通过后庆祝丨联合国

《巴黎协定》设立了目前全球范围内最重要的气候目标:将全球平均气温较工业化前水平的上升幅度控制在2°C之内,并努力限制在1.5°C以内。

这一目标来源于复杂的科学计算。当地球升温超过1.5°C时,许多地区将遭受更长时间的热浪,全球14%的人口每五年会经历至少一次极端高温;干旱和洪涝,农业生产将受到严重干扰,并引发经济危机;海平面上升,沿海地区和岛屿国家面临被淹没的风险;多达90%的珊瑚将会消失;40%的北极冻土将会消融;多个物种有灭绝的风险……如果升温超过2°C,后果将更加糟糕。

图说:珊瑚白化丨J. Roff / Wikimedia Commons

在责任分配上,《巴黎协定》强调“共同但有区别的责任”:发达国家率先减排;发展中国家得到资金与技术支持后,也要积极采取减排行动。协定还规定,从2020年开始,发达国家每年提供1000亿美元,协助发展中国家应对气候变化,并最迟在2035年前提出新的资金援助目标。

为了实现这些目标,《巴黎协定》将“国家自主贡献(NDC)”作为核心的运行机制——每五年,每个国家都要提交一份最新计划,说明各国即将采取的气候行动。另一个机制是“全球盘点”,同样以五年为周期,评估全球在应对气候变化上取得的进展。

十年之后,升温迫近1.5°C然而,从2015年开始,全球气温便进入“一路狂奔”的模式。

过去十年,不仅是自1850年有气温纪录以来最热的十年,更包揽了纪录上单一年份最热的前十名。同时,海洋暖化、海平面上升、冰川正以惊人的速度消融;热带气旋、干旱、洪涝等气候灾害导致许多人流离失所,这一人数在2024年达到过去十六年的新高。

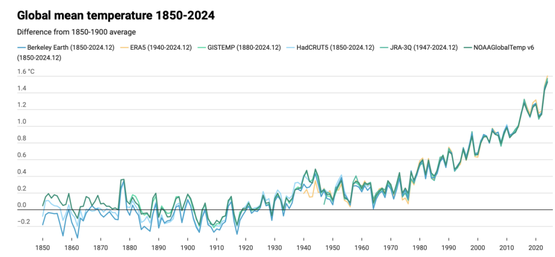

全球平均气温相较于工业化前平均水平(1850-1900)的上升幅度丨世界气象组织

到了2024年,全球平均气温再次打破历史纪录;而且根据世界气象组织的数据,平均气温比工业化前平均水平高出了1.55°C,首次超过了1.5°C。虽然这并不意味着《巴黎协定》的失败——“1.5°C界限”是较长时间尺度的气温目标,不以单一年份的气温波动为标准;但是,如果碳排放量居高不下,平均气温突破1.5°C离我们并不遥远。

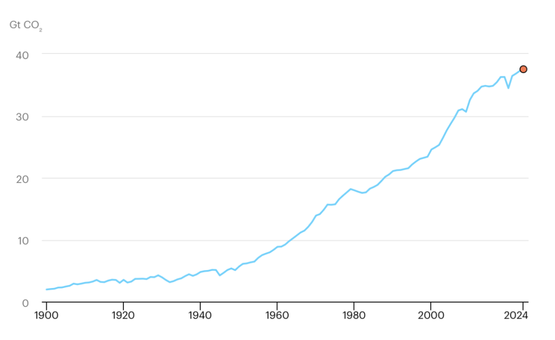

与持续升温相对应的,全球的碳排放量也持续升高。

2020年初,科学家估计,人类最多只能再排放5000亿吨CO2,这样实现1.5°C目标的概率还有50%;然而,根据今年的一项研究,人类的“碳预算”已经缩减至1300亿吨。虽然一些国家已经到达碳排放由增转降的拐点(即“碳达峰”),但在全球范围,碳排放量仍在逐年增长,仍旧在给地球加热。2024年,与能源相关的CO2排放量达到了378亿吨。

CO2排放量持续增长丨国际能源总署

不过,关于碳排放也有一些好消息:虽然排放总量仍在增长,但增长速度明显放缓。以2015年为节点,之前十年平均每年CO2排放量增长速率为18.4%,但2015-2024的增长速率降低至1.17%。

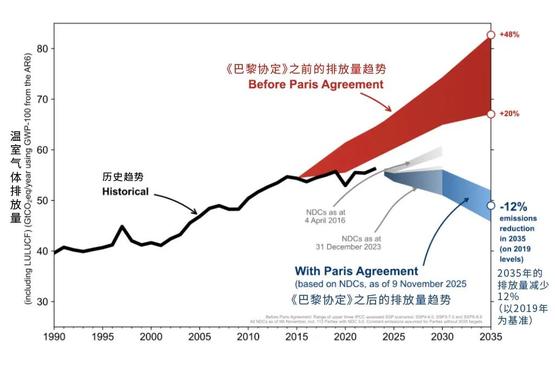

联合国本月10号发布了一份报告:截止到9号,共有113个缔约方提交了国家自主贡献;如果这些计划都能施行,到2035年,每年的全球温室气体排放量将比2019年减少12%。因此,西蒙·斯蒂尔在开幕致辞说:这是第一次我们正在让排放量曲线向下弯曲。

根据最新的报告,到2035年,全球排放量将比2019年下降12%;如果没有十年前签订的《巴黎协定》,排放量则可能将一路飙升|UNFCCC

他还提到了清洁能源的亮眼表现:如今,太阳能和风能在世界上90%的地区是成本最低的电力;今年,可再生能源超过了煤炭,成为世界第一大能源;对清洁能源的投资再创新高,是化石燃料的两倍。

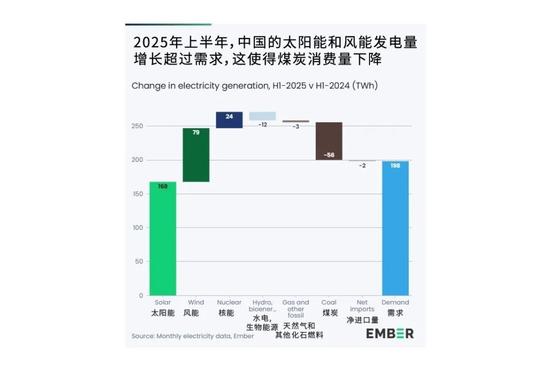

值得一提的是,我国的清洁能源处于世界领先地位,太阳能与风能发电的增长量超过了世界其他国家的总和。

2025年上半年,中国的太阳能和风能发电量增长超过需求,这使得煤炭消费量下降丨Ember

是全球合作,还是“搭便车”?今年,特朗普再次宣布美国退出《巴黎协定》,并在九月的一次国际会议中宣称全球变暖是有史以来的“最大骗局”,这些都遭到了科学界、环保组织等多方的强烈批评。全球合作在气候治理中至关重要,却又困难重重。

在气候治理上,往往容易出现“搭便车”的行为。温室气体会迅速混入整个对流层,因此如果一个国家采取减排措施、承担了减排的成本,收益却是各国都能共享的;反过来,如果一个国家维持高碳排放量,却不一定会成为气候问题的最大受害者。

《巴黎协定》是目前签署国最多的国际间条约之一,期望通过多个缔约方的全员行动,共同遏制全球变暖。但这套体系缺乏强制约束力,进展由各国自主推动,再依靠谈判进行施压,一些国家便可能缩小在减排等气候治理上的投入,这让全球气候充满未知和危机。

从好的方面来说,《巴黎协定》的签署,代表各国都承认气候问题的急迫性,认可全球合作的重要性。

一些缔约方还设定了更具雄心的减排目标。例如,欧盟在2019年发布了《欧洲绿色新政》,提出到2050年欧洲要在全球范围内率先实现气候中和。中国则提出了“3050目标”,即不晚于2030年实现碳达峰,不晚于2050年实现碳中和;在今年9月宣布的新一轮国家自主贡献中,还提出了“1+3+3”的定性与定量相结合的一揽子目标,争取到2035年,中国全经济范围温室气体净排放量比峰值下降7%-10%。

不过,各国对于NDC的执行情况,还有待时间进一步验证。

飓风“厄玛”(Irma)对英属维尔京群岛托尔托拉岛保姆礁上的建筑物造成破坏丨Russell Watkins / DFID

全球合作还是达成气候公正的重要途径。最缺乏应对气候变化能力的国家和地区,往往不是造成气候变化的主要责任方,因此富裕国家应向资源较少的国家提供气候融资。

关于气候融资的推进屡屡受挫。2022年,COP27终于正式确立了“损失和损害基金”,为遭受旱涝及其他气候灾害重创的脆弱国家提供资金援助。次年,基金正式启动,托管于世界银行,各国承诺提供近7亿美元作为启动资金,但这与《巴黎协定》所规定的1000亿美元相差甚远。

在COP30的开幕致辞中,西蒙·斯蒂尔提到,在发达国家的带领下,我们已经同意提供至少3000亿气候融资。不过,对于气候融资的具体进展和执行,势必还将成为COP30接下来的重要议题。

我们需要怎样的气候行动?正如西蒙·斯蒂尔所说,全球升温可能会暂时超过1.5°C ,但我们可以——也必须将升温控制在1.5°C 以下。《巴黎协定》的这十年,让我们看到了气候治理的困境,但同时也明确了全球合作、减少排放这些方向是正确的。面对着雄心与行动之间的巨大鸿沟,我们真正需要的,不仅仅是谈判桌上的承诺,更是落到实处的行动。

填补雄心与行动之间的鸿沟,需要一场全社会、多层级、深层次的变革风暴。

这几年,随着各国政府与环保组织的行动、媒体的关注,越来越多人开始了解和关注气候变化。根据联合国开发署2024年的一份调查,全球超过86%的人希望他们的国家抛开地缘政治纷争,共同应对气候变化;绝大多数受访者都支持采取更强有力的气候行动,72%的人支持快速淘汰化石燃料。这种自下而上的关注,将会成为气候行动中的重要力量。

如果说个人的关注和努力是涓涓细流,那么企业则可以直接推动能源转型,并通过优化生产,推出创新产品,携手价值链上的企业共同减少碳排——承担起社会责任的企业,在气候行动中可以成为更直接、更有力的推动者,从多维度、多领域提供气候问题的解法。

作为化工源头企业领导者、创新者的巴斯夫,在气候行动中的努力就十分值得关注。这几年,巴斯夫在全球范围推进了多个可再生能源项目。化工行业的产品生产过程需要消耗大量能源,巴斯夫正在推行用绿色能源代替传统的化石燃料,实现工艺流程电气化。

他们在荷兰、德国、比利时等地建设或购买了多座大型风电场,为欧洲的生产基地提供电力。巴斯夫在距离荷兰海岸18公里投资建设了Hollandse Kust Zuid风电场,已于2022年交付输入电网。这是世界上第一个完全商业化的风电场,139台风机屹立在海上,捕捉风,变成电,再输送到巴斯夫的生产线上。

Hollandse Kust Zuid风电场丨巴斯夫

在巴斯夫全球范围内的电力供应中,可再生能源供电占比从2018年的不足1%,已经迅速增长到2024年的26%,预计到2030年将达到60%。

巴斯夫和明阳共同开发的海上风电场2024年取得项目核准批复。该海上风电场位于广东省湛江市,其发电量将主要为巴斯夫湛江一体化基地提供可再生能源电力。

在气候变化的挑战下,企业不能再充当旁观者甚至阻力,应当彻底转变商业模式,向绿色低碳转型。金融界也需要停止对高碳项目的投资,将资金引导至可再生能源和气候解决方案。真正的创新应服务于地球的可持续发展,而非短期利润。

《巴黎协定》的第一个十年,蹒跚学步,跌跌撞撞。正如巴西总统卢拉在COP30所说的:我们正在往正确的方向前进,但却是以错误的速度。

下一个十年,我们要加快脚步了。

-果壳商业科技传播联合出品-