哈医大青年医生王浩被患者刺死之后,换来的不是人们对医生的关心与同情,反而有人立刻想到了“收红包”,开始从被害者身上找原因。在疾病面前医生和患者本该是同一战线上的亲密战友,然而他们却把手上的矛和盾指向对方。为何一个无辜年轻人的倒下换来的不是同情反而是敌视?

当朋友处于痛苦之中时,我们会感到痛心;当看到婴儿哭泣时,我们会感到怜悯;当看到无辜的人受到灾难时,我们会感到同情。这种对他人痛苦的感同身受、怜悯、同情促使我们向他们伸出援手,让处于痛苦之中的人尽快解脱。而让我们能够感受到这些情绪并促使我们做出帮助行为的能力,在心理学上叫做共情。

然而,如此美好的共情,并非对每个“他人”都会产生,因为共情的代价往往可能是舍弃自身的一部分利益来帮助他们,就像我们会花时间安慰失恋的朋友,花精力为朋友的权利而奔赴呼号。有两个因素可能会影响我们这些情绪及我们的帮助行为。

同情:只对具体的个人

1987年,美国德克萨斯州一个女婴被困在井里。当这个事件被广泛报道后,对这个女婴感到同情的人们一共捐了70多万美元来营救这个婴儿。如此巨额捐款,完全可以用来拯救更多儿童(如资助贫民窟儿童的健康和教育)。但是美国人并未为拯救或者改善更多儿童而捐款,难道他们只是虚伪?其实只是他们无法对那些无名的受害者产生同情。

博弈论学者托马斯•谢林(Thomas Schelling)很早就已经指出这样一个事实:当看到一个活生生的人在你面前死去,你会感到焦虑、内疚、敬畏、责任等;但是当我们面对着死亡统计数字时,这些情绪都消失。具体而言,当我们发现受害者是一个具体的有血有肉的人时,我们的情绪才会被激发,才能产生共情。而当受害者无法确定时,我们对他们的同情和怜悯会大大减少。

那么谢林的洞见是否正确呢?斯莫尔(Small) 和勒文施泰因(Loewenstein)用两个实验来检验了这个假设。为了避免姓名、性别、年龄等因素的混淆,他们检验了最简单的确定性,也就是我们是否知道受害者是一个确定的人,即使完全不知道这个人是谁。

在第一个实验中,10个互不认识的参与者来到实验室后,实验员给他们每人10美元。随后他们玩一个“抽奖”游戏:抽一张卡片,如果是“留”字,则10美元还是你的;如果卡片上写着“输”字,则你的10美元要还给实验员。抽到“输”字的参与者就成为了“不幸的人”。接着,实验员让一个“不幸者”和一个还留着10美元的“幸运者”按编号进行随机配对,告诉幸运者他们可以决定给不幸者一部分钱,或者不给;给的话,数目自定。

实验的关键在于实验员让幸运者什么时候做决定:配对完成之后还是在配对之前。如果在配对之后做决定,幸运者面临的问题是自己是否要分给一个特定的不幸者(比如5号)一部分钱;而如果在配对之前决定,则幸运者要决定自己是否分给某个不幸者。

两种条件唯一的差别在于,对幸运者而言,分钱的对象是否已经确定。然而,就这么一点点确定性的差距,让配对后的幸运者比配对前的幸运者会多给60%的钱。

第二个实验重复了这个实验的结果,并且幸运者报告了自己对不幸者的同情和怜悯的程度,证实两种情绪与他们分钱的数目呈正相关。

仅仅增加一点点确定的信息,人们对不幸者的同情和帮助行为都会明显提升。如果增加更多的信息,让不幸的事实更加与普通的人息息相关,这可能会更加让他们感同身受,从而产生更多的同情和关切。

然而有时即便我们对事实十分了解,人们仍然冷冰冰地不能产生一丝共情,这可能涉及到社会心理学另一个更加核心的问题:内外群体之分。

他们的痛,也许不是痛,而是快感

早在1989年, 兰兹塔(Lanzetta) 和 英格力斯(Englis)就发现,人们看到群体外的人承受着痛苦时,可能不但不会与他们共情,甚至还会感到轻度的快感。多伦多大学的噶特赛尔(Gutsell) 和因兹利奇(Inzlicht)使用脑电研究也发现,当我们观察到群体内成员的悲伤时大脑活动(指标为α波震荡alpha oscillations)的模式,与我们自己悲伤时大脑表现出的模式相似;但是当这个悲伤的人是外群体时,却不会出现这种相似性。如果我们对这个群体有偏见的话,那这种活动模式之间的差异会更大。

2010年,苏黎世大学的海因(Hein)等人采用神经成像的方法,发现人们不仅更容易对群体内成员共情,而且与共情相关的大脑活动可以预测随后的帮助行为。

研究者选择了本地足球队(叫它为A队)的粉丝作为实验的参与者。参与者来到实验室后,会与A队的另一个粉丝(实为实验助手)组队,并给他们印有A队队徽的护腕。然后,两人与另外一个两人小组(均为实验助手)进行一个足球知识竞赛,而他们均是A队对手——B队——的粉丝。实验故意让参与者所在的两人小组总是胜利,以增加组内的合作气氛。

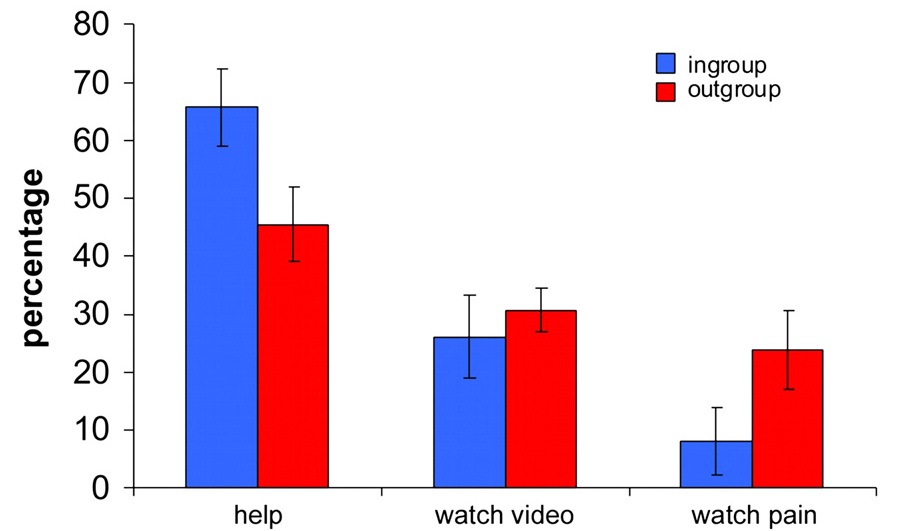

热身完毕,实验开始。参与者先要接受接受高、中或低三种疼痛水平的电击,或者看到自己群体内的成员或者其他群体成员接受这三种水平的电击。接受电击或看到他人接受电击后,他们报告自己的感受。然后参与者再次观察群体内成员或者外群体成员处于电击之下,但这时实验员提供给他们三个选择:第一,自己帮助对方分担一半次数的电击;第二,看视频,眼不见心不烦;第三,看着他人被电击。

图1,参与者面对他人被电击时做的选择。

从参与者主观报告的数据来看,当他们自己被电击或者看到同伴被电击都会很痛苦;但是他们对群体外成员被电击的感受却没有这么消极。当面临实际选择时,这种群体内外的差别更加明显:看到自己人(内群体)受苦时,参与者60%以上的情况会去为其分担痛苦,而对“他们”(外群体)时,这个比例大大下降。

大脑活动的结果与行为选择是一致的。当看到内群体成员被电击时,参与者的大脑活动模式与自己被电击相似。主要是前岛叶活动。也就是说他们能切身地体会到他人的痛苦。这种共情的大脑活动模式与帮助行为呈正相关。但是当电击的对象变成外群体成员时,一方面岛叶的活动减弱,另一方面是伏隔核(nucleus accumbens,这个脑区是奖赏回路的一部分)更加活跃,伏隔核的活动可以预测参与者拒绝帮助外群体成员。

当然还有一些其他的研究,都在向我们指出:我们的同情以及帮助行为,很多时候仅限于我们的群体之内。

如何缩小对内外群体成员之间的差异

罗马城不是一天建成的,内外群体之分也并非短时间就可以消除的。但是心理学的研究仍然可以为我们提供一些有价值的参考。

首先,让受害者的身份具体明确而非简单地贴一个带有群体刻板印象的标签。例如在新闻报道时,让读者知道受害的是什么样的人。在“哈医大血案中,我们在媒体上看到的对遇害医生的描述是“一名28岁的年轻人、苦读十载、即将赴香港读博,且他与嫌疑人无任何接触。……”对此人们可能更容易想到自己,想到和王浩年纪相仿的朋友,从而为死去的医生感到悲伤。(相反,如果媒体将更多笔墨落在对凶手的描述上,更多阐述他的不幸,那么读者就很容易更加同情凶手。)

当然,更重要的问题是如何消除群体的分割。一个方法是加强群体成员之间的交流。很多时候,某个群体的一个个体,就可以扭转他身边的人对整个群体的看法。

另一个方法是重新分组。社会心理学里长期认为刻板印象和偏见是内隐的、稳定的和不受到意识控制的。这种观点给很多人带来一种印象:我们的努力可能无法改变我们对他人的偏见。然而,最近坎宁安(Cunningham)研究小组却挑战了这种观点,认为我们的态度(包括偏见)是一个不间断地加工的过程。如果我们改变最初始的信息,随后的态度和行为都会产生巨大的变化。

在一个研究中,他们把参与者随机分到两个组,每一组都包括白人和黑人。告诉他们两个组会玩一个竞争的游戏。仅仅这样的一个拥有更多人种的分组就会改变我们的知觉、情绪和行为。一般而言,我们对外族的面孔更加敏感。比如我们很容易就可以从一群亚裔中找出一个非亚裔。但是混合分组之后让同一组内的白人和黑人不再对异族面孔敏感,而是偏好于群体内成员的面孔。

所以,换一个视角,可以让我们都是“自己人”。在疾病面前,医生和患者在同一条战线上。在很多时候医生和患者也都是一个群体。在暴力之下,他们都是受害者;在不合理的制度之下,他们都受到压迫;在无良的媒体宣传之下,他们都产生了偏见;而在法律面前,他们都是平等的公民。

编辑的话:

限于篇幅,hcp4715 没有来得及写“公平世界假象”,在此简单说几句。我们常常有一种幻觉,认为世界是公平的,每个人的运气都是一定的,“情场得意赌场失意”,“好人有好报”之类的想法都是“公平世界假象”。所以我们也时常陷入一种奇怪的逻辑,认为“可怜之人必有可恨之处”,但有时候可怜人只是一个无辜的不幸者。

阅读更多:

参考文献:

Gutsell, J. N., & Inzlicht, M. (2011). Intergroup differences in the sharing of emotive states: neural evidence of an empathy gap. Social Cognitive and Affective Neuroscience. doi: 10.1093/scan/nsr035

Hein, G., Silani, G., Preuschoff, K., Batson, C. D., & Singer, T. (2010). Neural Responses to Ingroup and Outgroup Members' Suffering Predict Individual Differences in Costly Helping. Neuron, 68(1), 149-160. doi:10.1016/j.neuron.2010.09.003

Small, D. A., & Loewenstein, G. (2003). Helping a Victim or Helping the Victim: Altruism and Identifiability. Journal of Risk and Uncertainty, 26(1), 5-16. doi: 10.1023/a:1022299422219