随着病菌对抗生素耐药性的不断增加,研发新药的需求已经日益迫切。如今,科学家把目光投向了海洋深处,以及其他生命看似在艰难求生的极端环境。图片来源:deviantart.net

随着病菌对抗生素耐药性的不断增加,研发新药的需求已经日益迫切。如今,科学家把目光投向了海洋深处,以及其他生命看似在艰难求生的极端环境。图片来源:deviantart.net

(文/Jon White)从智利出海,前150千米的海路会让人备受煎熬,因为你不得不在炎热的天气下颠簸一整夜。穿过这一小片太平洋,你便会处在厄尔尼诺和拉尼娜现象的冲撞中,它们之间无尽的拉锯战能令最坚韧的船员把午饭都吐出来。

对于船上那些坚韧的南美船员和英国打捞工程师来说,幸运的是,一旦抵达目的地,那里的水体就会平静许多。如此一来,利用发动机将船的位置稳定下来,就要容易得多。他们没办法使用船锚,因为在这里,海床深达8千米,是一个变幻莫测的深渊,被称为秘鲁-智利海沟。但是,他们从这深渊里拖上来的东西,有可能会挽救你的性命。

秘鲁-智利海沟只是第一步。2014年,英国阿伯丁大学的化学家马塞尔·贾斯帕斯(Marcel Jaspars)领导了一项国际性的研究,旨在探索不为人知的大洋深处。在这些深渊处繁盛的奇特生物,能被用来对抗一些人类最坏的敌人,比如癌症,比如抗药细菌。这一切已经迫在眉睫。如果没有这些生物,有人认为我们将可能面临一场抗生素的世界末日。

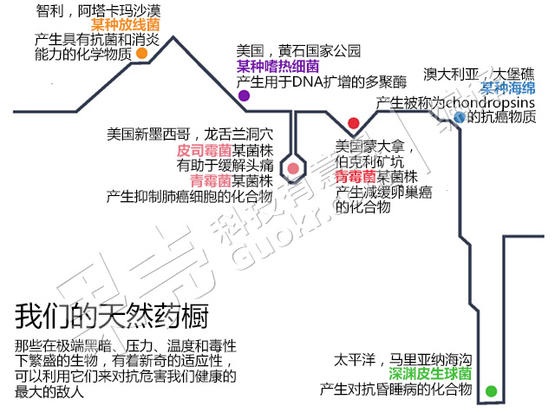

一直以来,我们总是依赖自然界来填充我们的药橱。市场上超过一半的药物,直接或间接来自于植物、动物或细菌——阿司匹林是从柳树的树皮中提取的,青霉素来源于真菌,许多抗生素则来自于土壤细菌。

其中一些发现是甜蜜的意外,但是传统的制药公司早已开始在偏远之地寻找医药财富,这就是被称为生物勘探的实践活动。过去,这种探索确实挖到了一些“金子”:如长春花碱,这种用于霍奇金氏淋巴癌的化疗药物,就是从马达加斯加的一种土著植物紫长春花中提取出来的。

迫在眉睫

但是过去20年,传统的生物勘探已现疲态,特别是在微生物上。同样的事情一直在发生;生物勘探者找到一种很有希望的候选药物,制药公司却只花费少量的资金去开发——到头来大家都是在浪费时间而已。英国伯明翰大学的微生物学家劳拉·皮多克(Laura Piddock)说,这种浪费时间的现象,即便在我们对新抗生素的需求越来越紧迫的情况下,依然在发生。

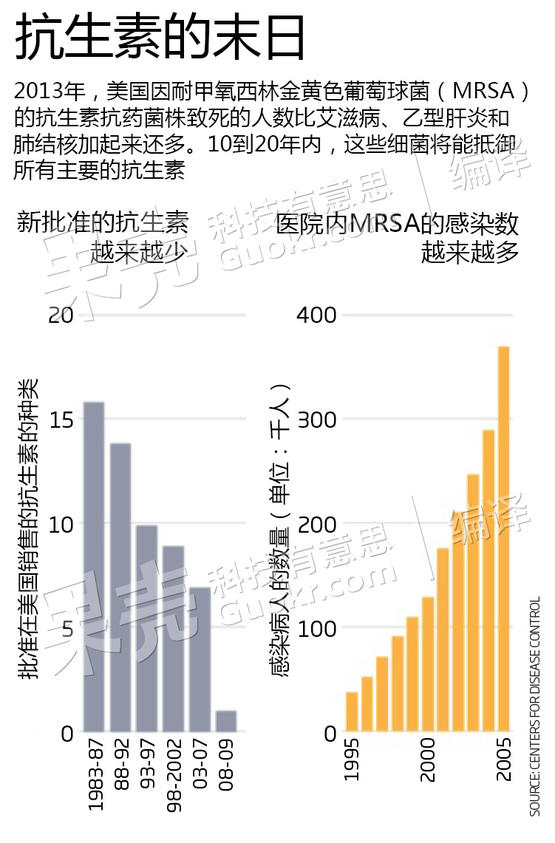

淋病、肺结核和耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)的抗生素抗性菌株一直在增加。这些细菌进化出了抵御机制,甚至能抵御作为最终杀手锏的抗生素。10年或20年以内,它们将对所有主要抗生素产生抗性,一般的感染将变得致命。但是,我们还没有发现能制成更好药物的新型生物。皮多克说:“我们就快弹尽粮绝了。”

新的抗生素越来越少,而感染耐药菌的病患却越来越多。图片来源:《新科学家》

新的抗生素越来越少,而感染耐药菌的病患却越来越多。图片来源:《新科学家》

鉴于对新化合物的绝望,制药公司转向合成类似物。但这完全没法与自然界几十亿年进化出来的多样性相提并论。美国纽约的产业顾问盖伊·卡特(Guy Carter)说,这样的努力得到的产品只会更少,而不会更多。

但是贾斯帕斯相信,自然界仍然留有几手。繁盛于生物圈较舒适环境的生物,只占了我们这颗星球的一部分。在我们认为不宜居的区域——沙漠的干燥土壤中,厚冰层或岩石之下——生物不仅能在有着极端温度、盐度和黑暗的环境中存活,还很繁盛。

大约40年前,我们首次意识到,这些生物非同寻常的适应能力可以拿来为我们服务。当时,托马斯·布洛克(Thomas Brock)是美国华盛顿大学的微生物学家,他在驾车回实验室时经过了黄石国家公园。迷人的热水塘和间歇泉让布洛克停住了脚步,他在欣赏它们的同时,还带回了一些水样。令他惊讶的是,在这接近沸腾的液体中,生命竟然欣欣向荣。这一发现开启了整整10年的耐热微生物研究。其中一个物种——水生栖热菌(Thermus aquticus),后来被用于制造一种酶,即taqDNA聚合酶。这种酶是自动扩增少量DNA的关键,使得这项曾经很繁复且耗费大量人力的实验程序变得简单易行,可以在任何一个实验台操作,进而引发了基因组学的革命。

尽管如此,直到几年前,我们才开始意识到,这类适应性能被用来对付一些我们在医学上最讨厌的敌人。发现于美国加利福利亚卡尔斯巴德的龙舌兰洞穴(Lechuguilla cave)酸性湖中的真菌,就是一个典型的例子。那里充满金属离子的水体,照理说会杀灭所有的生命,但一种顽强的青霉菌株存活了下来,能产生抑制肺癌细胞生长的化合物。从生活于露天矿坑有毒水体中的真菌和细菌中分离出来的另一种化合物伯克利酸(berkelic acid),能减缓卵巢癌细胞的增长速度达50%(参见《有机化学期刊》,第71卷,5357页)。搜寻更多自然界极端药物的工作,现在已经启动了。

如果以为这些地方的生命很稀少,我们就会大吃一惊。英国肯特大学的微生物学家艾伦·布尔(Alan Bull)探索了地球上最高、最干的沙漠,也就是横跨智利北部的阿塔卡玛沙漠。那里的微生物面对的是脱水和极强紫外线的轮番轰炸;那里的环境极其恶劣,美国宇航局(NASA)甚至用那里来模拟火星环境。布尔希望能在这里发现他最喜欢的微生物类群:放线菌。放线菌富含的分子本质上就是现成的药物,它们小到可以溜过我们身体的防线。

布尔只求发现少量能勉强存活的顽强物种。但最终统计显示,布尔的团队收集了1000个培养物。其中一些提取出的化合物具有抗菌、抗癌和消炎的特性。有些化合物是我们熟悉的,许多则不是。布尔说:“大多数很可能是新的物种,它们的医学潜力事实上还未被探寻过。”

在黄石国家公园的热泉里找到的微生物,引发了基因组学的革命。图片来源:《新科学家》

在黄石国家公园的热泉里找到的微生物,引发了基因组学的革命。图片来源:《新科学家》

沙漠不是唯一预期之外的丰饶角。南极洲,这个巨大的未被充分探索的区域,正在预期之外的盟友——气候变化的帮助下,向生物勘探者敞开大门。英国诺森比亚大学的戴维·皮尔斯(David Pearce)分析了霍奇逊湖(Hodgson Lake)的冰川水下沉积物。由于冰川消融,这个湖上方的厚厚冰盖解体,湖水得以重现于世,使得人们首次能够接触到10万年前的冰川下沉积物。他们的结果与布尔的发现相互印证,即生物量远超预期。“可能选择压力没有我们过去认为的那样大,”皮尔斯说,“看起来这里还挺适合生命繁衍的。”

更重要的是,它们不是由少数物种组成的大群落。基因组学研究显示,湖泊里多样性挺高。“我们之前可能会想到这里有高度特化的生物,”皮尔斯说,“但我们发现它们是各式各样的:一些是淡水种类,一些是海洋种类,一些是嗜极端环境的种类,还有一些则在全球普遍分布——这令人十分诧异。”

从生化组成上看,这些生物也具备多样性。DNA分析显示,霍奇逊湖的生物材料有大约1/4无法与任何已知序列相匹配。尽管最终研究结果还没有公布,但这些类群看起来是全新的物种。

如果说生命在极端温度下需要苦苦挣扎才能够生存,那么我们脚下的岩层深处应该完全没有生命存在才对。但是过去几年中,事实再次证明,我们错了。岩石深部聚集了另一个巨大的微生物生态系统,正如南极洲一样未被开发,几乎遍布整个地球。

潜入深海

审视任何一个地方,我们都会惊诧于微生物的坚韧性、适应性和丰富度。但是,恐怕没有哪一种极端环境,比起海沟来说,开发得更少,或者说更有希望。美国马萨诸塞伍兹霍尔海洋研究所的深海生物学家提姆·尚克(Tim Shank)说,当我们对深海生命的理解跨越一大步时,海沟是最后的未知,“这是地球上最大的未知生物群落。”

“海沟是相当奇特的地方,”贾斯帕斯说。这里是所谓的超深渊区,集中了几个极端环境:巨大的压力、完全的黑暗、2℃的低温——虽然这个温度不是明显的极端条件,但能扼杀绝大多数细菌的生长。除了恶劣的环境,海沟被隔离的特性以及独特的生态,使得它们成为了加拉帕戈斯群岛的水下版本。(译者注:加拉帕戈斯群岛因隔离的原因,各岛上生物差异很大,给了达尔文进化思想很多灵感,在此意指海沟的环境利于生物的进化分异。)每一条海沟都承载着五颜六色的独特生命,这些生命能适应它们独特的环境。

贾斯帕斯的直觉,即深海海沟有着丰富的生命,在2013年得到了证实。南丹麦大学的生态学家罗尼·格拉德(Ronnie Glud)及其团队,公布了采集自马里亚纳海沟底部挑战者深渊的样品的分析结果。这个深渊在西太平洋之下,深度几乎可达11千米。采集回来的每立方厘米淤泥当中,平均包含1000万个微生物——几乎是海沟顶部的高原所采集淤泥中的10倍。这些无光环境下的生物怎么会如此繁盛?格拉德说,海沟特别适合捕获维持生命的营养物。它宽广陡峭的斜坡正如漏斗一般,将有机物送达底部,来滋养那里嗷嗷待哺的细菌。

但海沟生物是否包含了可能的新药物呢?贾斯帕斯与布尔合作研究了从马里亚纳海沟不同的微生物群中分离出来的化学物质,这为我们带来了一丝曙光。深渊皮生球菌(Dermacoccus abyssi),这种由一艘日本遥控潜艇从海底拖回的放线菌,能产生皮生球菌吩嗪(Dermacozines)。这是一类从未见过的生化物,有望用来对抗导致昏睡病的寄生虫(参见《国际系统与进化微生物学》,第56卷,1233页)。

极端环境中的极端生物,或许能够帮助我们对抗最大的敌人。图片来源:《新科学家》

极端环境中的极端生物,或许能够帮助我们对抗最大的敌人。图片来源:《新科学家》

贾斯帕斯说,秘鲁-智利海沟应该也会有相似的新细菌群落,而且是过去从来没有人见过的。他说:“人们过去在那里仅采过二到三个样品。”但是,细菌不在那些采集者的“采购单”上:那个项目是为了寻找蠕虫和其它小生物。“他们发现的物种相当罕见且不同寻常,”贾斯帕斯说,“所以我们有理由认为,那里也有我们要的东西。”

这些海沟未被探测过的理由十分充分——它们几乎没法抵达。贾斯帕斯从欧盟获得了950万英镑的资助,得以开展他的大胆项目——“药物海洋”(PharmaSea)。他仔细挑选自己的合作者:这些成员来自13个国家,25个研究所和商业集团,可以称得上是全明星队。选择智利的团队是因为这个国家接近海沟;其他成员则是因为看中了他们的专长。英国打捞公司“深海技术”(Deep Tek)创造了一种缆绳与绞盘的新型组合,它的设计者希望这种组合能最终满足专业科研船只的需要,从而将采样成本降低10倍。

但还有最后一个障碍不那么容易解决。对那些以这种恶劣地形为家的生物来说,我们温和的环境,就如它们的家对我们一样,是致命的。同样任职于伍兹霍尔海洋研究所的特蕾西·明瑟(Tracy Mincer)指出,许多生物很可能是嗜压的——它们对压力敏感,需要高压环境才能繁盛。这些深水细菌在通往海洋表面的旅途中可能就会死去。

少量的顶级高压室可以让研究人员培养少量的这类嗜极微生物,但这类装备很少且很难操作。幸运的是,贾斯帕斯搞到了一个高压室,能模拟4000米的深度,可以帮助一些不那么顽强的细菌维持生命。但他计划在一系列不同的深度取样,他认为其中一些小家伙能适应海平面的压力。

只有当样品被安全取回并冷藏之后,从深海淤泥到新药物的漫漫长路才算启程。“药物海洋”团队希望在2016年项目结束时,能有几个候选药物进入动物实验阶段。

首先他们会分离细菌,并诱使它们形成大的菌落。之后制作这些细菌的提取物,用它们产生的成百上千种化合物来对抗感染各种疾病的细胞。贾斯帕斯说:“一旦有东西能匹配,你就得纯化它们,直到获得具活性的化合物,并做进一步测试。”

一些先进的筛选方法有助于加速这个过程。举例来说,为了寻找能对付神经系统疾病的活性物质,贾斯帕斯召集了比利时天主教鲁汶大学的研究人员,他们开发了一种新型的斑马鱼试验。斑马鱼是一种极好的用于测试新药物的动物,因为它们从遗传学、生理学和药理学上都与人类相似。更为重要的是,用鱼进行筛选意味着高速,同时用少量的样品就能完成测试。

最后一站将是制药公司的大规模开发。尽管大型制药公司可能已经在抗生素上大举撤退,小公司正在这个领域中冒险。美国马萨诸塞莱克星顿立体制药公司(Cubist Pharmaceuticals)领导药物开发的罗纳尔·法科尔(Ronal Farquhar)对“药物海洋”的前景十分看好。他说:“多样且奇异的环境对寻找新的抗生素大类非常重要。”

贾斯帕斯打算继续造访太平洋深处,去其他海沟展开相似的旅程,包括新西兰附近的克马德克、西太平洋的马里亚纳,以及日本附近的伊豆-小笠原。

但先向他们招手的是秘鲁-智利海沟。船只将于数周内启程。一旦抵达,“深海技术”公司的工程师们就会从船边抛下一个一米长的取芯设备。这个设备会花费4到6个小时沉到海底,并将自己扎入沉积物中。上拉样品时由于借助马达,会比下落更快。在为期10天的海沟采样中,工程师将全天轮班来收集钻芯。

船上的每一个人都希望,他们运回大陆的珍贵货物能带来医学奇迹的新黎明——这是数百万年来一直静候在地球极端环境的微小生命,施予人类的恩惠。

编译自:《新科学家》,Going to extremes