(核能研究展望 /译)我们正处于一个全球变暖危机加重的时代。

为了应对危机,化石燃料必须被淘汰,而取而代之的能源必须不破坏生物圈自给能力、能量密度大且能够满足人类工业文明需要。

一个应对气候变化的标准处方是:风能和太阳能相结合,兼顾能源效率。无论理论还是现实中,提高效率都是极为理想的——从单位能量中获得更多的服务,但组合的高效率与总体上降低能量消耗并非一码事。在历史上,更高的效率往往同时伴随着更高的能源消耗,如今西方经济效率提高到了40年前的两倍之多,但今天的能源消耗比之前多得多。对此可以使用经济原因解释:相对于其他生产要素,效率提高降低了能源的价格,这样反而导致对能源的需求增多(微观经济学中的弹性消费)。

风能和太阳能当然是低碳能源,电网中的可再生能源越多越好

风能和太阳能从众多新能源中脱颖而出,毫无疑问这二者均是低碳能源。我与环境研究方面的作家克里斯·古德(Chris Goodall)从《卫报》发表的英国电网几个月的数据中发现,英国数以百兆瓦计的风能发电已经取代了天然气发电。令我多少有点惊讶的是,我们的研究同样证实,风能发电能降低二氧化碳排放量。

美国的圣戈尔戈尼奥山口风电场。 图片来源:维基百科

能源利用方面有个怪事,风能在英国、美国等大多数国家占比不到10%,但这些间歇发电的风能反而导致化石燃料发电的效率变得更低。间断性这个问题倒是可与当前的产能过剩相抵消。对于电网经理来说,选择哪种能源发电并不算难,大概跟体育大赛直播的广告期间人们是选择咖啡还是茶叶一样简单。等到风能在电网中占的比例到达20~30%之间,这事可能会变得难些,但对其能产生多大影响以及如何管理等方面,人们还存在着巨大的分歧。而我认为在可预见的未来,可再生能源在电网中占的比例越多越好。

可再生能源还有其他的优点,如与蒸汽等热电不同,风能和太阳能发电过程基本不需要水资源(可能在风多尘多的地区,需要用水来清洁光伏发电板),这使得它们更适合在太阳辐射强烈的干旱地区发电。并且可再生能源发电过程并不会产生污染,这与燃烧时会向大气或水中排放致癌物质、二氧化硫、汞以及其他有毒物质的煤炭、石油等大不相同。尽管在中国,太阳能发电设备的制造过程中有污染河流的先例,但这并非因为工艺本身的内在风险大过其他制造工业。生产太阳能电池时使用的有毒元素镉、碲以及一些稀土元素等完全可以无限次回收循环使用,风能发电使用的涡轮发电机组件同样如此。

然而,可再生能源现在遇到了强烈的政治反对。有人出于审美,而坚决排斥在自己家的后院出现涡轮发电机;非要说“别在我家后院”(NIMBY,邻避)的话,指的就是这类人。另外,出于保护动物的考虑,确实不能忽视风力发电在一些地区会造成鸟类和蝙蝠的死亡问题,但这不会——也不该阻止世界上大多数陆上及海边风力发电场的发展。

太阳能发电产业可能会造成特定物种如沙漠龟栖息地的消失,但地球上仍有广大的人烟稀少的沙漠地区,在那里建造几万平方公里的太阳能发电场并不会对生物多样性产生大的威胁。我也很难理解,有何环保理由去反对在自己家屋顶、道路两旁和其他城区安装太阳能光伏电板。

香港的太阳能发电板。 图片来源:维基百科

风能太阳能的相对增长率很棒,但绝对发电量还远远不够

大多数读者可能已经听说,过去的几年间风能和太阳能发展极快,2011-2012年间,全球范围内风能发电增长了18%,太阳能发电增长了将近60%。可以说这是一场现在进行时的“可再生能源革命”,过去的5年间风能发电间增长了200%,太阳能增长了1200%。尤其是太阳能发电成本大幅降低,使得大规模开发太阳能成为现实,并且在许多国家,太阳能光伏发电成本已与电网用电成本持平,太阳能未来大规模发电已不需要国家补贴支持。

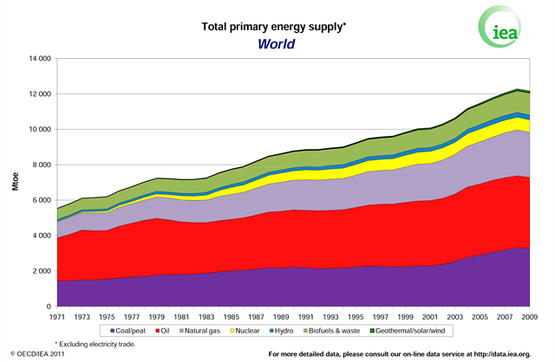

但这也有一定的炒作因素,若要正确的理解这些数字,则不能仅考虑相对增长率,还要考虑绝对发电量。太阳能发电过去五年间的增长率高达1200%,但若看发电总量占能源总量百分比,只是从0.01%增长到了0.17%,所占份额依然不大。风能接近200%的增长率,也不过是从能源总量的0.3%增长到了0.95%。因为所占能源份额如此之小,风能和太阳能对于气候变化及碳排放量的影响有限。依据行业内数字,风能发电在2011年减少排放二氧化碳350万吨,约占全球碳排放量的1%。

1971-2009年全球能源供应变化。图片来源:http://www.iea.org/stats/pdf_graphs/29TPES.pdf

现在,风能和太阳能都力图在快速扩张的能源大饼中“抢食”更大的份额,如前文所述,过去的十年间发展中国家的快速增长的能源供给主要依赖于煤炭发电。根据2013年6月公布的数据,2011~2012年间,煤炭为全球能源供应贡献了101 mtoe(mtoe是指数百万吨油当量,一个国际公认的标准单元的能量),而天然气为73,石油为49,风能为18,太阳能为8。煤炭供能是风能的5倍以上,为太阳能的12倍。这与之前比较波动不大:2007到2012年间,煤炭供能为风能的7倍,为太阳能的30倍。

我们可以仅仅关注电力生产的数据——鉴于当前绝大多数的太阳能、风能和煤炭都用于发电。2012年,风能发电占全球发电总量的2.3%,太阳能占0.4%。2007到2012年间,全球发电总量年均增加515TWh(兆兆瓦时),巴西全国一年的发电量也就553TWh,几乎相当。其中,风能发电仅占增长量的14%,而太阳能仅占3%,剩下绝大多数为煤炭和天然气。在2011到2012年间,在这场可再生能源革命中,太阳能占到了增长量的8%,而风能占增长量的18%。这数字的确比之前有进步,但是也没支持者想象的那么好。

如我前文所说,不要将这些分析当做是在反对可持续能源。尽管当前煤炭发电所占份额远超过可再生能源,但我并不认为这种情形会一直持续——事实上,如果我们要真正减少碳排放量,这种情形就不可能持续。但我觉得,只有认清当前的能源形势,我们才能知道真正的挑战在何处。我是可再生能源的支持者,但我之所以向广大读者展现真实的数字,是因为这些数字动摇了许多环保者至今仍持的观念——他们认为,在我们所剩不多的时间内,光靠风能和太阳能即足以为快速增长的工业文明提供足够的能源并解决气候变化问题。

打破环保中的核禁忌

在作为一个作家和环境活动家的大部分职业生涯中,我都有意或无意的忽略核能。2004年我最早出的那本关于气候变化的书《高潮:世界气候变暖的新闻》(High Tide: News From a Warming World),一个字也没有提及核能,尽管我用气候变暖对于秘鲁、图瓦卡、阿拉斯加等偏远之地的影响作为书的结尾,以此恳求读者们“采取个人行动减少碳排放”以及“不断传播气候变化的信息”。我的第二本关于气候变化的书《6度:一个愈来愈热的星球》(Six Degrees: Our Future on a Hotter Planet),其中只有一个句子提及核能,但却是关于“致命的核事故”以及“无法解决的高放射性废物处置问题”,这是一个标准的环境保护主义者的讨论要点。国家地理频道改编了《6度》,其中关于核的章节也只是聚焦于核聚变这个遥远的梦,而不是关于现实里应用的核裂变。

不过,在这本书的一开始我曾提到牛津能源会议,正是在这个会议期间,我有了新想法,在我任英国《新政治家》(New Statesman)专栏作家时,冒险发了一篇短文建议:是否可以重新考虑将核能加入到未来应对气候变化的能源结构中。写这篇文章主要是因为我发现英国占电网供电25%的核电正在日渐减少,因为许多老核电站在准备退役,最终结果很可能会依靠火电供给,从而提高碳排放量。我们难道不该起码考虑换些新核电站吗?

由于担心此文可能引起的风波,我赶紧让读者宽心“我并非是说核能是灵丹妙药”,同时也承认了会存在“潜在的切尔诺贝利事故以及恐怖袭击”以及“遗留千年的有毒废物”的风险。除此之外,我还写了即使增加核能也不能“将其他可再生能源排挤出去”,和“只是作为可再生能源和能源效率的组合中的一员,为的是减少碳排放量,从而让我们能争取到更多的时间,好建设一个真正的洁净能源系统”,如此就算不上对环保运动的核心理念发起全面进攻了。

即便如此,这篇文章在《新政治家》刊出几个小时之后,朋友们及读者们就开始了愤怒的回应,一些人开始质疑我的动机,在他们看来我已经成为了一个骗子,叛徒,核行业的托。还有人简单地开始贴那句话:“核废料怎么办?”——这显然是为了结束争论,而非愿意认真讨论问题。我永远不会忘记的一条回应是,我的一个活动家朋友指责我这篇500余字的文章破坏了她一生的工作。

对核能的反感情绪是如此高涨,以至于几乎无人记得核反应堆与其他热发电机一样,可以产生能将水转化成为水蒸气的热能,可以驱动涡轮机转动来发电。不过与火力或天然气发电不同的是,核能发电过程不并会排放二氧化碳,因为核能发电是利用裂变反应放热而不是燃烧放热。当然,在铀的开采和冶炼过程中,还有建筑核电站所用的混凝土和钢铁制造过程中,可能会释放二氧化碳。但大部分专家认为,核能发电与风能发电的碳排放大致相当。不过核能的问题是:铀裂变反应放出能量的同时,伴随生成了高放射性的裂变产物,它们需要被隔离开来,以保护人们不受伤害。

我最近访问了位于英国萨默塞特的“先进高温气冷堆”,在EFD能源相关人员的陪同下参观了工厂,在反应堆堆芯正上方走动时,我可以感觉到由铀燃料棒裂变反应供能的气流在脚下轻微的震动。反应堆堆芯被厚厚的混凝土覆盖,我只穿着每个进入建筑物的人都强制要求穿的防护服和护目镜,不再需要额外的防护。我随身佩戴的剂量笔显示示数始终为0。环顾整个涡轮大厅,我看到一个数字显示该核电站正发出500兆瓦的电,这些电足够运行一个小城市之用。

核能突出的环境优势可以总结为一个词——“能量密度”(energy density),一块体积为高尔夫球大小的铀块所释放出来的能量足够满足一个人终身的能量需要,包括电力需要、汽车驾驶、飞机航行以及食品及其他产品制造所需,总计640万千瓦时。要达到同样的能源输出,大概需要3200吨煤炭,这质量相当于800只成年大象,且二氧化碳排放量将超过1.1万吨,这堆煤炭的体积是4000立方米,你可以想象一座一个边长为16米的立方体大楼——差不多五层楼大小——能有多么壮观。

不同食物也有各自的能量密度。低能量密度的食物体积大,能提供更多饱腹感。图片来源:healthythoughtswithkeely.blogspot.com

铀燃料循环并不是核能利用的唯一方式,最近发现了钍也有作为核燃料的潜能,这引起了极大的兴趣,毕竟在地壳中钍比铀更为丰富,依靠钍产生的能量,人类文明还可以延续上万年。(50亿年前爆炸恒星形成超新星,超新星以核聚变合成重元素,钍铀这些重元素均起源于此,它们比太阳系还要古老,我们现在能做的仅仅是逆转超新星生成的能源循环)。

当然,无论哪种方式的核能,都是既对生物圈影响最小、又能产生足够能源的唯一方式。

重新审视历史上的反核运动,环保者究竟为何而反?

如前文所述,如果对核能平心静气地审查一番,就会觉得环保主义者那些先验的反对理论都站不住脚,事实上,会觉得恰好与他们的立场相反。其实,直到上个世纪70年代早期,一些环保组织还对核能这个新兴的清洁能源持谨慎支持态度——比如塞拉俱乐部(Sierra Club)就认为,在加利福尼亚州风景优美的峡谷中,核能发电比水力发电更理想。但不久以后,有些东西却扭转了环保运动对核能的温和支持,将其转变成了延续多代、无法缓和的强烈敌视。

塞拉俱乐部,一个曾经拥核的环保组织。 图片来源: 维基百科

对其原因的猜测无休无止,历史学家斯宾塞·沃特(Spencer Weart)在他的权威之作《核恐惧的崛起》(The Rise of Nuclear Fear)一书中认为,对核反应堆的反对可能是因为一种心理取代效应,即将对核弹的恐惧转移到了对核反应堆上。(顺便一提,我大力推荐对此议题感兴趣的人阅读该书)。

很多终身反核人士都是从反对核武器开始的,例如海伦·考尔迪克特(Helen Caldicott)和巴里·康芒纳(Barry Commoner)——二人均是从宣传核武器实验会产生放射性尘埃开始,转向试图禁止核能的。正如沃特书中所写:“当她(1977年)搬到美国后,她发现没人对核弹感兴趣,遂开始了与核反应堆的战争。而整个环保组织也走了一条相同的道路。”

原子弹爆炸产生的蘑菇云。图片来源:wj001.com

而“中国综合征”(China Syndrome)——因反应堆冷却系统失灵导致放射性物质大面积泄漏、进而迫使广大区域变为不毛之地的事件——这个概念是忧思科学家联盟(UCS)首先提出的。忧思科学家联盟最初由美国东海岸的大学倡议组建,是个广受认可的绿色环保组织。

许多人们曾错误地认为(有些人至今仍这么认为)核反应堆会和核弹一样爆炸,并认为核反应堆的“核爆”会和核弹爆炸引起一样的毁灭性的破坏。不管现实中这有多么不可能,但这对心理的影响是巨大的。对核反应堆的这种反对,本质上就起源于核恐惧,尤其是对放射性的恐惧——一种看不见摸不着、但却会致癌的“毒药”——据传,核反应堆的运行会伤害数以百万计的人的健康。

《中国综合症》电影海报。图片来源:verycd.com

早期的环保主义者认为放射性的危险和污染有其独特之处。E.F.舒马赫(E.F. Schumacher)在1973年写道,放射性是“最糟糕的环境污染因素,是地球上生存人类的最大威胁”。为了反对在新罕布什尔州建造西鲁布克核电站而成立的“蛤壳联盟”(Clamshell Alliance),在其1976年成立宣言中写道:“核电对人民健康和环境构成了致命威胁”。1977年,一份反核宣言则如是说:“我们(之所以反核),是为了保护我们自身的健康与安全,也为了地球上所有生灵后代的健康和安全。”

在此背景下,站在反核对立面的塞拉俱乐部,因其支持修建核电站而难以为继。一场高层冲突更是基本摧毁了这个俱乐部,其执行董事大卫·劳布尔(David Brower)1969年因此辞职,转而建立了地球之友(Friends of the Earth)这个“合适的”反核环保组织。1974年,塞拉俱乐部放弃了支持核电的“非主流行为”,董事会决定拥抱反核的“正统教义”,直至如今。

奥地利记者罗伯特·容克(Robert Jungk)1977年出版的《新暴政:我们是是如何被核能奴役的》(The New Tyranny: How Nuclear Power Enslaves Us),是当年最广泛流传的反核书籍之一。书中他用自己在二战时期反对纳粹的经历与反对核能作了类比。在书中,他猜测核科学家正在秘密创造“能承受大辐射剂量的人类种族改良”,书中用了整整一章来描写从“被监视的公民”到“核能可能将民主国家转变成原子能的极权国家”的转变,容克之后代表奥地利绿党成为总统候选人,他所助长的反核情绪至今在奥地利和德国十分高涨。

在美国,核能阴谋论的思潮同样泛滥,激进分子认为电力公司高层会为了利润而不惜一切代价,甚至会不顾污染及损害人们的健康,如好莱坞电影《中国综合症》(The China Syndrome)和《丝克伍事件》(SILKWOOD)那样。1979年美国发生的三里岛事故(TMI)和几乎同时上映的《中国综合症》的巧合更是加深了人们的这种核恐慌:几乎没有媒体和群众相信官方对于安全的保证——尽管后来证明,官方很大程度上是正确的,三里岛事故其实只产生微小的核泄漏,小到不会给周围人群的健康造成影响。

三里岛核电全景。图片来源:tech.163.com

有那么一次,反核活动直接演变成了暴力行动:1982年1月18日晚,反核人士向法国罗纳河彼岸尚未完工的超凤凰快堆的安全壳穹顶发射了5枚RPG-7火箭弹,而早些时期针对快堆的大规模抗议活动已造成数十人受伤,一人死亡。袭击活动的组织者是哈伊姆·尼西姆(Chaim·Nission),他在匿名将近二十年后成了瑞士的绿党议员,现在是瑞士一个提倡可再生能源的智库成员。这次袭击是迄今为止唯一一起针对民用核设施的恐怖袭击。

反核的世界,也是煤炭高枕无忧的世界

反核运动在二十世纪七十年代的胜利,直接导致了后面几十年煤炭使用量突增,在西方,原本计划建设的核电站一个个被取消,取而代之的是一座座烧煤的火电站。对此我们可以举出无数的例子,以奥地利位于茨文腾多夫(Zwentendorf)的中型核电站为例,1978年完工后没多久,反核人士在全国公投中微弱优势获胜,核电站随即被永久关闭,连一度电也没发。今天,奥地利电力60%依靠水电,但还有1/3靠烧煤炭和石油,若茨文腾多夫核电以及其他核电正常发电,奥地利在过去的35年间已经实现发电的“零碳排放”(carbon-neutral)了。

茨文腾多夫的结果已无法逆转:2009年,它被“转化”成了一个太阳能发电厂。在开业典礼上,有绿色和平组织拉起的“能源革命-气候解决方案”巨大横幅为背景,有安迪·麦克道尔(Andie MacDowell)这样的好莱坞明星出席,启动了1000多块全新的太阳能光伏板,总造价超过120万欧元。官网上说:“从放射线到太阳光——后者才是环境友好、可以持续满足未来能源需求的全球性能源”。然而,迅速扫一眼数字,就能从中读出一个不同的故事:这些太阳能电池板的平均输出仅为20.5千瓦(有人笑称,这也就够运行12个普通吹风机),而一座输出为692兆瓦的核电站可以照亮整个维也纳。

改造成为太阳能发电站后的茨文腾多夫核电站。 图片来源:mobil.noen.at

尽管奥地利的核电转型炒作看来颇为滑稽,可同样的事情又在爱尔兰的卡尔海岸(Carnshore)核电站重演,这次就不那么好笑了。七十年代中期,反核组织组织了一系列游行、集会和音乐会活动后,该反应堆被取消建设。取而代之的是在克莱尔郡的马内波因特(Moneypoint)建设一个大型煤炭发电厂。现在,马内波因特的两根大烟囱是爱尔兰的最高建筑物之一,也是整个国家最大的一个二氧化碳排放源。爱尔兰的一些发电厂烧的甚至是唯一比煤炭更不环保的东西——泥炭,泥炭的二氧化碳排放量甚至比煤炭还要高,且业界基本采用露天开采,对大片泥潭脆弱的生物圈造成了无可挽回的毁坏。

在二十世纪70年代,西班牙计划建造40余座核电站,但在来势汹汹的反核运动下,全国建设在1984年全面暂缓,迄今为止仅建成了10座。今天,西班牙有18个煤电厂,为该国提供了1/5的电力。澳大利亚大概是当今世界上最依赖煤炭发电的国家(尽管该国有丰富的太阳能和铀矿),拜1998年的反核游说与议院投票所赐,如今在澳大利亚发展核技术甚至是种非法行为,而澳大利亚现在的年人均二氧化碳排放量为18公吨,甚至远远高于电力85%依靠火电的美国。

一些地方甚至还发生了将在建的核电站直接改建成为煤电厂的事件,比如说,1984年,在强烈的抗议声中和超支严重的情况下,俄亥俄州的威廉·H·齐默(William H. Zimmer)核电站厂房本要建设安全壳,却被改建成为煤电厂的锅炉房。正如核历史学家斯宾森·沃特(Spencer Weart)所写:在油价飙升的二十世纪七十年代,人们拒绝一座核电的同时则意味着要建造一个煤电厂。每每有建造核电的计划,反核联盟都会组织成千上万的公民来抗议,直至核电站改建成煤电厂为止。

德克萨斯州的艾伦溪(Allens Creek),阿拉巴马州的贝尔福特(Bellefonte),南卡罗莱纳州的切诺基(Cherokee),俄亥俄州的伊利(Erie),田纳西州的哈斯特维尔(Hartsville),华盛顿州的萨特索普(Satsop)……我们可以在维基百科上看到美国被叫停的核电站的完整列表。位于长岛的肖勒姆(Sheoreham)核电站已经完全建成,但却和奥地利的茨文腾多夫核电站同样命运,在巨大的抗议声中被关闭,而这些抗议活动主要是由柴油动力公司资助的。今天的肖勒姆如同一座陵墓——若是当初允许运行,纽约三十年前就已经实现零碳排放了。我粗略计算了下,关闭的核电站的总机容量为14万兆瓦,相当于当前美国煤炭发电量的一半。而若是建成当初提议的1000多座核电站,美国今天则已经进入了无碳(carbon-free)的电力时代。

美国史上最大的核电站——萨特索普核电站废墟。图片来源:凤凰网

1972到1984年是美国反核运动的鼎盛时期,这一期间,美国的煤炭消耗直接翻了一番,从3.51亿吨增长到6.64亿吨。尽管反核组织一再声称,核电站停建是受七十年代发生的石油危机及经济衰退影响,他们的反核运动并非主要肇因。但在这12年间,美国电网容量中增加了由化石燃料提供的17万兆瓦电力,其中的74%依靠煤炭发电,看上去整体能源消耗可一点儿也没减少。

诚然,核电站滚雪球般增长的成本也是一个原因,但成本的一大部分来自日益增长的核监管要求,这些成本增加导致的核电发展速度减缓甚至止步不前,并会波及乏燃料储存库建设,成本的影响甚至超过了环保运动的影响。不过,从未停止的反核声音确实会增加核电的政治风险,甚至还会引起损害诉讼的麻烦,从而让核电发展停滞多年。

写着“核能?不必,谢谢” (Atomkraft? Nej tak)的微笑太阳标志。图片来源:newtalk.tw

然而,这并不意味着反核人士喜欢煤电,他们说过喜欢太阳能,著名的反核标志“核能?不必,谢谢”背景是一个微笑的太阳。尽管他们在阻止核能发展上取得了巨大成功,但在推动取而代之的太阳能道路上走的并不顺利。到1984年为止,美国电网中太阳能发电总量仅从0提高到了0.002%。反核运动的历史并不是阳光普照,而是煤烟笼罩。 (编辑:游识猷)