在互联网和社交网络如此发达的时代,我们的友谊已经令非昔比了。图片来源:pozyskaj-klienta.pl

在互联网和社交网络如此发达的时代,我们的友谊已经令非昔比了。图片来源:pozyskaj-klienta.pl

(亚得里亚海上的猪/译)美国前总统伍德罗·威尔逊(Woodrow Wilson)说过:“友谊是令世界团结的唯一胶合剂。”一个世纪后的今天,这种胶合剂是否已经在快节奏、高科技、城市化的生活中失去了效力?

这一点可以从美国的综合社会调查(General Social Survey)中看出许多端倪。根据这项调查,在1985年至2004年之间,美国公民的好友(即有难时可以向他求助的朋友)人数从3个下降到了2个,而没有朋友可以吐露心事的人所占比例却从8%上升到了23%。在英国,独居的人数不断上升,社区的纽带也因为居民的频繁搬迁而削弱,这都造成了友谊濒临崩溃的“危机”。也有研究将社会孤立与互联网和手机联系在了一起。不过,新技术虽然的确可能改变了传统的友谊,但是也有证据表明,它们对友谊产生了积极的影响。

Facebook 2004年在哈佛创立的时候,目的是为了丰富大学生的校园生活,今天的用户也依然在为了这个目的而使用它。微软的高级研究员黛娜·波伊德(Danah Boyd)指出:“上网者的动机和以前并无不同——他们在网上交友,同样是为了有人能给自己情绪支持,能聊聊八卦,调调情,或者只是陪陪自己。”我们最亲密的朋友还是那么几个,无论是线上还是线下,最常和我们交流的人都是他们。“只是交友的方式变了,因为有了新的技术,也因为当代的年轻人有了自己的文化。”

最显著的变化发生在我们持续交往的人数上。美国加利福尼亚大学洛杉矶分校的研究者发现,普通大学生在社交网络上的联系人,从2006年的137个上升到了2009年的440个。皮尤研究中心在2013年发现,今天的典型美国青少年在Facebook上有大约300个朋友,在twitter上也有79名关注者——但这些人并不全是社交人脉,因为他们未必会反过来关注这些青少年。

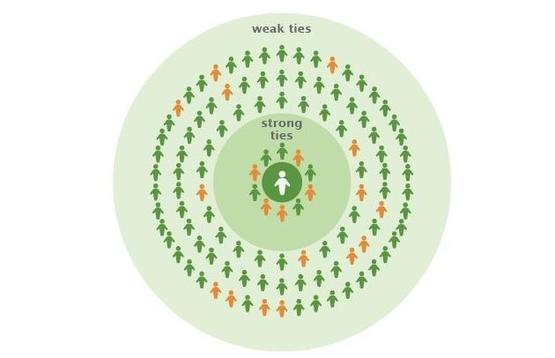

这个数字已经大大超过了罗宾·邓巴(Robin Dunbar,演化心理学家)的计算——他认为我们的大脑受演化所限,能够应付的“真朋友”(meaningful friends)最多只有150个(参见《够聪明才会交朋友》)。这些多出来的人都是谁呢?他们都是所谓的“弱人脉”(weak ties),包括中学和大学阶段的朋友,过去和现在的同事,从前的伴侣,旅行中的相识,关系一般的熟人,朋友的朋友,有时还包括陌生人。社交网络使我们能和这些外围的友人保持联系——偶尔发发消息、看看他们的照片或状态更新之类。换作以前,我们在分手后就不会再和他们联系了。

社交网络扩展了我们的社交圈,原本那些分开之后不会再保持联系的所谓“弱人脉”,现在也可以通过社交网络保持联络。图片来源:digitaltrends.com

社交网络扩展了我们的社交圈,原本那些分开之后不会再保持联系的所谓“弱人脉”,现在也可以通过社交网络保持联络。图片来源:digitaltrends.com

但是技术的功用还不止于此。最新的研究显示,Facebook甚至还能够改善那些远程友谊或脆弱友谊的质量。美国马里兰大学帕克分校的杰西卡·维塔克(Jessica Vitak)对400多名Facebook用户开展了一项研究,结果发现Facebook对于居住地间隔超过几小时车程的朋友特别有价值。友人之间住得越远,他们在Facebook上的交流就越是密切。维塔克指出,对这些朋友而言,Facebook或许就是一段记忆中的友谊和一段实实在在的友谊的区别所在。

与其他人在网上交流,比如在Facebook上回答问题或是祝别人生日快乐,在LinkedIn上称赞别人的技能,在Instagram上的照片下方留下“喜欢”或是评论,都是一种社会理毛行为,是我们祖先习惯的现代重演。美国密歇根大学安娜堡分校的妮可·艾利森(Nicole Ellison)指出:“这些都是在表示我对你的关注。就像灵长类动物互相捉虱子,我们也期望自己的示好能得到回应——也就期望在将来也能得到对方的关注。”

艾利森和维塔克发现,脸书上的社会理毛行为对弱人脉的维持十分有效,而我们也的确有许多理由来维持这些人脉。那些体现重要关系的深切情绪纽带仍然需要面对面地培养,哪怕这些纽带是在网上产生的。不过弱人脉也自有其好处,这些人脉往往五花八门,并且分散在不同的社会团体之中。他们可以提供新的看法观点,激励创新,带来工作机会,还能让你产生在社群之中的归属感。

要说明社交网络对我们日常生活的影响,一个鲜明的例子就是,我们会轻易地感染不怎么认识的人的情绪。这在现实生活中其实相当常见——有人对你微笑,你也朝他微笑。但是在互联网上,这个感染效应就会成倍地放大。美国加利福尼亚大学圣迭戈分校的詹姆斯·福勒(James Fowler)领导的一个团队,分析了Facebook上的10亿多条更新,结果发现用户会不自觉地在自己写下的评论中传播积极和消极的情绪,受众中甚至有居住在不同城市的朋友和熟人——也就是他们的弱人脉[参见《公共科学图书馆·综合》(PLOS One),第9卷,e90315页]。“在网络世界里,大规模的情绪感染是不久之前才成为可能的。”福勒说,“我认为将来还会发生更多全球情绪同步的情况。现在,我们和世人的同感比任何时候都要强烈。”

高科技时代的社交网络,已经彻底改变了我们的友谊。图片来源:《新科学家》

高科技时代的社交网络,已经彻底改变了我们的友谊。图片来源:《新科学家》

人之所见,人之所为

人类的其他行为也会在网络上传播,包括喝酒、吃饭、还有节食的习惯,不过这些行为几乎完全是在强人脉——也就是好友和家人之间传播的。福勒在另一项研究中发现,投票也是如此。

2010年11月2日是美国国会选举的日子,那一天,福勒的团队在6100万美国Facebook用户的信息流里发布了一则消息,敦促他们前去投票,并允许他们将自己的投票意愿在朋友圈里广播。结果,有大约6万名本来无意投票的人改变了主意,还带动了他们在Facebook上的28万名友人。研究者对这28万名投票者进行分析,结果发现他们绝大多数都是那6万名收到消息的用户的好友[参见《自然》(Nature),489卷,295页]。

福勒指出:“最要好的10个朋友促成了这场社会运动。这证明,如果想在人群中扩散某个行为,你就必须着眼于现实世界中的人际网络。这个发现非常激动人心,因为它开辟了利用网络世界改善现实世界的可能。”

友谊的形式显然已经在过去10年里发生了变化,但这变化究竟是好是坏,现在还在热烈的讨论之中。有研究显示,在网上与人交流的心理学价值和在现实中与人交流是一样的,都能减少焦虑和抑郁,并增加幸福感。在Facebook公司研究计算机科学和社会心理学的莫伊拉·伯克(Moira Burke)发现,用户越是利用Facebook主动和朋友交往,他们就越是不会感到寂寞。不过,究竟是使用Facebook降低了寂寞感,还是本来就善于社交的人更多地使用Facebook,其中的因果现在还不清楚。

但是在网上维系友谊也有不少风险。澳大利亚塔斯马尼亚大学的心理学家蕾切尔·格里夫(Rachel Grieve)指出:“由于电子通信的本质所限,人际交往中的种种细微之处可能在网上遗失。本来在喝咖啡时和朋友随口说的一句话,就算朋友误解也能及时澄清。可是一旦到了网上,那句话就会永远存在下去,许多人都会看到,并产生误会。”

此外还有一些更加微妙的风险。正如波伊德在她的著作《这很复杂》(It's Complicated)中指出的,青少年如果和每一个旧熟人都保持往来,在进入大学之后就会难以建立新的、深入的人际关系。她说:“他们在第一个学期往往不太适应,于是都到过去认识的友邻那里去寻求安慰了。”

自恋还是需要?

对现代社交网络最严重的指摘,是说它助长了自恋和孤僻。美国加利福尼亚大学洛杉矶分校的发育心理学家帕特里夏·格林菲尔德(Patricia Greenfield)说:“情绪表达现在成了公共事件。”她还引用美国州立圣迭戈大学珍·特温奇(Jean Twenge)的研究指出,自上世纪90年代早期开始,美国大学生在自恋特质上的得分就节节攀升。另有研究显示,自恋的人往往也是Facebook和twitter的积极使用者,而这两个网站都特别适合自我标榜。

但是也有人对此比较怀疑。新的研究显示,虽然常有人指责今天的大学生是最自我中心的群体,但是他们的自恋和他们对Facebook的使用之间并没有联系[参见《计算机与人类行为》(Computers in Human Behavior),第32卷,212页]。波伊德主张,学生们热衷使用社交媒体,并不是因为他们我行我素或者迷恋技术,而是因为他们需要友情。“我采访青少年的时候,他们一次次地告诉我,他们宁愿在现实中和彼此见面,一起跨上自行车,不受拘束地出去游玩。但由于社会散播了大量关于陌生人的恐怖信息,这些年轻人已经很难在网络之外的地方见面交往了。”

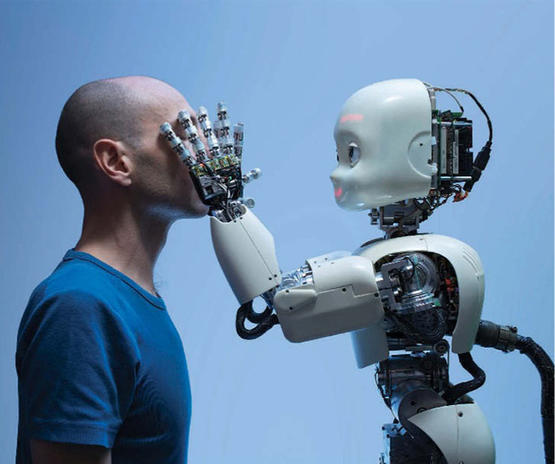

我们与他人建立联系的需求是迫切的,而要在今天的城市里做到这一点又是困难的。那么,我们距离跨出人类的圈子、踏入人工智能的世界还有多远呢?一个机器人又需要多么复杂,才能满足人类友情的核心需求,比如懂得回报和具备人格呢?

根据雪莉·图克尔(Sherry Turckle)在著作《一起孤单》(Alone Together)中的介绍,有些社交技术已经能够触到我们的“达尔文按钮”了。有的机器人已经能和人类目光交流、追踪人类的动作和姿势,并且留下“有人在家”的印象。

或许有一天,我们会从机器人那里获得友谊。图片来源:《新科学家》

或许有一天,我们会从机器人那里获得友谊。图片来源:《新科学家》

比如日本ATR智能机器和通信实验室的神田崇行(Takayuki Kanda)就开发了一个名叫“罗伯维”(Robovie)的人形机器人,它的基本交流能力已经相当成熟,足以令15岁的青少年相信它是一个具有情感的社会动物。神田表示,研究的一大难题是开发出可以随时与人为伴、而不仅仅是待在家里的机器人。据他推测,人和机器人相处的时间越久,就越是容易和它们建立“真正的关系”。

英国林肯大学的约翰·莫雷(John Morray)则主张,要造出合群的机器人,关键是要让它们犯错。莫雷和他的团队正在将人类的认知偏差引入机器人的电路,比如令它们的记忆产生故障,从而对人类的指令产生误解。“我们在试着开发不完美的机器人,也许人类会因此更加接纳它们。”他补充说,研究中的困难在于避开“诡异谷”(uncanny valley)——机器人在外形像人,行为却不怎么像人时,会尤其恐怖。

难道这就是未来的友谊?在美国麻省理工学院指导“技术和自我”项目的图克尔希望,事情不要发展到那一步。她说:“现代人对机器人的执著前所未有,我们想跟机器人做好朋友,想让机器人给孩子当老师,还想让机器人陪伴老人。但是,老人应该可以有人谈谈生命的尽头,谈谈他们失去过什么、爱过什么。他们谈话的对象应该理解什么是爱、什么是失去。一个机器人是永远不会懂得这些的。”

21世纪和任何时代一样,说到友谊,重要的是质量,而非数量。格里夫说:“一张庞大的社交网络会提供许多拓展人脉、搜集信息的机会。但是你如果想感到温馨、得到归属,那就非得有几个好朋友不可了。”换句话说,就像所有随着互联网长大的人知道的那样,真正的友谊就是——你走进了一个人的家里,你的智能手机也自动连上了他的Wi-Fi。(编辑:Steed)

编译自 《新科学家》,Friends in high-tech places