背景阅读:

(妲拉/译)

在美国医学史上,1954年的索尔克疫苗试验占据着特殊的,甚至是值得敬仰的地位。哪怕是在今天,文章也会采用这样的标题来描述它:“创造历史”、“响彻世界的一枪”、“史上规模最大的公共卫生试验”。“脊髓灰质炎灭活疫苗的实地试验是一次标志性事件,它开启了现代疫苗评估的大门。”

说服百万父母

在1954年,全国都紧盯着这场疫苗试验,知道这个项目的美国人比知道“美国总统全名”的人还多。有人估计,截至1954年,全国有三分之二的人曾经向一毛钱进行曲捐款,700万人曾奉献过自己的时间。此前,美国人从未对任何医学研究或者说科学研究投以这么多的关注。

疫苗试验将为国家基金会带来前所未有的考验。他们要恳求数以百万计的父母让自己的孩子参与一项可能有危险的试验,而且民众对这项试验所知甚少;要完成这项任务,宣传普及基本知识、减轻民众的恐惧非常重要。郡卫生官员和学校当局必须出面,同样必须出面的还有医学协会、新闻报纸和家长教师联谊会。成千上万的志愿者必须接受训练。为了准备这次试验,参与项目的211个郡都举行了为期两天的工作坊。医生和护士接受疫苗临床使用的简单培训;学校负责人和老师学习如何记录数据、联系家长;分会志愿者学习公共宣传事宜,包括如何鼓励“黑人”参与。

作为1954年大规模疫苗试验的序曲,乔纳斯•索尔克在匹兹堡附近两个机构中的青少年“志愿者”身上测试了他的脊髓灰质炎疫苗。在那个年代,这样的人体测试十分常见。索尔克已经给自己的家人接种了疫苗,他得到了这两个机构管理人员的大力支持和孩子家长的许可。不过,对于用机构里的儿童来进行人体试验,某些研究者并不赞成。

目前为止,最微妙的问题是该以什么样的力度征召儿童参与试验。在一封写给父母的公开信里,奥康纳写道:“这是医学史上最重要的项目之一,它的成功要靠各位家长的配合。我们确信,您肯定希望自己的孩子参与其中。”这些特别的孩子还将得到光荣的称号:“脊髓灰质炎先锋”。在为父母准备的许可函上,原本常用的句子“我在此许可”被改成了“我谨此要求”,这样的改动意味着不是每一个孩子都能成为被选中的幸运儿。

家长们被告知,灭活病毒溶液“不会引发脊髓灰质炎”,而且“已经有超过5000位志愿者安全地使用了这种疫苗,其中包括索尔克医生本人、他的妻子以及三个年幼的儿子”,至于安慰剂,那是一种“无害的溶液,只是不能预防脊髓灰质炎”,注射过程“只有一点点痛”,“没有负面影响”。

与此同时,负责评估本次试验的人正在密歇根大学搭建自己的舞台。1954年2月,托马斯•弗朗西斯在被废弃的医院老楼里建立了疫苗评估中心。基金会按照承诺提供了资金,弗朗西斯开始干活了。他的预算实际上是无限的,包括薪水支出、设备购置、物资补给、差旅、通讯、统计工作、编辑与编码、装订与制表、改建工程以及大学的间接支出。

脊髓灰质炎先锋

4月26日,在弗吉尼亚州麦克莱恩的富兰克林•谢尔曼小学,六岁的兰迪•克尔站在队伍的最前面,昂首挺胸露出微笑。一位护士卷起他左边的袖子,医生给他注射了疫苗。“几乎没有感觉,”美国第一位脊髓灰质炎先锋自豪地表示,“还没有打青霉素疼呢。”

理查德•马尔瓦尼医生将索尔克的脊髓灰质炎疫苗注入了六岁的兰迪•克尔的左臂,美国历史上规模最大的公共卫生试验就此拉开帷幕。

接下来的几周里,这一幕还将重复数千次。每所参与试验的学校都成立了疫苗小组,由五名成员组成:一位负责注射疫苗的医生,一位护士,一位临床记录员,还有两位临床助手。孩子们被带到指定区域等待,几位志愿者(通常是学生的母亲)负责维持秩序。然后,孩子们一个个地在老师的带领下进入注射室,确认身份。临床记录员录入注射日期,找出家长的申请表格,检查疫苗批号。接下来,临床助手帮助孩子做好准备,护士打开装着樱桃色液体的小药瓶,用注射器抽取液体,每注射一次就换一根新的针头。接种疫苗之前,医生会向记录员复述疫苗批号。另一位助手负责处理用过的注射器、针头和纱布片。孩子走出去的时候,志愿者会给他一根棒棒糖。

在肯塔基州的列克星敦,几十个孩子来接种第一剂脊髓灰质炎疫苗,但他们没有家长签名的表格。一位目击者表示:“外面狂风暴雨,但这挡不住人们的脚步。四位母亲穿上防水鞋套和雨衣,攀过小山,穿过乡间小径,挨家挨户地找到了这些孩子的父母,拿到了他们的申请表。”在纽约,为了安抚移民孩子和他们的父母,志愿者用他们的母语向他们解释试验的来龙去脉。在亚拉巴马州的蒙哥马利,黑人孩子们在一所白人公立学校的前院里接种索尔克疫苗,按照南方的种族礼仪要求,别人只能叫他们的名字,不能叫姓,而且他们不能使用学校里的洗手间。

试验过程中,哪里一切顺利,哪里出了错,托马斯•弗朗西斯的日志一一记录在案。比如说:有个孩子第一次接受注射,护士不小心给他接种了两剂疫苗。那下一剂的注射需要取消吗?(不用,照原计划执行。)有个孩子接种了第一剂疫苗,却漏掉了第二剂,她还要再接种第三剂吗?(要,两剂总比一剂强。)有个孩子搬到了另一个郡,父母希望让他继续接种疫苗,但谁也不知道他接种的是真正的疫苗还是安慰剂。能不能把编码告诉地方官员?(绝对不行,编码是最高机密。)

有的问题没法解决。在纽约州的斯克内克塔迪,护士无意中误用了一具留有残液的注射器,“给一个应该注射安慰剂的孩子注射了大剂量的疫苗”(或者反之)。在爱荷华州的达文波特,有个校长的办公室没上锁,全校的疫苗注射记录都被偷走了。在北卡罗来纳州的吉尔福德郡,医生“拿走了疫苗的小药瓶,打算留给自己家和密友家的孩子”。

一旦出现死亡病例,弗朗西斯就会接到电话通知。比如说,5月31日,“密西西比州杰克逊市参与了注射试验的七岁男孩莱恩死亡”。前一天,莱恩因为“严重头痛、剧烈呕吐”而入院,几小时后死亡。弗朗西斯花了几个小时拼凑事件全貌。他打电话询问了男孩的医生、当地的卫生官员和解剖尸体的病理学家。由于病理学家怀疑小男孩的死因是头部创伤,所以他没有采集死者的便样,也没有提取脊髓以供分析。现在,“要去找这些证据已经太晚了”,弗朗西斯痛苦地写道。男孩的尸体已经做了防腐处理。但弗朗西斯抓住了其他线索。他发现,解剖尸体时在场的人相信莱恩死于“脑部水肿”,而且当时男孩佩戴着颈部护具,因为他几周前受过伤。弗朗西斯认为,从医学的角度来看,这个证据很有说服力。儿童死亡的原因很多,他们经常会生病。弗朗西斯发现,这份工作最困难的地方,也许正是如何判断孩子到底是死于疫苗,还是其他普通疾病。

北卡罗来纳州格林斯伯勒的一处脊髓灰质炎病房。

这是一份压抑而繁重的工作。参与试验的儿童中会有数百人死去——排在死亡原因第一位的是意外事故,然后是癌症、肺炎和脊髓灰质炎(占死亡人数的5%)。每当有悲剧发生,弗朗西斯就会接到电话。他埋头前行,挨个调查;弗朗西斯深知,如果出现太多无法解释的病例和死亡,那公众对疫苗试验的信心很容易被压垮。弗朗西斯从心底里坚信疫苗是安全的。索尔克毕竟是他一手教出来的,而且他职业生涯的绝大部分时间都在研究病毒灭活技术,包括脊髓灰质炎灭活。不过,弗朗西斯回忆说,那时候他最怕的就是办公室的电话在深夜里突然响起,铃声里藏着无以言表的噩耗。

弗朗西斯一点都不急

春天过去,学年结束,脊髓灰质炎流行季节开始,试验也结束了。超过60万名儿童至少接受了一次注射,其中三分之二的孩子来自注射对照区,另外三分之一的孩子来自观察对照区。最让人震惊的是,这60万名儿童中接受了全部三次注射的比例高达95%,这表明密集的全国性宣传和各地社区的努力卓有成效,众多家长为这场激动人心的圣战作出了巨大贡献。

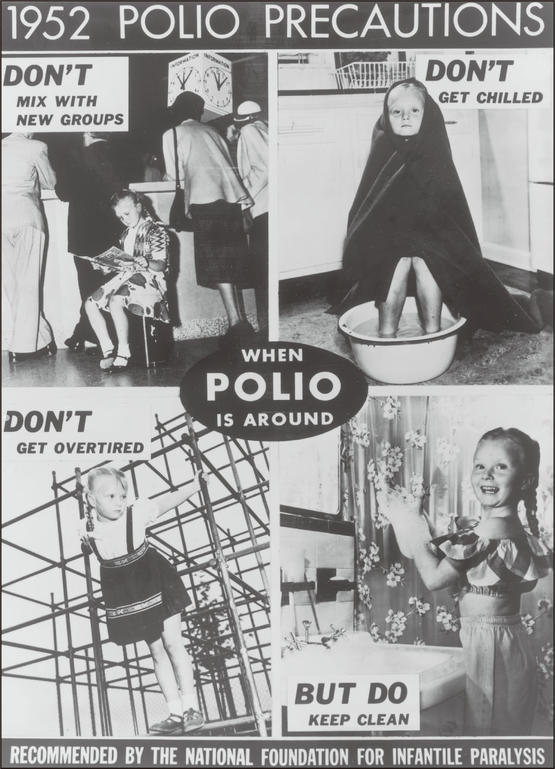

1952年是脊髓灰质炎历史上最糟糕的一年,美国报告的病例共有57000例。那个年代完全没有办法预防这种疾病,国家基金会只得分发“预防脊髓灰质炎注意事项”,以供父母遵循。全国的城镇关闭了游泳池、图书馆和电影院,用卡车和直升机喷洒DDT,鼓励儿童在室内玩耍,试图靠这些方法预防脊髓灰质炎。

当然,如果疫苗效果不佳,这一切都毫无意义。接下来,所有目光都转向了安娜堡的疫苗评估中心,这里一片忙乱,每天有两批鼓鼓囊囊的邮袋到达,弗朗西斯带领团队夜以继日地采集、处理、编码、阐释送来的数据。拥有高速计算机的我们很难想象他们当时的工作有多繁重。参与试验的儿童共有1349135名,他们要为每一个受试儿童建立档案。每当有新的数据到达,档案就需要更新,然后反复检查有无错漏。为了建立分析模型,弗朗西斯从美国人口调查局征召了惯于处理大数据的统计学家。为了对数据进行编辑和编码,他以1.25美元的时薪雇佣了几十位密歇根大学的研究生。有的数据以速记法记录下来,有的数据誊抄到穿孔卡片上,送往底特律的IBM公司,用“十进位制的磁鼓存储机器”将结果编制成表,当时的机器用的是一种新的编程语言,很快大家就知道了它的名字:FORTRAN。弗朗西斯总共雇佣了120个人,员工薪水、制表费用和大学的间接支出花掉了一大笔预算。

弗朗西斯一点都不急。他说,工作“该做完的时候自然就会做完”。他不打算开新闻发布会,也不打算定期汇报进展,更不会允许员工泄密。所有工作都应该静悄悄地完成,他必须不受干扰。

“疫苗安全、有效、效果良好”

弗朗西斯的评估工作花了差不多整整一年时间。1955年3月初,他告诉奥康纳,活儿基本干完了,他准备坐下来撰写最终的报告。宣布结果的时间定在1955年4月12日,也是富兰克林•罗斯福的十周年忌日。地点定在密歇根大学的拉克姆礼堂,这座典雅的建筑是研究生院主楼,会场大小足以满足基金会的任何设想。

当天清晨,与奥康纳、索尔克和其他人共进早餐的时候,弗朗西斯终于打破了沉默。他说,试验的结果是乐观的,我的报告你们肯定乐于接受。虽然索尔克对此并不惊讶,但他还是如释重负地长叹了一声。几个人握手之后一同前往拉克姆礼堂,那里有超过150名记者挤在三楼的临时媒体区里。按照计划,每位记者会在9点10分准时领到一份资料,里面包括弗朗西斯报告的摘要;根据双方的君子协定,在弗朗西斯的演讲开始之前,他们不得对外泄漏消息。回头去看,这样的要求简直就是奢望。密歇根大学媒体办公室的助手来得晚了一点,9点17分,他们到达现场,差点引起了骚乱。助手们担心自己的安全,他们跳到旁边的桌子上,把资料扔给下面拥挤的人群。一位记者表示,现场简直就像“一群饿狗扑向垃圾桶”。

9点20分,君子协议被打破了。第一个向全世界公布消息的是NBC新节目《今日秀》的主持人戴夫•加罗韦,他引用了密歇根大学发放给媒体的资料,“疫苗安全、有效、效果良好”。悬念终于尘埃落定。学校里的孩子和厂里的工人从扩音器里听到了这个消息,围在收音机旁的白领听到了这个消息,在百货商店、法庭和咖啡店里,人们毫不掩饰地流下了如释重负的热泪。对很多人来说,4月12日就是第二个对日作战胜利日——战争结束了。“我们又安全了,”作家弗兰克•迪福德当时是一名中学四年级学生,他回忆说,“我们在教室里欢呼庆祝,外面也响起了欢庆的汽笛声和教堂的钟声,我们征服了脊髓灰质炎。”

弗朗西斯站起来发言的时候,数百万人已经知道了他的秘密。礼堂里有500位尊贵的听众和15个摄像团队,他们期待的是一场干脆利落的演讲。但弗朗西斯讲了足足98分钟,冗长的发言中点缀着表格和幻灯片。

弗朗西斯说得很清楚,疫苗是安全的,但质量参差不齐;有的批次预防疾病的效果大大优于其他批次。然后,他宣布了结果:

如果采用观察对照区的数据,那么可以认为疫苗预防瘫痪性脊髓灰质炎的有效率为60%~80%,预防I型脊髓灰质炎的有效率为60%,预防II型和III型脊髓灰质炎的有效率为70%~80%。

弗朗西斯一直不太信任观察对照区的数据。他认为,愿意让孩子接种疫苗的父母和不愿意的父母之间有各种文化差异和经济差异,这些因素肯定会干扰试验结果。此前,他自己的研究已经表明,“脊髓灰质炎先锋”家庭受教育程度和经济收入更高,住的“社区更好”、家庭卫生条件“更佳”——这些孩子基本属于“中产阶级”,而观察对照组的孩子普遍属于“下等阶层”,前者罹患脊髓灰质炎的风险本来就高于后者。弗朗西斯说,考虑到这个因素,评估中心对注射对照区的数据“更有信心”,因为在注射对照区,接种疫苗的孩子和接种安慰剂的孩子生活的环境“基本相同”。他继续发言,“在此基础上,”

也许可以说,这些地区的疫苗预防瘫痪性脊髓灰质炎的有效率为80%~90%,预防I型病毒的有效率为60%~70%,预防II型和III型病毒的有效率为90%以上。

一位具体的救世主

虽然弗朗西斯发表的结果是正面的,但比起引发了公众狂欢的媒体报道来,却显得有些逊色。有人质疑疫苗的效果能持续多长时间,整体成效如何。

索尔克自己发言时却一鸣惊人。“从理论上说,”他骄傲地宣布,“我的1955版新疫苗和新的接种流程也许能让所有接种者对瘫痪性脊髓灰质炎100%免疫。”弗朗西斯闻言震怒。 “乔纳斯的演讲结束后,我愤怒地走到他面前。‘真见鬼,你干嘛要说这些,你没有权利宣布疫苗100%有效。你在想什么啊?’”

但索尔克的非凡成就引发的公众狂热已经不可逆转。在那个时代,公关逐渐渗透到社会每一个角落,媒体宣传铺天盖地,就连科学界也不免受到影响。基金会将索尔克送上神坛,媒体推波助澜。这个国家需要一位特殊的英雄,多年来公众锲而不舍地支持脊髓灰质炎研究,需要有人来接受他们的欢呼,让他们战栗。公众需要一个美国式的故事,足智多谋的孤胆英雄历尽艰辛,利用现代医学工具在实验室里创造了奇迹。总而言之,我们需要一位具体的救世主。

索尔克夫妇与三个孩子。这张照片摄于1955年4月11日,也就是弗朗西斯报告发布的前一天,一家五口在密歇根州安娜堡的房间中休息。

对科学家来说,索尔克却成了笑柄。学术界从最开始就对他评价不高,现在无数赞誉突然落到了他头上,混乱在所难免。他做了什么,值得人们这么关注?他凭什么得到这么多荣誉?“我们知道,疫苗的成功会让他成为公众眼里的神祇,”一位基金会内部人士回忆道,“人们会夸大他工作的意义,将本该属于恩德斯、博迪恩和其他很多人的成就归功于他,让他被其他科学家孤立。”

“你能说太阳的专利权是谁的吗?”

现代新闻广播之父爱德华•R.默罗也出席了安娜堡的会议。默罗热情、无畏、烟不离手,看起来有点像是遥远的热点现场或是战地上穿着军用风衣直播新闻的外国记者——这些事儿他真的干过。默罗的出席意义重大,他的到来让这场科学界的枢机会议变得像党派大会或是军事行动一样凝重。

4月12日晚上10:30,默罗在安娜堡的疫苗评估中心做了现场直播,弗朗西斯和索尔克坐在他身旁。“今天,”默罗的开场白说道,“一项伟大的研究迈出了一大步,这个房间里传出的好消息驱散了千万美国家庭心头的恐惧。”默罗问弗朗西斯:“您的数据表明目前疫苗的有效率为60%~90%,具体取决于脊髓灰质炎的类型。那么有效率能否达到95%甚至100%?有这样的可能吗?”

这正是争议的焦点,弗朗西斯报告的是目前的疫苗试验结果,索尔克预言了未来的疫苗效果,二者之间的差别不容忽视。弗朗西斯仍坚持自己的观点。他回答说,改善肯定是有的,“但是你说95%~100%,没有哪种疫苗能真正达到这个水平,除非是在非常理想的条件下”。

很快默罗换了个话题:“疫苗的专利权是谁的?”索尔克回答:“要我来说,它属于所有人。脊髓灰质炎疫苗没什么专利权可言,你能说太阳的专利权是谁的吗?”

这是索尔克最受推崇、被引用得最多的一句名言。是的,这是所有人的疫苗,慈善基金会领导了这场圣战,大众的献身精神推动项目前进,数百万笔小额捐款提供了资金,无数科学家付出了努力,热忱的志愿者完成了测试。生日舞会、剧院募捐、时尚秀、行动的母亲、海报上的儿童,他们都是疫苗的功臣。公众的努力促成了疫苗的诞生,它属于每一个人。

节目结束后举行了一场宴会。默罗像父亲一样搂着索尔克的肩膀说:“年轻人,一场大悲剧刚刚落到了你头上:你再也不是个默默无闻的人了。”

很多科学家还不习惯自己的同行出现在《时代周刊》的封面上,他们觉得真正的科学家应该在实验室里埋头工作,而不是在公众面前哗众取宠,而索尔克显然对后者更感兴趣。

就在4月12日那天,纽约城一个9岁的小女孩躺在拥挤的病房里,去年10月,她染上了脊髓灰质炎,脖子以下彻底瘫痪了。小女孩的铁肺上方挂着一面镜子,透过镜子她看到了电视里全世界的人们都在欢庆索尔克疫苗问世。悲痛欲绝的母亲坐在她的床边哭泣。“七个月,”她说,“你怎么就不能再等七个月呢?”

对很多这样的人来说,疫苗来得太晚了。(编辑:odette)