俗话说,知人知面不知心。一提到思维,大多数人可能都觉得这是一种非实体的存在,但是神经科学家却并不这么认为。之前有研究表明,不同的人之所以在思维和行为上各有千秋,是与大脑的物理连接有密切联系的。最近,由麻省总医院的刘河生博士所领导的团队通过研究揭示了这一现象的更多细节,扫描出大脑的功能性连接具体在哪些区域有着较大的个体差异性。研究论文于今天发表在了《神经元》(Neurone)杂志上。该工作可以说在“精神”与“物质”之间架起了一座桥梁。

研究者通过对23个健康的被试者的大脑进行功能性磁共振成像(fMRI),对这些大脑的结构进行了分析,得到了一些有意思的发现——不同的个体在大脑主管感觉(比如触觉、视觉等)的区域上结构都很相近,而主管控制和注意力的区域的结构却大不相同。

实验中的被试者在6个月中总共接受了5次测试,以尽量避免个体本身的不稳定性的影响。在实验中,大脑的功能性连接,也就是不同区域脑信号的耦合,被扫描并且成像。通过对数据的分析,研究者发现,在大脑皮层的不同区域,结构的个体差异程度是不一样的。将本实验的结果和之前其他相关工作进行对照发现,那些个体差异小的区域,多为负责感觉的区域,而个体差异大的区域多为负责认知和行为的区域;而且这种差异在物理结构上,主要和大脑皮层的沟槽深度相关,而不是和皮层的厚度相关。

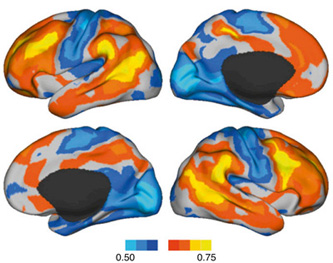

大脑功能性连接的个体差异程度在不同区域上各有不同。冷色表示差异程度小,暖色表示差异程度大。供图:刘河生

上半部分表示大脑的功能区域分类,下半部分表示功能性连接的个体差异程度。通过上下对照可以发现大脑功能性连接的个体差异程度与该区域功能的相关性。供图:刘河生

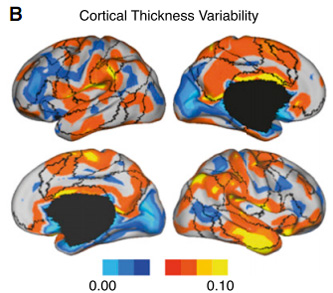

上、下部分分别表示大脑皮层沟槽深度和皮层厚度的个体性差异,与本文中第一幅图比较可以发现,功能性连接的个体差异主要和前者而不是后者相关。供图:刘河生

这项研究成果在人的个体能力差异和物理结构之间建立起了联系,可以进一步应用于对大脑的演化和发育的研究。关于一些更潜在的应用,刘河生在接受果壳网采访时表示,该研究在未来可能使脑外科手术在针对不同的病人时能够采取不同的策略以适应个体差异性,还可以帮助修正由个体差异导致的神经影像学研究的统计数据偏差。

信息来源:EurekAlert!