(Allison Liu/译)“曾经的天方夜谭已变得触手可及。”在华盛顿特区一个关于人类基因编辑的历史性峰会上,加州理工学院的大卫·巴尔提摩(David Baltimore)说,“改变人类遗传的技术已近在眼前,我们需要决定,我们的社会该怎样运用这种能力。”

基因编辑从未如此简单又如此强大,值此契机,三个国家的顶尖科研机构举办了这个为期三天的峰会,为科学家、伦理学家、律师以及对此感兴趣的公众提供了一个“思考基因组编辑对科学和社会的影响”的机会。这是1975年在加州阿西洛马举办的一场类似会议的精神的延续。在那次会议中,参会代表讨论了初生的基因工程技术的伦理学问题。

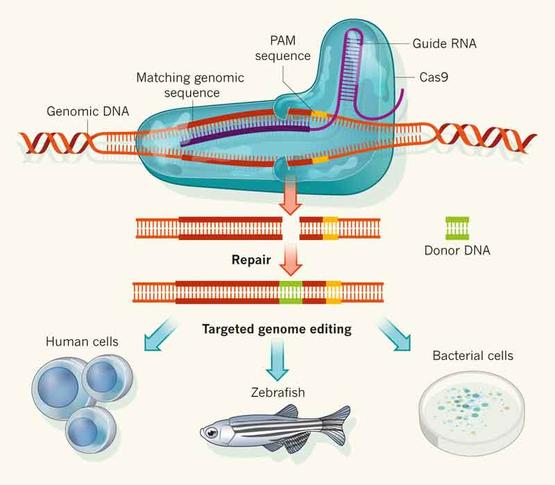

巴尔提摩参与了这两次会议,据他所说,情况已与当时大不一样。区别就在于人们现在掌握了一系列改变人类DNA的新工具,尤其是风靡的CRISPR-Cas9系统,它让科学家可以轻易地删除、修改或插入基因。相较以往,新技术更加经济、精确,也更加全能:就像计算机之于算盘——或者换个更黑化的场景——就像机关枪之于长矛般天差地别。

CRISPR-Cas9系统已经成为目前最方便的基因编辑工具。图片来源:origene.com

到了必须讨论它的时候了

由于我们掌控了这种力量,一些老生常谈——比如扮演上帝、定制婴儿或者《美丽新世界》中敌托邦式的遗传有产者和无产者(编者注:在《美丽新世界》中,利用遗传技术,人类从胚胎期就被分为五个阶级,长大后“各司其职”,从事不同性质的职业和活动)——又成了眼前亟待解决的问题。无论是试管婴儿、克隆、干细胞治疗、还是线粒体置换疗法,每当新一波基因技术出现,这些问题就要老调重弹一次——但也有人说现在正是讨论的最佳时机。“在过去,对这些可能性,科学家们可以轻易地不予理会。”弗朗西斯·科瑞克研究所的罗宾·洛弗尔-巴吉(Robin Lovell-Badge)说,“但很快,我们就无法再否认这些问题了。”

这个转折点发生在4月,中山大学黄军就的团队称他们利用CRISPR编辑了人类胚胎(实验使用的是无法存活、无法发育成人类个体的胚胎),对能导致遗传病“β-地中海贫血”的缺陷基因进行了改造。这项研究让全世界措手不及。在美国,这类研究是无法进行的,至少使用联邦经费时绝不可能;在英国,如果获取了许可,可以研究胚龄在14天内的胚胎。

对此,一些科学家呼吁,在人们能够评估CRISPR和其他基因编辑手段的安全性、探讨这些技术的社会影响,并制定出明确的伦理学规范和管理条例前,暂时中止任何对人类生殖系进行基因编辑的研究。

这个峰会也因而举办。然而,参会代表在第一天就花了大量时间争执一个更微妙的问题:即使我们能够安全又精确地编辑人类基因,但又为什么要这么做呢?

为什么我们需要基因编辑?

如果考虑在人体中进行基因编辑,那么最显而易见的应用就是治疗疾病。一个月前,医生利用基因编辑治愈了一例无法治疗的白血病——他们先取出患病女孩的免疫细胞,对其进行编辑,让这些细胞既能杀死癌细胞又能耐受化疗药物,再将之注入患者体内。其他团队正在尝试取出艾滋病患者身上的细胞,删去一个特定基因——艾滋病病毒通过这个基因编码的蛋白进入细胞,再将之注回患者体内。这些案例被称为体细胞治疗,改造的都是生在人类体内、和人类共存亡的细胞。

对人类生殖系基因(也就是精子、卵细胞和早期胚胎细胞的基因)进行编辑就要有争议得多了。这种改造影响的不仅仅是单独的个体,还会影响他们的子孙后代。这些改变世代相传,可能会改变人类的遗传轨道。

生殖系改造最能派上用场的地方在于治疗一些严重的遗传病,比如囊肿性纤维化、亨廷顿舞蹈症或者戴萨克斯症。这些遗传病都会造成使人衰弱的症状,预后情况都很不理想,而且都是由单基因突变导致的。在一个基因编辑安全有效的时代,这些疾病完全可以预防。

“我是一名母亲,我的孩子死于胎儿先天缺陷。”美国组织库协会(American Association of Tissue Banks)的萨拉·格蕾(Sarah Gray)对一群专家组成员说,“他只有六天大,却无时无刻不深陷折磨。他每日都会发作癫痫。如果你们有技术有能力治愈这些疾病,那就该死地付诸行动。”

而其他一些常见病,如阿兹海默症、糖尿病和一些癌症,受成百上千个基因调控。对于这种情况,基因编辑就只能降低患病风险,而不能完全预防疾病。

也许最受争议的是,人类可以利用CRISPR和其他基因编辑技术进行非治疗性的人体强化,比如通过改造基因来增加肌肉质量、身高或智力。人们所熟悉的关于定制婴儿的抵制就是这样回来的。

首选之策?

考虑一下一些严重的遗传病,比如戴萨克斯症或者亨廷顿舞蹈症。对于显性遗传病来说(单拷贝的缺陷基因就能致病),有50%的胚胎是正常的;对于隐性遗传病(双拷贝缺陷基因才会致病),有75%的胚胎正常。所以大部分情况,人们并不需要基因编辑。父母可以选择进行体外受精,随后由医生筛选出未携带风险基因的胚胎。这项技术——胚胎植入前遗传学诊断(PGD)——只有在父母双方都携带致病基因,且所有胚胎都会受到影响时才会失效,但这样的情况非常罕见。

“如果真要避免遗传病,生殖系基因编辑对我们来说既非首要选择,也非次要选择,甚至连第三第四选择都谈不上。”布罗德研究所的埃里克·兰德(Eric Lander)说。实际上,更为有效的办法是推广遗传学诊断测试,让父母们意识到自己是风险基因的携带者,从而进行胚胎植入前遗传学诊断。

但植入前遗传学诊断也不是万能药。哈佛大学医学院的乔治·戴利(George Daley)治疗了一些NEMO缺陷综合征患儿,基因缺陷导致他们的免疫系统异常衰弱。患儿家属常常会再生一个健康的孩子,用他/她的骨髓来挽救自己的哥哥或姐姐。植入前遗传学诊断看起来是个显而易见的解决方案,但那个时候父母往往已经年岁较大,这种方法的成功率变得很低。去年,戴利的同事在8个家庭中尝试了这项技术,尽管平均每个家庭尝试了5次体外受精,仅有一家生出了宝宝。这种情况下,戴利说,与其像买彩票般寄希望于生出健康宝宝,不如干脆利落地用CRISPR技术对某个胚胎进行基因编辑。

技术的双刃

哈佛大学的CRISPR先驱——乔治·丘奇(George Church)认为在某些合法用途中也可能藏有灰色地带。“我认为有些人可能会借治疗严重疾病的名义进行基因强化。”他说。比如,因老年痴呆导致身体功能减退的患者可能会求助于基因编辑,抑制认知功能下降。“接下来是有老年痴呆高风险但年纪尚轻的人,再接下来是想占据先机、继而又想修复自身精子的商业大亨。”

但基因编辑在常见病的治疗上可能毫无用武之地,因为这些病往往受大量基因调控。比如说,如果想要治疗精神分裂症风险最高的人群,你可能需要利用CRISPR编辑数千个基因来将他们的患病率降低到平均水平。这可不是个好主意,原因会在下文中说明。

这同样适用于其他方面,比如智力、身高、运动能力或个性,这些属性都受数千个基因影响;除此之外,环境因素也起着重要作用。“这并不是一加一等于二那么简单。”约翰·霍普金斯大学的医学史学家纳撒尼尔·康福特(Nathaniel Comfort)写到,“如果你相信有可能定制婴儿,那么你低估了基因调控机制的复杂性。

所以,无论我们能多么精确地编辑基因,有些东西也不是我们能一编了之的,更别提安全性了。很少有功能单一的基因。编辑数千种基因会让身体陷入难以预料的境地。比如说,删掉CCR5基因可以让人们免疫艾滋病病毒,但也让他们死于西尼罗河病毒的风险高上13倍。改造FUT2基因可能降低患I型糖尿病的概率,但也增加了感染诺瓦克病毒的风险。

即使是严重疾病背后的基因也可能拥有预计不到的功能。导致镰刀型贫血病的基因型能在人类中流传下来,是因为这种基因能够帮助携带者抵御疟疾。将这种基因变体从人类基因库中除去也许并不是什么好主意。

“我能想出的适用于基因编辑的对象,一只手就能数出来。”兰德说。比如,E4型的ApoE基因携带者更容易患老年痴呆症。你可以编辑这个基因,兰德说,“但我可不敢保证不会出问题,因为大概3%的人类保留了ApoE4基因。”这让他有些犹豫,“如果(编辑这个基因)是个好主意,为什么它没在演化过程中被淘汰呢?”他问道。

问题在于,有些人根本不会在意这些问题。“在一定程度上,新技术的应用都来自需要,但我们也不应忘记,它们同时也受市场需求驱使。”戴利说。当运用和滥用CRISPR同样容易,一些黑诊所就可能会提供基因编辑服务以进行人体强化——即使科学家认为这些技术不安全、无效,甚至只是空谈。毕竟,吹得天花乱坠的维生素补剂能激起购买热潮,未经证实又缺乏监管的干细胞疗法亦是如此——如果这些案例给我们了一个启示,那就是“为什么要运用这项技术?”这个问题的答案很可能只是:“因为我们能。”

(编辑:Calo)