(李升伟/编译)

提起进化论,人们往往会想到查尔斯·达尔文(Charles Darwin),很少人会想到伊凡·瓦林(Ivan Wallin)或琳·马古利斯(Lynn Margulis)。少有人知的是,后两位是开创性的近代进化理论家。

他们和其他科学家一起揭示了共生起源(symbiogenesis)——新物种通过两种或多种物种在进化上的相互依赖而出现,并证明共生起源在生命史中与适者生存至少是一样重要的:生物体的合作和相互依赖对进化的贡献也许超过了竞争。

然而,这样的深刻见解还没有得到人们的关注。探究其根源,也许在于亚当·斯密(Adam Smith)的个人主义哲学大众化的文化史。

向琳·马古利斯致敬的作品《内共生学说》,挂在麻州大学莫里尔科学中心的走廊上。图片来源:Shoshanah Dubineer

向琳·马古利斯致敬的作品《内共生学说》,挂在麻州大学莫里尔科学中心的走廊上。图片来源:Shoshanah Dubineer

达尔文主义和个人主义

在1859年达尔文出版《物种起源》(On the Origin of Species)之前,欧美人一直倾向于将对象减少到“个体”来解释复杂性。亚当·斯密的《国富论》(The Wealth of Nations)认为:大型社会组织,比如经济体,应该“依据自身利益或个人幸福的最大化来理解”。这为理解复杂系统定好了哲学和科学方法的调子。而且这种哲学的感召力是双重的:道德上,人们被解放为利己的;智力上,人们开始从简单的个人立场来解释复杂的问题。

达尔文受到斯密的影响,一点也不比其他人弱。1859年,当达尔文提出他的进化理论时,他坚决地站在了斯密的个人主义哲学立场上。据进化生物学家斯蒂芬·杰伊·古尔德(Stephen Jay Gould)猜测,“达尔文理论所倡导的原理,没有高出个人对他们自己的自身利益的追求……达尔文将亚当·斯密的理论移植到自然问题上,建立了他自己的自然选择理论。”看不见的进化机制是达尔文的提法,方便地借用了斯密的经济学概念“看不见的手”。

自身利益的逻辑延伸引发了无休止的论战。从1651年托马斯·霍布斯(Thomas Hobbes)出版《利维坦》(Leviathan)以来,欧美人已经在为调和自治理想与社会稳定之间的矛盾进行着斗争,而且经常是暴力形式的。

所以现在流传下来描述达尔文巨著精华的英语短语,一般所描画的是暴力,不是和谐。赫胥黎(T. H. Huxley)把生命的历史描绘为“一场持续的混战……每个人对所有人的霍布斯式战争,也就是生存斗争。”英国政治理论家赫伯特·斯宾塞(Herbert Spencer)这样定义自然选择:“适者生存”。

达尔文和他的自然选择理论。图片来源:jackies-forget-me-nots.com

达尔文和他的自然选择理论。图片来源:jackies-forget-me-nots.com

超越“竞争”,审视“合作”

与盘踞一时的个人主义及其政治理想融合后,达尔文主义的自然选择理论在长达一个多世纪里完全统治着西方人的进化观。但其实在19世纪末,一些西方博物学家已经开始对进化原理进行不同解释:超越竞争,审视合作的作用。

这些研究者们研究了许多“单独的”物种如地衣、巨绿海葵和白蚁,发现这些自治物种是联合工作的。1882年,苏格兰生物学家帕特里克·盖迪斯(Patrick Geddes)在《自然》杂志上发表了《藻类和动物的共生现象》,将巨绿海葵体内的海藻和动物细胞之间的生物学关系解释为物种形成的特殊形式。绿藻细胞很合作地流进巨绿海葵体内成为它的动物性食物,让这种海葵在数量上超过了没有海藻细胞与之共生的其它海葵。这种进化适应的方式不在达尔文主义最初的概念框架之内。

而如果这一理论要在当时出现,则很可能是在欧美以外的地方。当时,俄罗斯生物学家在共生驱动物种形成理论方面就走在了前面。1910年,俄罗斯科学界积累了足够的证据。植物学家康斯坦丁·梅利兹柯斯基(Constantin Merezhkowsky)更是创造了新的进化术语:共生起源(symbiogenesis),即“通过两种或多种共生生物的组合或关联而形成的生物体起源”。

对共生起源的“社会主义”研究

俄罗斯人明确地对欧美人的个人主义文化观念怀有敌意。俄罗斯博物学者、进化理论家和政治哲学家彼得·克鲁泡特金(Peter Kropotkin)对其持高度的批评态度,尤其是赫胥黎的“每个人对所有人的霍布斯式战争”。人与动物合作穿越西伯利亚的旅行,给克鲁泡特金留下了深刻的印象。

带着倾向于社会主义的文化偏见,克鲁泡特金极其感兴趣地观察到了人、驯鹿、鸟类、鱼类、蚂蚁和大量其它生物之间的物种内和物种间关系,以及他们是如何在严酷的西伯利亚寒冬中存活下来的。他认为,除了它们的生态学关联,个体生物不值得从进化视角来进行研究——因为在无情的西伯利亚,个体无法达到生物学意义上的生存。

在《互助论》(Mutual Aid,1902)中,克鲁泡特金写道“互助是与彼此斗争一样的一条动物生命法则,但是……作为进化的一个因子,它最可能有远大于此的重要性。它有利于居住习惯和生活特性的发展,也能确保物种的保持和进一步发展。”

彼得·克鲁泡特金在《互助论》中提到了他对共生起源的理解。图片来源:hewj.org

彼得·克鲁泡特金在《互助论》中提到了他对共生起源的理解。图片来源:hewj.org

按照科学史学家丽娅·尼古拉耶夫娜·卡克希娜(Liya Nikolaevna Khakhina)所指出的,俄罗斯进化理论家们并没有忽视达尔文的自然选择理论,但他们却以不同的方式考虑它。到20世纪20年代为止,许多俄罗斯科学家已经变得相信“共生是进化新事物的来源,但是自然选择……的作用使得共生关联出现和加强。”也就是说,按照卡克希娜的物种形成观念,如果“共生是作者、自然选择就是编辑。”

共生起源的奠基者

在20世纪上半叶的欧美,即使科学家们将他们对进化的研究缩小到了显微镜水平的细胞研究,思想上的个人主义学派仍然一直是主流的。研究人员假设细胞核内的基因包含了决定个体的功能、性状和健康乃至个人进化前景的所有信息。遗传学竞赛新的成见和追求只是延伸了对“适者生存”进化的解释。然而,少数科学家仍然对生物学适应的共生解释保持着兴趣,认为细胞核遗传学只诉说了进化故事的一部分。

最重要的共生思想家是科罗拉多大学的伊凡·瓦林。在20世纪20年代,他提出了激进的假说:线粒体并不是内源地从漫长的随机细胞核遗传突变历史中进化而来,而是出身于与我们的细胞形成了合作关联的细菌。这种观点在某种意义上和适者生存理论是不同的。

1927年,瓦林发表了《共生主义与物种起源》,指出线料体拥有它们自己与众不同的基因,有它们独立的细菌血统。这是呈现给欧美科学界、支持共生起源进化论的第一种直接的遗传学证据。

瓦林本来会引起一场轰动的,但是西方科学家并没有引起注意。共生起源观点仍然在细胞核理论的阴影笼罩下。尤其是在孟德尔(Gregor Mendel)工作复兴之后,大多数科学家相信任何在细胞核外发现的遗传材料都对进化是次要的。

同时,公众对专家们提出的进化理论中难以弄懂的变异并不感兴趣。他们感兴趣的是神创论与进化论之间的争论——比如1925年的田纳西州诉斯科普斯审判案。人们关心的是进化是否“真实”,而不是它如何“进行”。20世纪50年代,当人们淡忘了斯科普斯时,詹姆斯·沃森和弗朗西斯·克里克揭示了DNA的双螺旋结构,使共生起源被归入了细胞核遗传学全新一代的热情讨论里。当进化生物学家琳马古利斯成功地使瓦林和更早的俄罗斯共生起源论者们的观点复活的时候,已经过去了一代人的时间了。

琳·马古利斯的内共生学说

尽管科学家们在20世纪中叶关注的是真核生命,但地球上最丰富的生物体类型细菌却是原核生物。实质上,所有真核生命已经适应了与原核细菌的共生关联。马古利斯是试图普及这一事实的第一批西方科学家之一。她将她几乎全部的学术生涯都花在了将这种微观进化形式上,并试图将其带给关心宏观世界的读者们。

按照马古利斯的学说,微观生物体和其它微观/宏观生物体之间的进化关系是生命史的本质。马古利斯的微生物学研究使她能够验证和扩展瓦林的共生中心理论。1966年,她试图发表她对复杂生命的进化问题的观点性论文《有丝分裂真核细胞的起源》,遭到了15种科学杂志的拒绝刊登。当她的文章最后在《理论生物学杂志(Journal of Theoretical Biology)》上发表时,批评接踵而来。尽管如此,马古利斯越是推进她的共生进化理论,她的如下观点就变得越加令人信服:作为生命史上一次重大的进化过渡,真核生物细胞15亿年前的出现是共生起源的结果。

按照马古利斯的观点,原核——原核生物的共生出现了真核生物,原核——真核生物的共生出现了更具竞争力的真核生物,而真核——真核生物的共生则出现了多细胞生命。经典的“生命树图”几乎无一例外地是分散的分支图;但是,既有分支也有会聚的“榕树图”才是最好的。到今天为止,许多科学家和大多数外行仍然忽视了这种想像进化的方式,从而从根本上限制了他们想像自己的方式。

琳·马古利斯的内共生学说能够解释细胞内的线粒体和叶绿体是如何来的。图片来源:evolution.berkeley.edu

琳·马古利斯的内共生学说能够解释细胞内的线粒体和叶绿体是如何来的。图片来源:evolution.berkeley.edu

共生起源塑造了我们?

大多数我们的DNA物质是“我们的”,是因为构成我们机体的细胞,比生存在我们体内和体表的微生物来说,要多很多。不过,大多数我们体内和体表的遗传多样性并不是我们的,而是属于与我们的机体相互作用以保持最佳健康状况的那些微观生物体。眼睫毛小虫、皮肤真菌、胃细菌、还有很多很多微生物,所有这些都与我们和谐相处、共同工作。马古利斯解释说:“我们每个人都是由大规模的微生物群体所组成的,以前的原生生物现在进化成为了和谐强大的动物,拥有奇特的组织和器官。”

在《获得基因组》一书中,马古利斯描述了一种事实:遗传上各自不同的细菌进化集成在一种称为拟游仆虫属的纤毛盐水微生物表面。所有六种拟游仆虫体表都有细菌,其作用就像弓箭手保卫着拟游仆虫皇家城堡一样。当拟游仆虫感觉到有捕食动物接近时,它们体表的细菌会给以颜色,射出形如微米小弩的丝状蛋白质。拟游仆纤毛虫离开这些保护性细菌就无法生存,同样,这些胞外细菌性细胞器除了生存在六种已知的拟游仆虫物种表面外,别无存身之所。

实验室中从拟游仆虫取出细菌进行培养的实验都以失败告终——这两种实体,离开了它们之间的联合,谁也存活不了。拟游仆虫和它表面细菌的原种之间进化的联合,催化了这个物种属的起源。这种共生起源类型的物种形成成为了原核生物在真核生命进化史中所起作用的典范。不论是生物学家们在大自然中哪里寻找到的,他们都能发现一些单细胞和多细胞真核生物的例子,它们存在本例中拥有不同基因组的细菌和海藻之间的关联关系。

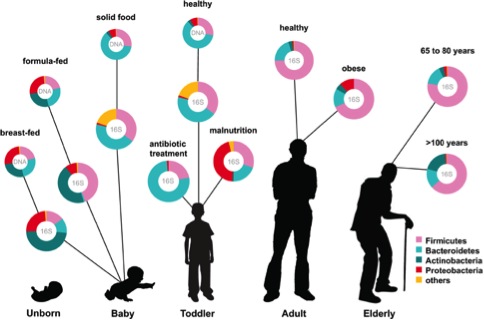

随着人体的状态不同, 我们体内的微生物群落也在不断地变化。图片来源:actionbioscience.org

随着人体的状态不同, 我们体内的微生物群落也在不断地变化。图片来源:actionbioscience.org

科学和教育如何从中受益?

尽管有了马古利斯的遗产,20世纪早期的“适者生存”概念仍然持续地决定着人们是如何讲授进化理论,以及进化理论是如何被理解的——即使对大多数科学家来说也是如此。除了流行的论述外,那些完全致力于研究进化的相对尖端的教科书都遗漏了对共生起源概念的阐述。

大多数高中毕业生学到过术语“共生”,但是它常规地只是代表着互相有利的合作、没有更多的含意。学生们学到了共生对个体如何有益,但是并没有学到共生关系本身经常组成了自然发生的生物体,从而显示了它们自己的进化史。只有进化专家们普遍接受和欣赏共生起源。

我们离再现进化的完整故事还有一段很长的路要走。不论共生理论传播到哪里,它们都有新的、重要的现实认识意义。一些最有治疗应用潜能的共生起源科学在今天正在用来考虑慢性疾病问题。许多医学科学家正在从马古利斯和其他人的共生起源研究中获得灵感和鼓舞,改变对人类健康方法的思考。

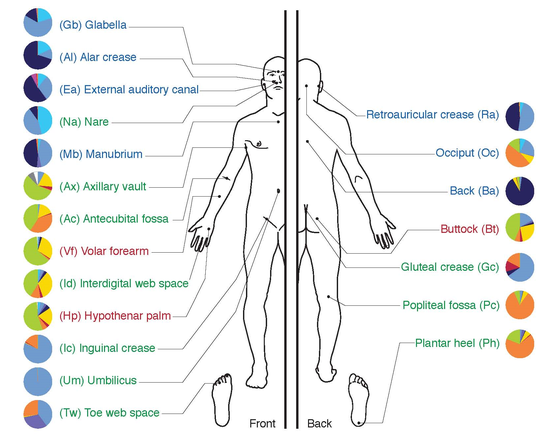

人体表面不同部位不同细菌的患病率。人们希望从人类微生物组计划里找到解决的方法。图片来源:wikipedia.org

人体表面不同部位不同细菌的患病率。人们希望从人类微生物组计划里找到解决的方法。图片来源:wikipedia.org

人们开始认识到:与人类共生起源进化的微生物是我们健康幸福不可分割的一部分。过敏、湿疹、溃疡性结肠炎和其它慢性健康问题戏剧性上升,与日俱增地涉及到人与微生物关系的紊乱——这直接关系到2008年启动的人类微生物组计划。

当我们探索科学家们试图理解进化的历史,能够发现之前我们忽视的对个体之间关联的审视。这种关联至少与个体它们自己一样有意义。现在,感谢马古利斯的工作,这些深刻见解终于开始从孤独的专家世界里渗透到了更加广阔的学术界、教室乃至餐桌上。

随着我们从自己的科学传统中打破政治无序传统的桎梏,我们会发现,进化的故事本身就在进化着。(编辑:Jerrusalem)