它们可以吸引你驻足细心观察,也能在你眼皮底下建立一座城市而不被察觉。它们有仅次于人类的复杂社会,却又仿佛渺小得与我们的生活毫不相干。它们就是蚂蚁,如此常见,可我们还是对它们却所知甚少。我的工作最有趣的部分就是跟蚂蚁打交道。和100多年以来无数的昆虫学家们一样,我们要干的活,就是花样围观蚂蚁打架,然后革新昆虫学认知。

用身体丈量蚂蚁窝。作者告诉果壳网科学人,这是目前他发现最大的澳洲肉蚁窝。那些没有草的地方就是窝的范围。图片来源:王企珂

用身体丈量蚂蚁窝。作者告诉果壳网科学人,这是目前他发现最大的澳洲肉蚁窝。那些没有草的地方就是窝的范围。图片来源:王企珂

没看成蚂蚁打架,却看出一个大发现

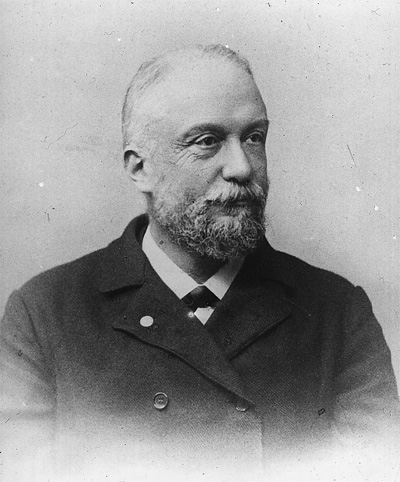

看蚂蚁打架估计是不少人的童年乐趣之一。而对一些昆虫学家来说,这项乐趣得以用研究的名义延续到成年之后——1886年,时年38岁的瑞士著名昆虫学家奥古斯特·弗雷尔(Auguste Forel)就还在变着花样地想看蚂蚁打架[1]。那年8月,他将4种不同的蚂蚁切除掉触角放进了同一个盒子里。

奥古斯特·弗雷尔。(蚂蚁:就是这个人!快跑啊!)图片来源:lasius.narod.ru

在自然情况下,这些蚂蚁一旦遇见就会相互攻击。可这一次,它们却并没有表现出攻击性行为,而是渐渐平和地聚集到了一起。到了第二天早上,这些蚂蚁竟愉快地在一起玩耍了!这一场出人意料的世界和平,让奥古斯特和其他科学家意识到,蚂蚁的触角应该可以感知一些重要的信号。

当蚂蚁的触角被切除后,不同窝的“敌人”也能变得能安然相处。原图来源:《虫虫特工队》;制图:Calo

可是,19世纪的科学家并不清楚触角感受的信号的本质是什么。有人猜想是触角震动的频率在传递一定信息。等科学家证明蚂蚁是通过化学信号来分辨敌友的时候,已经是一个世纪后的事了。(可直到20世纪90年代,还有些“科普”读物里在介绍蚂蚁通过感受触角震动频率来识别对方是不是敌人……)

你换了层“涂料”,它们还认识你吗

到20世纪80年代早期,有人发现,只要往蚂蚁身体上涂抹从别的蚂蚁身上提取的有机化合物,这些蚂蚁就不再被自己的同伴们当成朋友,而会被它们攻击。不知道人们在为这一发现感到喜悦的同时,是不是也为这些惨遭外星蚁(其实就是人类)绑架,回家后发现所有朋友都不认识自己了的蚂蚁感到过一丝心塞。但是话说回来,这些实验仍然有一定缺陷——因为这样的提取物组成其实很复杂,除了包括碳氢化合物外还包含一些别的有机物。

到了1999年,一群跨国合作的科学家开始采用更高端的方式撩拨蚂蚁打架[2]:他们首先提取了蚂蚁身上的一组有机物,用一系列的纯化工作将这些物质分成了碳氢化合物和脂类两大类,再分别将这些物质的溶液涂在蚂蚁的身上。他们发现,只有碳氢化合物的组分可以干扰蚂蚁的识别——如果在同一窝蚂蚁身上涂上别窝蚂蚁的碳氢化合物,这些蚂蚁就会受到“室友”的攻击。

至此,在奥古斯特的蚂蚁为科学献出触角一百多年后,人们才终于确定,蚂蚁是基于身体表面的碳氢化合物(cuticular hydrocarbon, CHC)进行同窝识别的。事实上,蚂蚁的绝大多数化学信号都依靠这类蜡质的长链烃类物质来传递。除了传递信息,这类物质还具有粘附、感受和防止昆虫脱水等重要作用。

如果在蚂蚁身上涂上别窝蚂蚁的碳氢化合物,它就会受到“室友”的攻击。图片来源:chem.uci.edu

“你们够了,能不能不再花样挑拨我们打架了?至少……别打触角的主意了?”所幸蚂蚁并不会发出这样的奢望。即使有,以人类目前的科技水平,也没法听懂。而接下来的一拨人,将会再次利用小蚂蚁们打破一项根深蒂固的思维定式。

触角,并不仅仅是信号接收器

对了,这拨人就是我们,澳大利亚墨尔本大学马克·埃尔加(Mark A. Elgar)的研究团队。我们注意到,大型动物会使用身体各部位不同腺体的产物来做不同的功能,比如标记领地、吸引异性、表现社会地位等。可是在社会性昆虫的研究里,却一直都假设昆虫的身体表面信号是均匀的,而蚂蚁的触角,则充当着信号感受器。这个假设到底成不成立?

实际情况似乎复杂得多。最初,我们采用了简单粗暴的方式展开调查——将澳洲肉蚁(Iridomyrmex purpureus)身体各个部位大卸八块,分别研究这些部位的碳氢化合物组成。结果发现,同一个蚂蚁不同身体部位的碳氢化合物,差别竟然比不同窝蚂蚁之间的差别还要大。而且,不同窝的蚂蚁彼此似乎都对对方的触角更加感兴趣,而较少去感受对方的足或者腹部。

澳洲肉蚁的展示行为(ritualized display behaviour)。看到这个相互耀武扬威的架势,你就知道它们正在对峙。图片来源:王企珂

一般而言,当不同窝的澳洲肉蚁相遇的时候,它们不但不去爱自己的邻居,反而常常会相互做出一种带有敌对意味的展示行为。有时候数百只蚂蚁会从早到晚在它们领地的边界上这样“打架”,形成夏天澳洲乡间的一景。

这就是蚂蚁打架的地方。图片来源:王企珂

不过,当我们改进祖师爷的手段,将一部分蚂蚁的触角切除,将它们与完整的、不同窝的蚂蚁放在一起时,我们发现它们不再能引起敌对行为。为什么丢掉触角的蚂蚁也就“丢失”自己的身份了呢?难道蚂蚁识别是否同窝的信号,在于触角之上吗?

因此为了证明这一猜想,我们将蚂蚁放在冰箱里“冻晕”后,小心地将它们触角上的那些信号物质用有机溶剂除掉,再重复前面的实验。果然,同样的情况再次发生:这些被折腾过的蚂蚁虽然可以认出对方是敌人,但是不再被当做敌人遭到攻击了——简直堪称蚂蚁界的间谍!

这样的实验,也第一次证明了昆虫的触角除了起感知信号的作用外,还能够传递重要的化学信号,同窝识别信号(nest-mate recognition signal)至少便是其中一种。这两场异窝蚂蚁间的和平,也再一次无情地宣告人类对昆虫如何交流的了解实在太少。

了解深了能做什么?

了解昆虫的信号交流可不只是为了解释蚂蚁为什么打架或不打架。这些知识还可以应用在病虫害防治、入侵物种控制,和仿生学等方面。经典的实验设计和实验观察尚还能够提供全新的观点,新的研究手段和故事也必将继续带来新的发现。

当然,造一个蚁人什么的还是想想就好。图片来源:Ant Man

下次,当你们再看见蚂蚁打架时,不用为自己的好奇心感到不好意思——这已然是一项古老的传统,从奥古斯特第一次将蚂蚁的触角切掉开始,这个故事延续了100多年,还将一直发展下去。因为,在不断探索这些行为的过程中,我们也在一点一点地改变昆虫学。

(编辑:Calo)

本文作者是澳大利亚墨尔本大学博士生王企珂,研究化学生态和动物行为学。

参考文献:

- Forel, A. 1928 The social world of the ants compared with that of man, G. P. Putnam's Sons: New York & London; A. & C. Boni, New York; Vol. 1. xlv+551 p. 510 pl.; Vol. 552. xx + 445 p. 551.556 pl. p.

- Lahav, Sigal, et al. "Direct behavioral evidence for hydrocarbons as ant recognition discriminators." Naturwissenschaften 86.5 (1999): 246-249.

- Wang, Qike, et al. "Location-specific cuticular hydrocarbon signals in a social insect." Proc. R. Soc. B. Vol. 283. No. 1827. The Royal Society, 2016.