大部分人可能从未听说过这种动物,拥有着独特而灵活长鼻子的赛加羚羊(Saiga tatarica)。

赛加羚羊是牛科高鼻羚羊属下唯一的物种,和同样濒临绝种的藏羚是近亲。现存野生数量稀少,且可能持续下降中。图片来源:www.pinterest.com

赛加羚羊是牛科高鼻羚羊属下唯一的物种,和同样濒临绝种的藏羚是近亲。现存野生数量稀少,且可能持续下降中。图片来源:www.pinterest.com

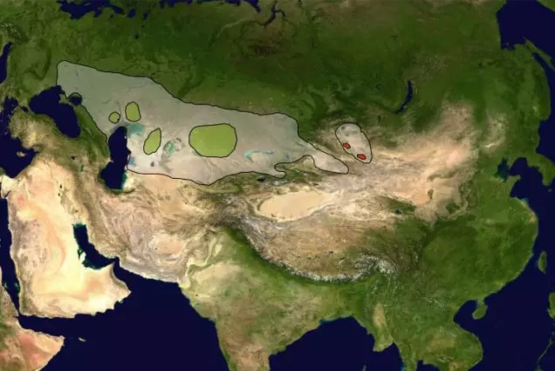

它们曾经遍及欧亚,如今却蜗居中亚和蒙古。

2015年5月,在一种神秘疾病的侵袭下,有12万头极度濒危的高鼻羚羊——接近现存野生羚羊总数的一半——暴毙野外。

赛加羚羊体型中等,大鼻子令人过目不忘。如今,它们分布在俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、以及蒙古国的半干旱草原生态系统中。跟藏羚羊类似,每年春天,赛加羚羊会集成大群产仔;初冬,它们形成小群交配。赛加羚羊在草场和荒漠之间做长途迁徙,有的长达1000公里。严冬和干旱常造成赛加羚羊大量死亡,而很高的繁殖率又使得种群迅速恢复。

1990年,来自英国帝国理工大学的米尔纳-古兰德( EleanorJ. Milner-Gulland)进入中亚,开始研究赛加羚羊。她的工作持续至今,从纯生态学科研,转型为实用型研究,再到基于保护行动的研究。

二十多年来,米纳尔-古兰德和赛加羚羊如何走过这条“坎坷”的道路?

鼻腔宽大的赛加羚羊。雄性因据称具有药效的羚羊角而遭到大规模猎杀。雌性无角(上图为雌性赛加羚羊)。图片来源:http://www.peoplemagazine.co.za/

鼻腔宽大的赛加羚羊。雄性因据称具有药效的羚羊角而遭到大规模猎杀。雌性无角(上图为雌性赛加羚羊)。图片来源:http://www.peoplemagazine.co.za/

近几百年来,赛加羚羊几经动荡

末次冰期后,赛加羚羊曾遍及欧亚大陆。16世纪之后,赛加羚羊的分布区收缩到从乌克兰到中国的开阔草原。19世纪后半期,羊角被认为具有中医药效,大规模猎杀使得种群数量大幅减少,分布范围急剧萎缩。

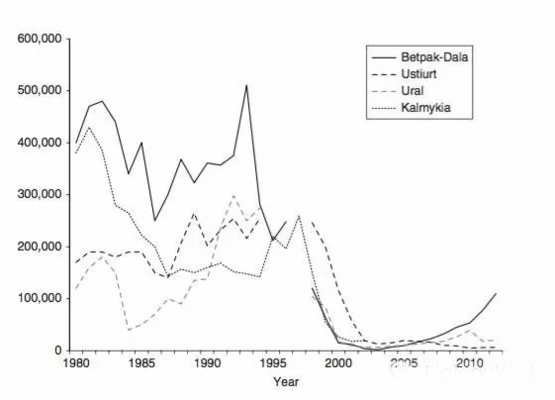

苏联建国后,关闭中苏边界,严格管控武器管,开始实施禁猎,赛加羚羊数量快速增长。到20世纪中叶,赛加羚羊分布区域不断扩张,几乎恢复到19世纪中期前的状态。随后,分布区内人类活动和设施不断扩张,包括耕地、矿业、水利、牲畜、围栏、以及军事设施。这在70年代到90年代尤为突出,导致赛加羚羊栖息地被不断分割。同时,国家组织的狩猎活动再次兴起。尽管如此,科学家估计,1980年代仍有约82万头赛加羚羊,其中82%生活在哈萨克斯坦。

1991年,苏联解体。巨大的社会经济灾难在乡村蔓延。在俄罗斯和哈萨克斯坦,国有集体农场崩溃、牲畜骤减,令当地百姓失去基本生计。赛加羚羊成为显而易见的肉食来源。随着中俄、中哈边境重新开放,羊角收购再次出现。同时,科研和野生动物管理工作完全瘫痪。导致赛加羚羊种群的急剧下降。

赛加羚羊曾遍及欧亚大陆,如今主要分布于中亚草原和蒙古国。浅白色多边形表示历史分布区,其中的绿色和红色斑块表示现今的分布范围。图片来源:http://es.gizmodo.com/

赛加羚羊曾遍及欧亚大陆,如今主要分布于中亚草原和蒙古国。浅白色多边形表示历史分布区,其中的绿色和红色斑块表示现今的分布范围。图片来源:http://es.gizmodo.com/

大规模捕猎对赛加羚羊种群产生了深远影响。哈萨克斯坦动物学会曾在2000至2002年组织过地面和空中调查。在整个别特帕克达拉草原(Betpak dala),调查人员竟然没有看到一头雄性赛加羚羊或幼仔。猎人们有选择地猎杀雄性赛加羚羊、获取羊角可能是主要原因,这导致性别比例严重失衡、自然繁殖率下降。而且,从1997年开始直到20世纪末,赛加羚羊产仔集群从当地消失。赛加羚羊的分布模式也在变化。它们不断离开原先的适宜栖息地,整体分布更加碎片化。

回归科学的初心

米尔纳-古兰德(Eleanor J.Milner-Gulland)对赛加羚羊的研究始于1990年。当时,她还是英国帝国理工大学的博士生,研究大象和犀牛。

米尔纳-古兰德博士,持续关注赛加羚羊二十多年。图片来源:http://www3.imperial.ac.uk/

米尔纳-古兰德博士,持续关注赛加羚羊二十多年。图片来源:http://www3.imperial.ac.uk/

赛加羚羊能够在如此多变的环境中生存,令米尔纳-古兰德着迷。当然,她也对探访苏联兴奋不已。米尔纳-古兰德博士的早期研究关注赛加羚羊在多变的气候系统中的种群动态,以及该物种可持续利用的潜力。随后,一次工作调动令米尔纳-古兰德博士有机会启动新的研究课题:寄生虫和流行病。因为赛加羚羊在分布域内和家畜广泛接触,疾病问题影响重大。哈萨克斯坦科学家也曾在该领域打下了良好基础。

之后,米尔纳-古兰德博士的兴趣点扩展到草场退化对赛加羚羊的影响。该问题切合她所在研究部门的专长,而且与政策制定高度相关。同时,在当地科学家的支持下,米尔纳-古兰德博士开展了赛加羚羊遗传多样性及生活史的研究。这些工作,得到一项欧盟资金的支持。该资金专门支持前苏联加盟共和国通过建立国际合作巩固自身的科学基础。

米尔纳-古兰德博士和她的同事迅速发表了第一批论文,向国际科学界首次展示了诸多保护问题,并推动保护政策快速出台。米尔纳-古兰德承认:“能够取得如此成果,实属幸运。”她的工作恰逢其时,为信息传播和决策提供了及时的科学支撑。

其它物种不见得会受到“保护之神”如此眷顾:危机爆发时,恰好有科学的“眼”在看、有正确的声音在呐喊。

从“纯生态学研究“到“实用型研究”迫于现状的痛苦转型

作为一名生态学家,当你勾勒研究物种种群数量骤减的曲线时,你只会感到震撼而无助。这正是米尔纳-古兰德博士在2003年的痛苦。2002年,IUCN将赛加羚羊的受威胁程度从“近危”提升至“极危”。及至2003年,赛加羚羊数量猛跌95%。

苏联解体后,赛加羚羊种群急剧下降,直到近十年才缓慢恢复。图片来自文末参考文献。

苏联解体后,赛加羚羊种群急剧下降,直到近十年才缓慢恢复。图片来自文末参考文献。

自此,她从“纯生态学研究”转向针对赛加羚羊保护的“实用型研究”。支持科学研究的欧盟项目也于2006年终止,“纯生态学研究”项目很难获得新的资金支持。针对赛加羚羊的纯生态学和生活史研究愈发困难:大型羊群已然罕见,数据收集颇费周章。

2003至2006年,米尔纳-古兰德的团队开始研究赛加羚羊的保护科学。英国政府的达尔文基金会提供了部分支持。该团队首先分析捕猎导致的性别失衡对赛加羚羊繁殖率的影响。为了制订合适的保护对策,该团队还研究“人”:到底是什么人、为什么捕猎赛加羚羊。在科学研究的基础上,米尔纳-古兰德的团队开始尝试实施小规模的保护干预措施。比如,试验“奶牛轮养”方案,帮助老百姓改善生计。

2006年,米尔纳-古兰德发起建立了“赛加羚羊保护联盟(Saiga Conservation Alliance,SCA)”。2010年,SCA获得英国慈善筹款资质,全面支持赛加羚羊的在地保护工作。SCA用六种语言发行《赛加羚羊通讯》,推出在线平台“赛加羚羊资源中心”,成为国际迁徙物种保护公约(Convention on the Conservation of Migratory Species of WildAnimals,CMS)赛加羚羊保护的协调枢纽。

哈萨克斯坦有着卓越的赛加羚羊专家

在从事赛加羚羊的保护和调查中,米尔纳·古兰德发现前苏联的科研工作者留下了一笔丰硕的遗产。他们开展了长期、完整的监测,积累了大量的赛加羚羊分布和数量信息。这些数据,被米尔纳-古兰德视若珍宝。然而,当年的监测存在方法上的缺陷,调查设计普遍粗糙,也不能够量化统计学偏差。

米尔纳-古兰德博士担心,这些缺陷可能使得无法判断赛加羚羊的种群变化趋势。比如,哈萨克斯坦的赛加羚羊种群数据就显示出无法解释的快速回升。因此,她同哈萨克斯坦动物学会合作,重新评估该国的种群情况,量化统计偏差和不确定性,并优化调查方法。

在合作中,米尔纳-古兰德博士发现哈萨克斯坦有着卓越的赛加羚羊专家。他们的工作完全不为英语世界所知,其丰富的经验、野外笔记和观察纪录被科学界遗忘。于是,米尔纳-古兰德团队采取行动:利用快速发展的模型工具,结合当地的观察纪录来研究赛加羚羊的分布规律和迁徙驱动因素。研究发现:苏联解体后,赛加羚羊的集中产仔地向更北方迁移,远离人类设施。

多年积累的数据,再次焕发出巨大的应用价值。研究还揭示了另一个问题:哈萨克斯坦政府在保护地建设方面投入巨大,但主要基于赛加羚羊当前的分布,并未考虑该物种历史上的和潜在的分布区。据此,米尔纳-古兰德博士的团队进一步提出新的保护地规划建议,供政府决策部门参考。

物种保护,既要解决急迫的威胁,还要关注潜在的威胁

2010年5月,产羔期刚刚结束,短短几天之内,1.2万只雌性赛加羚羊突然死亡。这一事件集中发生于赛加羚羊的乌拉尔种群,死亡数量几乎占该种群的三分之一。

赛加羚羊发生过多次大规模死亡,原因尚不明确。2015年6月,赛加羚羊大规模死亡,高达12万头赛加羚羊死于非命。图片来源:http://www.techienews.co.uk/。

赛加羚羊发生过多次大规模死亡,原因尚不明确。2015年6月,赛加羚羊大规模死亡,高达12万头赛加羚羊死于非命。图片来源:http://www.techienews.co.uk/。

历史上关于赛加羚羊疾病的研究很多,这类大规模死亡事件也曾发生过。近年来疫情罕见、盗猎问题突出,国际保护界放松了对疾病问题的关注。毫无疑问,现在必须关注疾病。哈萨克斯坦政府很快启动了一个大型研究项目。

这次事件也提醒了米尔纳-古兰德博士:物种保护,既要解决急迫的威胁,还要关注潜在的威胁。长期的基础研究,可以加深我们对物种生物学和保护威胁的认知,从而有助于制订全面综合的保护策略。

中亚国家的基础设施建设是另一个重大威胁。哈萨克斯坦正在建设大规模的铁路网,从赛加羚羊主要栖息区域中间穿过。绵长的边界围栏架设在乌斯提乌尔特种群(Ustiurt Population)的迁徙通道上。哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦也在快速发展石油和天然气开采活动。

如何缓解它们的影响至关重要。米尔纳-古兰德团队正在乌兹别克斯坦进行尝试一种新方法——“生物多样性损害抵消(Biodiversity Offsetting)”。当年关于草场与种群动态关系的研究成果,在今天又作为设计抵消方案的基础信息,焕发出新的价值。

此外,哈萨克斯坦政府考虑在未来几年重开狩猎。米尔纳-古兰德早期对“可持续狩猎”的研究成果,这时得以站上政策舞台。

“如何推动和示范人的行为转变”,是米尔纳-古兰德认为目前尚未解决的主要研究问题。拿赛加羚羊面临的盗猎来说,她已经识别出盗猎者的特征:贫穷、失业、有摩托车的男性,也证明了一些措施可以改变人们的态度、行为倾向、和社会习俗,最终改变盗猎者的行为。

但是,现有成果并不能说明“我们的工作究竟能否减少盗猎?跟什么都不做相比,什么样的保护措施能够降低多少盗猎率?”在进行社会干预的两个区域中,盗猎依然猖獗,赛加羚羊的情况比其它地方更糟糕。

“很难说,如果没有保护干预的话,情况是否会更严重。”米尔纳-古兰德博士说,“但至少目前,我们在当地的保护投入并没有看到积极的成果。……由于盗猎的非法属性,我们很难在个人和群体层面获得真实可靠的信息,来判断推动行为转变的主要因素。”

米尔纳-古兰德博士识别出盗猎者的特征:贫穷、失业、有摩托车的男性,但如何转变人们的行为仍需研究。图片来源:http://advocacy.britannica.com/

米尔纳-古兰德博士识别出盗猎者的特征:贫穷、失业、有摩托车的男性,但如何转变人们的行为仍需研究。图片来源:http://advocacy.britannica.com/

米尔纳·古兰德:我走在一条坎坷不平的道路上

研究和保护项目逐渐根深叶茂,米尔纳-古兰德决定“回头看看”。

2007至2009年,还是在达尔文基金会的支持下,她的团队评估项目的保护成效,在工作中加入更多的监测和评估要素。项目资金由SCA管理,研究活动则由米尔纳-古兰德指导的研究生和当地合作伙伴共同实施。评估发现,保护项目最大的成果不在其它,而是当地百姓更强烈地意识到“不用靠、不用求,我们自己就有能力改善身边的环境”。

这些小型评估项目的成果,大多以内部报告、研究生论文、以及《赛加羚羊通讯》的形式呈现。虽然少了学术期刊的金字招牌,但这些信息更容易被潜在使用者所接收,特别是《赛加羚羊通讯》。通讯被翻译为多种文字,直接递交给上至高官、下达牧民的保护参与者。内部报告内容多样、形式灵活,也是有效的信息传播手段。

二十年里,促使米尔纳-古兰德团队不断取得学术进展的,不仅是策略性的思考,偶发事件、外部因素、机缘和个人兴趣同样发挥着重要作用。

米尔纳-古兰德博士赛加羚羊工作的历程。译自文末的参考文献。

米尔纳-古兰德博士赛加羚羊工作的历程。译自文末的参考文献。

米尔纳-古兰德博士坦言自己走在一条坎坷的道路上,资金机会、合作方的兴趣以及直觉在促使自己和团队前进。她说:“绝大多数保护学者对这条道路已经习以为常。这条道路的危险是,我们的科学活动容易成为被动的响应而非主动的探究。我们总会以一步之遥落后于问题的出现。当保护急需科学建议时,我们无法及时提供。总想跟随保护界的‘时尚’,会令系统化的科学思考变得孱弱。”

从2008年开始,米尔纳-古兰德团队在多个地区开展参与式监测项目。这是当前保护科学中比较时髦的领域。他们决定从长计议,将此打造成未来长期监测工作的基础,并更好地吸收当地百姓参与保护工作。“保护干预效果评估”也是团队计划中的重要组成。在这方面持之以恒的投入,会为确立下一步行动策略提供牢固的基础。

“适应式方法(Adaptive Approaches)”是他们工作的进化方向。在这种方法论框架下,研究主题的设定主要受保护管理的问题驱动,同时关注保护参与者的认知及能力提升。但米尔纳-古兰德博士坚信,无论方法如何进化,经年持久的监测活动会为所有研究工作带来有价值的信息。就像在前苏联时期,当年的研究者可能并没有意识到监测的价值,但它们最终成为今天很多研究成果的基石。

今天,项目资助大多是短期的,研究活动也偏向于“快餐式”,长期性的工作已经变得非常奢侈。“不做长期性工作,科学自身就会受到损失。关于赛加羚羊我们所发表的最有影响力的论文,都是基于长期收集的基础数据。比如,我们看似毫无意义的、年复一年去分析那些怀孕的母羊。”米尔纳-古兰德说。

不过,科学研究在预算紧张的情况下仍有可能取得有影响力的成果——无论学术意义上还是实践意义上的。近年来该团队的项目大多规模较小,但均涵盖于一个策略性的发展框架之下。因此,他们仍然能够不断产出超前的科学成果。

米尔纳-古兰德教授对此并不满意。她认为目前的进展都依赖于在地合作伙伴网络。而这个网络之所以能够建立,完全归功于1990年代大型项目的运作。今天的资助方肯定要帮助那些“响应式”的研究项目,在紧急时刻能够快速找到应对办法——比如2010年赛加羚羊大规模死亡事件所引发的诸多“响应式”研究。但长期的基础研究活动同样需要被重视。同一个团队最好能够同时涉及这两类项目。

保护科学的发展,处于不断变化的生态、社会、和政治环境当中。有效的科研,需要合作方之间建立个人的互信和尊重。这同样能够帮助科研成果更好地影响保护实践,反之亦然。建立这种关系,不仅需要时间,还需要科研人员不能择易而从、而是迎难而上。

二十年多年来,米尔纳-古兰德博士走过了一条“颠沛的道路”:从纯生态学科研,转型为实用型研究,再到基于保护行动的研究。拍摄:燕山亭。

二十年多年来,米尔纳-古兰德博士走过了一条“颠沛的道路”:从纯生态学科研,转型为实用型研究,再到基于保护行动的研究。拍摄:燕山亭。

如果能重来,你会为赛加羚羊做什么?

我问米尔纳—古兰德: 如果让你能回到1990年重头再来,你最想做哪些事填补遗憾?

米尔纳—古兰德回答到:

我非常希望能够给赛加羚羊佩戴卫星项圈,研究它们的活动和分布。十来年前,我为此申请了很多次资金资助,都失败了。于是,我放弃了。但是,现在我们非常需要颈圈提供的信息,比如去研究基础设施对围栏的影响。要是能再来一次,我会更不遗余力的申请资金,直到成功。

我还特别希望能够加强基因和种群层面的研究。比如,雌性赛加羚羊是否对它们的出生地有特别的倾向性?它们是倾向于每年和自己的“亲戚们”集成一群,还是偏向于随意?这些课题不仅和流行病研究有关,还会有助于我们了解栖息地质量和气候变化对赛加羚羊种群的影响。

另外,我确实在90年代和21世纪初进行过疾病方面的研究。但当我从华威大学去到帝国理工之后,这些研究就中止了。最近的这些大规模死亡事件让我觉得,当初要是能继续加强疾病研究就好了。可是当时这些研究似乎和保护的关联度不高。

最后,略有点跑题的是,要是能针对赛加羚羊的基因多样性问题进行更多的研究就好了。这对于实地保护意义不大,但对于分类学而言有价值。90年代我们做了些现在看起来过时的工作,很简单,但这是到目前为止全球设计此课题的唯一成果。到今天,蒙古亚种的地位还是有争议,有些遗憾。(编辑:Sol_阳阳)

参考文献:

- Eleanor J. Milner-Gulland and NavinderJ.Singh, 2016.Two Decades of Saiga Antelope Research: What have we Learnt? In “Antelope Conservation: From Diagnosis to Action”, FirstEdition. John Wiley & Sons, Ltd.