经历屠杀的犹太人后代大多早逝,在饥荒中母亲产下的婴儿心血管疾病高发……为什么祖先们经历的苦难会向下传递?我们的基因没有改变,改变的是基因表达。

被厄运笼罩的家族

(Amaranth/编译,vicko238、Ent/校)几年前,谱系学家联系了我丈夫。他们在追溯立陶宛的一个名叫凯尔姆(Kelm)的犹太人小镇里几位拉比(注:犹太教的教师)的后裔。

我们最后收到了一份庞大的家谱,跨越了5大洲、16代,和近400年的悲痛。1648年,哥萨克人攻入波兰治下的涅米罗夫,约6000名犹太人躲进设防的城墙内。哥萨克人用波兰旗帜欺骗了他们,入了城。据称他们杀害儿童,把人扔进大桶中煮沸,或是将人活活剥皮。涅米罗夫的拉比耶希尔·迈克尔·本·埃利泽,我丈夫上溯11代的祖先,逃至墓地,希望至少死后能被埋葬——可他被棍棒殴打致死,暴尸野外。后人称他为“涅米罗夫的烈士”。

图片来源:pixabay

图片来源:pixabay

屠杀过后,拉比们逃到了“安置区”内的其他犹太人聚居地。1768年,耶希尔的曾孙,乌克兰利相卡的拉比兹维·赫希被哥萨克人追杀。他从基辅附近的家中逃至罗马尼亚,再到保加利亚,又到土耳其边境,总共逃亡了数百公里,最终仍被杀害。四年后,我丈夫的曾曾曾祖父埃利泽·古特曼在立陶宛的普伦盖出生。1810年,他搬到了贫困的凯尔姆镇,成为镇里的首席拉比,建立了之后享有盛名的犹太神学院。他于1831年去世,享年58岁。

同19世纪的其他从乌克兰大屠杀逃难来的犹太人一样,古特曼家族也十分贫困。我丈夫的曾曾祖母,埃利泽·古特曼的女儿在系谱里被称为“金肚子”,她育有四个女儿和五个儿子,长大后全都成了拉比。和当时的其他犹太人一样,她的大部分后代都踏上了去往纽约的路程。

那些留在凯尔姆镇的表亲们在1941年7月29日被纳粹驱赶至神学院的后院,一并射杀,埋在当地一个农场的集体坟墓里。但是大多数凯尔姆镇的后裔分散至全球,得以延续,并在医学、法律、宇宙学、艺术等领域取得成就。没错,他们头脑聪明、富有成就。然而,即使医学的进步延长了其他人的寿命,根据家谱记载,这些凯尔姆镇的红头发后裔们仍然不长寿。1975年,我丈夫的叔叔梅耶因大规模脑出血死亡,享年58岁。我丈夫的母亲有长期心力衰竭,1997年在加勒比海航行时吃了太咸的食物而猝死。

立陶宛北部的凯尔姆镇现貌。1941年7月至10月间,凯尔姆镇与Vaiguva镇约1300名犹太居民被纳粹杀害。图片来源:Wikimedia Commons

立陶宛北部的凯尔姆镇现貌。1941年7月至10月间,凯尔姆镇与Vaiguva镇约1300名犹太居民被纳粹杀害。图片来源:Wikimedia Commons

我越读这本家谱,越觉得这个家族似乎被厄运笼罩。我的亲戚随着时代前进越来越长寿,不少人活至百岁,而凯尔姆镇的后裔却常常早逝。我很担心,便敦促丈夫去检查心血管,第一年没有问题,可是第二年(他当时60岁),他的颈动脉阻塞了95%,离死亡只剩几周。手术与药物救了他,现在依然维持着他的健康。但我怀疑有更深层的力量:早逝可能是那些拉比们的艰苦生活的代价,几个世纪的悲伤、恐惧与痛苦——而他们的后裔也要承担这一代价。

当伤痛跨越死亡

我们从祖先那儿继承的不止是财富和长相,还有他们的幸运与不幸,这想法一点儿也不新鲜。自从人类开始能够思考以来,便一直讲述着我们承受着家族的诅咒、肩负着过去的重担的神话故事。青铜时代文明的崩溃带来的动荡,古今中外无数的种族清洗,地震、火山、海啸、洪水和大规模爆发的疫病——全保存在我们世代相传的仪式与故事中。但是直到最近几十年,才有接受科学训练的心理学家开始研究这些历史创伤对后代的影响。直到本世纪,我们才开始计算这些历史磨难带来的真实的、跨世代的伤害,并寻找疗愈之道。

其中最著名的研究是针对纳粹大屠杀的幸存者的后代,他们的焦虑症、抑郁症、创伤后应激障碍(PTSD)风险高于同龄人。他们并非个例。非洲奴隶的后代、广岛和长崎核爆受害者的后裔、卢旺达大屠杀罹难者的后裔,以及911事件中双塔幸存者的子女都曾作为跨世代创伤研究的对象。

新墨西哥大学的临床社会工作研究人员玛丽亚(Maria Yellow Horse Brave Heart)是研究跨世代创伤的顶尖专家,也是美洲原住民拉科塔部落(Lakota)的成员。2000年,她发表了一篇论文讨论承载历史创伤,目前已被视为该领域的基石。1890年,拉科塔抵抗运动领袖之一坐牛(Sitting Bull)在南达科他州的立石保留地被无情地杀害,数百名追随者仓皇逃至附近的伤膝河,却惨遭屠戮。玛丽亚写道:“这场屠杀回荡在拉科塔幸存者及其后代的心中。”而创伤还在延续:美洲原住民的孩子被派往寄宿学校,这些学校有时离家和部落社区有上千公里。这些孩子在学校里被殴打、捆绑、栓在床上。校舍环境非常拥挤,1936至1941年间,一场肺结核造成了三分之一超过一岁的拉科塔族儿童死亡。

坐牛(1831~1890年)。图片来源:Wikimedia Commons

坐牛(1831~1890年)。图片来源:Wikimedia Commons

玛丽亚形容这类历史创伤是“几代人一生中累积起来的情感与心理伤害,源自大规模的群体创伤”。这种创伤的跨世代反应包括抑郁、自我毁灭行为、精神麻木、易怒,以及更高的由自杀和心血管疾病导致的死亡率。时至今日,拉科塔族人的心脏病死亡率几乎是美国整体水平的两倍;自杀率是美国平均值的两倍多。

生命的寒冬,改变了我们基因表达

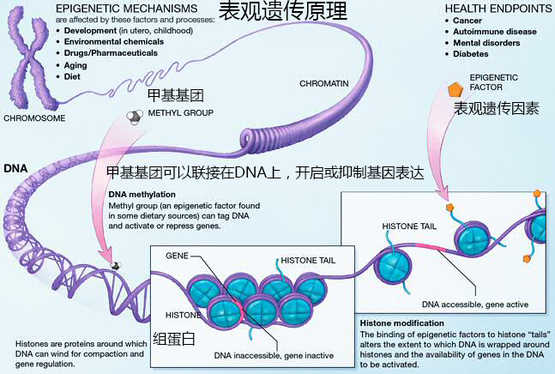

种种历史磨难让人们产生了一个激进的想法:四处发生的大洪水、饥荒或屠杀不仅会改变我们的心理与行为,还会改变细胞的深层生物学结构。被卷入历史漩涡里的人可能会患上因压力导致的精神病症与慢性疾病。由于这些细胞的变化没有改变基因编码,而是在基因组之外,通过控制基因表达的分子来完成的,因此它叫“表观遗传”。

1944年至1945年间,纳粹德国切断了荷兰的食物供应,尚在腹中就遭遇了饥荒的胎儿身上被查出表观遗传创伤。这些宝宝长大成人后,与没有遭遇过“饥饿的冬天”的同龄人相比,他们超重、血糖水平异常,患上心血管疾病的风险更高。原因是他们身上的几个关键基因中缺少甲基基团。它们连接到DNA螺旋上,像关闭开关一样抑制基因转录。这种低甲基化导致某些影响生长和代谢的蛋白质过度生成,从而引起一连串诱发疾病的细胞相互作用。尽管这些表观遗传效应在每个人身上的表现不同,它的传递方式却十分直接——母亲受到的压力影响了正在发育的胎儿的基因表达,极大地增加了后代的疾病风险。

表观遗传原理。图片来源:Wikimedia Commons(有修改)

表观遗传原理。图片来源:Wikimedia Commons(有修改)

洛克菲勒大学的神经内分泌学家与压力研究专家布鲁斯·麦克文(Bruce McEwen)一直在研究贫困、成瘾、家庭暴力引起的表观遗传变化。他与同事发现,这些社会压力源会增加肾上腺皮质醇的分泌。它们反过来又会重新调整大脑中的海马体的基因,降低细胞间的突触强度并损害记忆与情绪。压力也会调整杏仁核(大脑中的恐惧中枢)的基因,扩大杏仁核的树突;当更多的压力来临时,扩大的杏仁核会引发高度的焦虑感。杜克大学的学者研究了132名贫困青少年,发现他们长期遭受噪音与暴力,由此产生的慢性压力导致了五羟色胺转运体(SLC6A4)的近端启动子区域的甲基化——说明他们杏仁核内的“战或逃”反应增强,而且五羟色胺水平较低,这和抑郁有关联。

表观遗传变化可能在人的一生中出现,或者是由怀孕的妈妈的应激激素传入子宫所致。可是,它们能跨世代地传递下去吗?

华盛顿州立大学的演化生物学家迈克尔·斯金纳(Michael Skinner)答道:能。他与同事的研究报告显示:“目前在植物、昆虫、鱼类、鸟类、啮齿类动物、猪和人类身上观察到了由环境诱导的表观遗传变化的跨代传递。”在啮齿类中,这种变化至少可以传递10代,在植物中可以延续数百代。

这一现象是否能解释凯尔姆镇的拉比们常因心血管疾病而英年早逝呢?目前的心脏病学研究发现,个体身上的动脉粥样硬化、血管疾病、心律失常、动脉疾病、甚至心脏肥大都可追溯到表观遗传效应。验证这些发现是否适用于跨世代传递还需更多时间。虽然母亲承受的压力可能会改变宝宝的表观基因组,但是使得创伤传递下去的文化与生物因素各占多少比例,还有待研究。

寻找疗愈之道

不管研究会有何发现,我们可以肯定的是:毁掉一个家庭及其后代并不需要种族迫害,贫穷就已足够。麦克文与其同事已充分证明,那些在“高风险家庭”(缺乏情感支持,被忽视,被冷漠对待)长大的孩子会面临逆境。孩子遭到的虐待越严重,海马体、杏仁核、甚至认知中心——额叶的表观遗传效应就越显著。麦克文解释道:从这个角度来看,许多成人疾病其实是从小的贫困、歧视或虐待导致的发育障碍,它本可以通过降低童年受到的有害压力来缓解。

图片来源:pixabay

图片来源:pixabay

无论表观遗传变化只会影响亲历创伤的个体的一生,还是会和基因一样世代相传,“我们无法使时间倒流,”麦克文说,“但我们可以挺过这些经验,从伤痛中恢复过来,给人生重新定向;我们还可以通过表观遗传变化来培养恢复力。新的人生轨迹会给脑部和身体带来补偿性的改变,使人终生受益。”

我们还能逆转脑部的表观遗传效应。麦克文说,经常锻炼、高强度学习、抗抑郁药都能让海马体增大。伦敦国王学院的学者们发现,社会连结、幽默感,以及以积极主动的态度面对生活的诸多困境能帮助我们解决表观遗传的负面影响,克服有害压力。

除此之外,医学界也在研发治疗表观遗传伤害的特效药。哈佛医学院的癌症表观遗传学家布拉德利·伯恩斯坦(Bradley Bernstein)表示,部分脑胶质母细胞瘤与白血病源自细胞超甲基化的表观遗传变化,可以通过药物扭转甲基化进程。洛克菲勒大学的癌症表观遗传学家C·大卫·艾利斯(C David Allis)一直在研究癌症的表观遗传疗法,他的疗法针对绕有DNA 的组蛋白,已对以前被认为无药可救的病人起效。另一种表观遗传变化——RNA产量增加,则与急性心肌梗死、冠状动脉疾病、心衰有关,这些病都可以采用上述疗法,凯尔姆镇的后裔也许能因此受益。

除了为业已遭受病痛折磨的人寻求治疗方案外,理解表观遗传伤害还意味着在它出现前就实施预防措施——使年轻人免受贫困、有害压力、污染、虐待、日常性的忽视的困扰。也就是说,在降低风险的同时,我们还需要培养恢复力的社会政策与文化。如充足的医疗保障、可负担的教育、弹性的工作时间等等。

麦克文说:“健康的行为与人性的政策能为人的可塑性‘打开一扇窗’……再加上有针对性的行为干预……能让脑部回路朝着更积极的方向发展。即使一个人的早年生活不顺,他的人生轨迹还是可以改变的。”

诚然,对跨世代的表观遗传效应的研究仍处于起步阶段。一篇于2016年发表在《PLOS遗传学》的论文提出质疑:以个体为基础的研究可能出现假阳性、发表偏见、数据质量不高。未来的研究还需要大量资金、重复实验以及检查和评议。

对于我而言,与其哀悼过去,不如关注我们世界此刻这个演化的瞬间。毕竟,这是我们面临的共同问题。就算是凯尔姆镇的拉比们,他们成百上千的后裔分散到世界各地,有了沃伯特、芬克尔、古特曼、萨克斯之类的姓。迁移、稀释、再混合——是我们多元化的现代世界的基础。我们的目标应该是向前看,为下一步打算:什么时候条件会变得极端,污染会变得严重,压力极大或者极为危险,甚至会损害胎儿的表观基因组?什么样的事件或状况才能算作表观遗传的危急时刻?我们什么时候该拿人性冒险,又要怎样才能确保平衡?(编辑:vicko238)

题图来源:pixabay