本文为2019年3月23日“我是科学家”年度盛典——科学与你,探寻万物的联结 | 叶叔华 演讲实录:

坚守天文六十余载,叶叔华院士为中国的天文事业发展贡献了自己的力量。“我今年92岁了,我现在想奋斗两个东西,一个是SKA到中国来,另一个是在空间里搞两个VLBI卫星。” 叶叔华院士跟大家分享她的科学故事和她现在想做的两件事情。

其实不是说“我想做两件事情”,我只能说“92岁了,我还能做什么”。我只能给我们年轻的同志搭舞台,去敲锣打鼓,摇旗呐喊,希望以后中国能够在我们的天文事业上,真正做出“看起来是真正一件事”的好项目出来。

我希望我们真正做到领导需要我们所做的那样,让我们的科学从跟跑到并跑,再做到领跑。现在实现了吗?有些项目实现了,举例来说,我们的量子通讯卫星,就领着人家跑了。

演讲嘉宾叶叔华:《我今年92岁,我想做两件事情》

演讲嘉宾叶叔华:《我今年92岁,我想做两件事情》

天文方面呢?我们500米口径的“天眼(500米口径球面射电望远镜,也即FAST)”,在相关技术方面就领先了。但是还不够,我还希望我们有更多的天文项目能够领先。

我们国家已经参加的最大的国际合作项目,是ITER(国际热核聚变实验堆,后用英文缩写表示)。热核反应是什么?是从天文、从太阳来的概念。太阳50亿年间不断产生能量,是通过“热核反应”。两个氢原子合成一个氦原子,还多出一点点的能量,E=mc²。这个能量后来被用在什么地方?很不幸,首先用在氢原子弹上。

而ITER是想研究,能不能控制热核反应,将它应用到发电装置上——氢原子有很多,它们合成氦原子以后,也不会造成危害。如果可行,地球上的电就怎么用都用不完了。这个项目现在还在进行中。

另外一个大型项目就是SKA(平方公里阵列射电望远镜,用英文缩写表示)。

不久以前(3月12日),我们中国有幸作为七个原始发起国之一,在罗马签了一个天文台公约(“罗马合同”),标志着SKA项目开始了。

有哪七个国家呢?

有观测基地所在的南非(负责SKA中频部分)和澳大利亚(负责SKA低频部分),有总部所在的英国(英国是最早做射电天文的国家之一)。这三个国家很重要,此外还有中国、意大利、荷兰和葡萄牙。签订了协议会吸引一些持观望态度的国家坚定信念、陆续参加进来,所以预计共有十个以上正式成员国家参与SKA。

SKA是什么呢?是一个接收面积达到一平方公里的射电望远镜阵列。图左上角是一个15米的望远镜。这种15米的望远镜,要做2500个,铺开放在南非的类似沙漠又很宽阔的地方。另外还有低频望远镜的阵列(图右下角)。其中,一根杆子就是一个天线;好多杆子合起来成为一个台站单元;许多台站合起来,成为低频阵列。低频部分和中低频部分总共合起来,接收面积要达到一平方公里。

SKA是目前最大的天文合作项目,开始于上世纪末。当时,世界上所有的射电天文学家(也包括我们中国的),一起商量,想了很多主意。其中一个主意就是说,不是由很多小望远镜,而是通过数十个大望远镜合成。虽然这个提议后来没有被采纳,但是促成了我们国家“天眼”的建成。

亚洲第一的射电望远镜——天马望远镜的模型。图片来源:东方IC

亚洲第一的射电望远镜——天马望远镜的模型。图片来源:东方IC

去年国际天文协会99周年大会(即国际天文学联合会第30届大会)的时候,我们的“天眼”做了一个非常漂亮的模型,放在会场前面,吸引了好多外国朋友观看、照相。

虽然“天眼”没有被选成SKA的一个单元,但是它仍然能够支持中低频的射电天文研究,对于我们参加SKA也是一个很有利、也很有力量的帮助。应该说“天眼”是给我们中国天文界争光的一件事情,我们都期待它能跟SKA完全配套,做出很好的成绩。

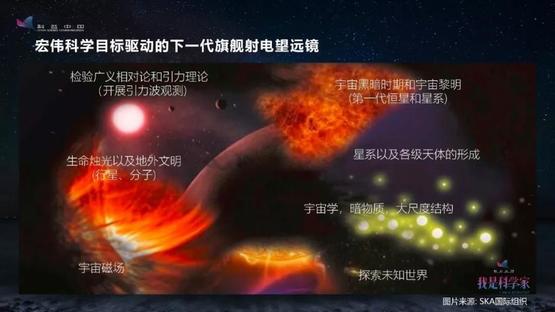

SKA有很多研究目标。比如引力波——大家都非常想知道,地外文明——大家也很关注,宇宙磁场——地球磁场是其中之一。

有一个很有名的理论——宇宙爆炸以后,开始是黑暗、没有亮光,后来开始有恒星,再变成星系,逐步发展为我们今天所看到的宇宙。但是宇宙怎么样从黑暗变成光明呢?这是一个很值得探究的题目。另外,后来光明变成好多大大小小的星系、再连成更大的结构,这个又是怎么过来的?

再远一点,对整个宇宙学来说,也有许多问题需要解决。暗物质是怎么样的?大尺度结构是怎么样的?

大尺度结构,还有最初乔治·伽莫夫(George Gamow)讲的“4K”的问题。到底有没有大爆炸?后来发现整个宇宙中都有绝对温度3K多的背景辐射残余,就证明确实有。

此外还要看看未来的世界。中国很有名的一部科幻电影《流浪地球》,就是讲地球快要危变、快要不行了以后,我们人跑到哪里去,怎么找一个新的家园?

所以你可以看到SKA它所涉及的问题很多,有很多跟理论物理的研究直接相交,还有很多跟我们人类“到哪里去”也有关系。

SKA是中国参加的第二个国际合作大工程,它要在非洲南部建2500个15米的蝶形天线,在澳大利亚西部建130万个对数周期天线,投资很大。

SKA的观测,跟我们平常把几个望远镜或者几十个望远镜搞在一块,完全不是一回事情。SKA有几千个碟形天线、上百万个低频望远镜,结果就是产生的数据多得不得了。

产生海量数据以后,就要求有区域数据中心来接收,再把数据转化成科学产品,供科学家分析使用。

这些数据跟我们平常接触的完全不一样,是真正的大数据:现在全世界已有的所有数据加起来都不及它的1/10。平常几个、十几个或者三十个望远镜合在一块,获得的数据已经很多了、都来不及弄;而现在有几千个、几万个望远镜。何况目前只开始第一期建设,后面完全建成后数据还会增长,所以数据规模对科学、技术都是很大的挑战。

这么多的数据,怎么变成要用的东西?我们平常都习惯在一个视场里头寻找目标。但SKA不像视场那样简单,来的是密密麻麻、一大堆东西。这些数据要变成天文家能够用的形式,再做成天文结果,需要很多中间过程,而且还要不断地修正、改良,想新的处理方法出来。所以我觉得数据中心很重要。

数据中心里头,应该有天文学家们讨论、研究的地方。但是这部分不应该仅限一处,而应该在更多的地方——天文家们更愿意一个小组、几个小组地进行数据处理和科学问题的提炼。但是也该有个集中的地方,每年或者每几年大家开个会,讨论如何为中国争取更好的结果。

经过20多年酝酿,到最近SKA的方案才定下来。早期准备做个1/10的规模,要是觉得装置、运行都没有问题,就马上把它扩建到整体。SKA第一阶段建成大概要到2030年,运行估计可以用50年。

这个大科学装置确实对天文界来说,是一件很大的事情,所以我们觉得国家能够参加,是令人非常高兴的。

2018年12月3日,英国总部的菲利普·戴蒙德(Philip Diamond,图左五),现任的SKA的总干事应邀到上海来。他来了以后,我们就邀请分管科技的吴清副市长(图右四)来跟他见面。这一排,最矮的这个就是我(图左四),我左边两位是现任台长(沈志强,图左三)和前任台长(洪晓瑜,图左二),还有这位是为了SKA奔走了多年的年轻的科学家(安涛,左一)。右三是市政府副秘书长(陈鸣波),右二是市科委主任(张全),还有我们中国科学院上海分院的院长(王建宇,右一)。

我们政府听闻有一个SKA的总干事来访,就组织了一次谈话。在这次谈话中,他(Diamond)向副市长介绍了SKA是什么。他非常盼望中国能够参加,也特别希望有一个区域数据中心能够在中国建设,尤其是上海。当时,副市长表示了对这个项目的支持,我们听了以后都非常高兴。

如果我们在上海做一个数据中心,这个中心应该首先是为中国科学家服务的。但我们希望它以后不光是中国的,还是亚洲的——日本、韩国、泰国、马来西亚这一片东亚的用户和科学家就都可以参与进来。甚至不仅是亚洲的,能变成亚太地区一个大的中心。估计全世界一共会有四、五个最大规模的数据中心,也不会太多,毕竟要有相当大的投资。

现在我们中国肯定是要参加了。但接下要做什么呢?

技术方面,中国也参加了不少SKA的工作包。前面说到,要做2500个望远镜放在非洲,我们中国工业部门、电科集团的五十四所,他们设计的望远镜已经通过验收,即将被采用。那这些望远镜归谁造呢?当然现在我还不确定是否2500台都归中国造。要是这样,我们不但成本都可以收回来,也许还有盈余了。

除此之外,技术方面还有时间讯号的传递问题。这个好像是清华大学在做,他们已经在国际上得到一些承认了。

总而言之,SKA首先考验的是国家整体技术力量。同时,SKA项目对我们望远镜技术的提高,对我们参加到国际竞争上面去的帮助,是毫无疑问的。

但是我们也要记得,SKA是天文界的项目。国家投入了这么多钱,所以在刚刚列出来的好多科学问题里,要考虑清楚干什么、希望在哪一方面取得突出性的成果。

目前,我们中国一个很有力的SKA科学家——武向平院士,已经跟很多科学家——包括好几个天文台的、大学的同行——一起为中国参加的SKA列出十个重要的研究方向;而且出了一本很厚的白皮书,给大家参考。

武向平院士很早之前就单枪匹马跑到新疆去,自己做了一个很好的观测系统——它的作用跟SKA差不多,但是规模比较小、功能比较单一。听说他现在还做另外一个,还要搭一台东西。

SKA确实在技术上有很多挑战,但它是将要带动整个天文界的“大工作”,需要不止50年的持续研发。最后得到的科学结果,是天文界要共同努力去完成的一件事情。我在上海天文台,也花了几年功夫去推介,使得更多的人了解SKA、愿意参与其中。

我十分希望各位青年同志,甚至还在上小学的小朋友,以后能投身到SKA事业当中,为中国争取荣誉。

这是我所期望的第一件事情。

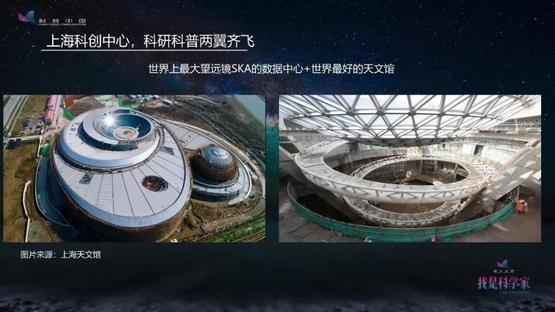

除了这个项目之外,我最近还做一点科普。我在前几年向市里头提议,应该有一个好的天文馆,就是我们上海天文馆。左图就是外部的建筑全部完成的样子,比较奇怪,但是非常符合我们天文人的口味。

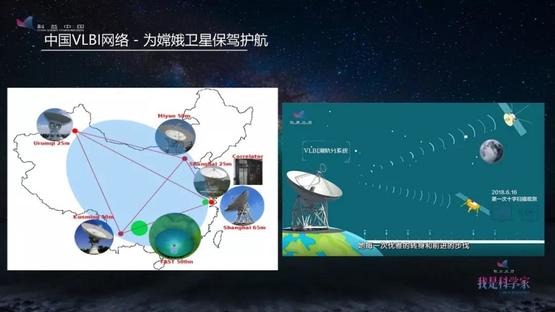

除了SKA项目之外,我和我上海天文台的同仁还想做一个技术的推广,叫“VLBI(甚长基线干涉测量技术,后用英文缩写表示)”。

左边这张照片,是美国天文学家马歇尔·柯恩(Marshall H. Cohen,右五)来推介VLBI时拍摄的。

VLBI技术在1967年成功,我在1970年就想在中国干这个活了。当时我想,在中国建设,应该响应很快。我当时就考虑在上海、乌鲁木齐、昆明搞一个三角网(如图)。

VLBI的秘诀在哪里?基线有多长,就相当于有这么长、这么大口径的分辨率。虽然可能灵敏度不够,但是分辨率是很可以的。

当时我们做的是25米射电望远镜,但是只做了两个;在昆明的没做成,因为没有钱了。国家当时也没有钱,能够支持做两个,已经很了不得了。

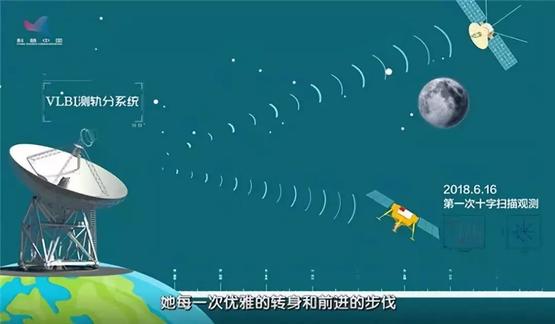

但是后来有一个机会,我们参加了嫦娥工程。当时有个障碍,就是不能把飞船变轨前后的轨道测得很准。我跟上海天文台几位同志,就自告奋勇去争取这个任务:我们来帮助进行测轨、定轨。

整个过程,是望远镜先独立进行观测,再将数据传输到上海,由上海的处理机进行相关处理和计算。当时设立的目标,是从观测开始,10分钟之内把轨道上报。

这件事情我在国际天文学联合会(IAU)的会议上讲过,大家都冷场,没有一人发言。因为天文学家的观察,是如果今天做不成,第二天你还会再做;没有人说10分钟一定出结果,当时还没有人能做到这样。但是后来我们最后做到平均6分钟出结果,更快。

现在的射电望远镜是65米了,灵敏度更高。而最近嫦娥四号的要求是1分钟。我听了以后,心里都吓一跳:要是1分钟做不出来怎么办?结果负责的同志说,1分钟完全能做出来,甚至有一次只用了半分钟。

嫦娥工程做完了以后,还要到火星、木星上、小行星上去。现在还提议,是否能够测太阳系边缘。我想问题不大,因为当时美国去探测冥王星的时候,我们也试过,都还有讯号。

除此之外,我还想让VLBI走向空间。刚刚说到宇宙黎明(宇宙大爆炸黑暗时期结束之后的光明),这一段的观测只能用低频射电,好多人都在尝试做这个事情,SKA里头也有这样一个项目,而且是最重要的科学方向。

既然是低频,那为什么不可以到空间去?当然可以,并且已经有过先例:先是有日本的小望远镜(口径8米),再是有俄罗斯的一个大望远镜(口径10米),所以能做的事情不是很多。

我们现在建议放两个口径30米的射电望远镜。它们可以和地面上的大望远镜(包括SKA、FAST等等)组合;也可以在空间上设置专门的VLBI,自己联线起来。

虽然地面上两米光学望远镜不算什么,但是美国将它放到空间以后,得到了很多现在看来还很宝贵的结果。因为中低频射电在地面上的干扰非常严重,到了空间,这些干扰都没有了。

所以我跟天文台的几位同志,想把中低频射电望远镜搬到空间中去。这个方案在技术上,我们中国承担得起,但是仍然希望有更多的国家来参加,因为可以做更多事。

比如,在地面上要看引力波,波长有限。两个观测站之间的距离顶多是地球的直径,因此你所探测的实际上是高频引力波,低频引力波就没办法。

在我看来,对SKA项目,中国会做出很重要的补充:FAST是地面上的补充,空间VLBI是空间上的补充——对我们中低频射电天文的研究是十分重要的。

国家现在对我们的要求很高,

要求我们要领跑,做到一些别人还没做到的事情。

我们应该做到,我们可以做到。

如何做到呢?希望我们在座的青年同志、中年同志都能够多多地想,多多地做。我只能在这里敲锣打鼓,摇旗呐喊,谢谢大家。

演讲嘉宾叶叔华:《我今年92岁,我想做两件事情》

演讲嘉宾叶叔华:《我今年92岁,我想做两件事情》