皮糙肉厚、擅长放毒,但它依然难敌麻瓜的车轮

The toadless boy was back, but this time he had a girl with him. "Has anyone seen a toad? Neville’s lost one." she said.

——Harry Potter and Philosopher's Stone(《哈利波特与魔法石》)

收起魔法

密恐预警

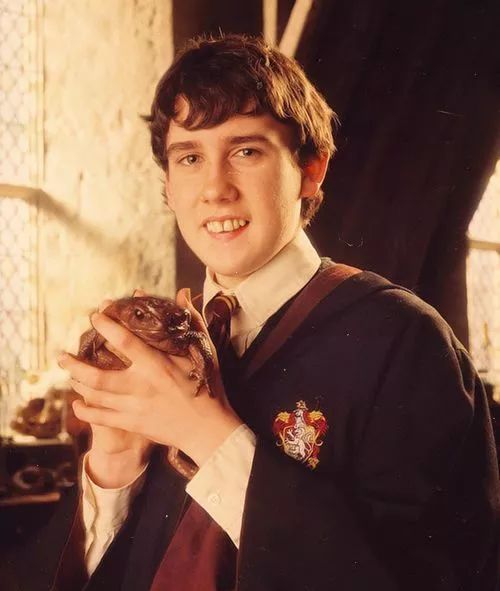

开学已经两周了,可能还有许多同学仍然未能从假期综合症中解脱出来,就像经常找不到宠物蟾蜍的纳威同学一样。忠实的哈迷都会清楚地记得,我们的女主角赫敏首次登场,就是在帮纳威寻找那只名为“莱福”的爱逃跑的大蟾蜍。

纳威和莱福。图片:Harry Potter and Philosopher's Stone(2001)

大蟾蜍,不只是大而已

大蟾蜍,又叫做普通蟾蜍,是一种广布于古北界(八个动物地理分区中最大的一个,包括欧亚大陆大部分地区及非洲北部)西部的动物。从孤悬海外的不列颠岛到深入内陆的西伯利亚,从炎热的西北非洲到北极圈内的斯堪的纳维亚,大蟾蜍可以说是最常见的两栖动物了。中国新疆阿勒泰地区也有大蟾蜍的分布,这也是这个物种最东部的分布点之一。

大蟾蜍能在跨度如此之大的地理范围内广布,皮肤是它适应陆地环境的法宝。

两栖动物作为首批登陆的脊椎动物,由于循环系统和肺呼吸功能发展得还不够完善,在大多数时候,还要依赖皮肤进行辅助呼吸。因此,绝大多数两栖类的皮肤都裸露而湿润,以增加对空气和水的通透性,从而进行呼吸。

波兰坎毕诺森林(Kampinos Forest)中的大蟾蜍。图片:Iric

不过这也有副作用——皮肤保水能力差。所以许多两栖类的生存都高度依赖特定的空气湿度、水盐环境和酸碱度等。

蟾蜍属(Bufo)物种则在一定程度上克服了这个问题。它们的皮肤增厚且变得粗糙,高度角质化,能尽量减少体内水分的蒸发。好处自然是能离开水环境,分布到更广阔的地方去看看外面的世界。在某种意义上,蟾蜍可以说是适应环境最成功的两栖类之一。

不过,由于卵的限制,大蟾蜍的繁殖还是要回归到水中。大蟾蜍有固定的繁殖场,成年大蟾蜍会返回其出生的地方繁衍后代。在繁殖场里,雄性通过叫声及打斗争夺雌性;有时,多个雄性会一起争夺同一个雌性,形成庞大的交配球;有时一些雄性甚至会抱住其它雄性或者鱼等其它动物。

一个大蟾蜍交配球。图片:Dariusz Kowalczyk / wikimedia

黑眶蟾蜍(Duttaphrynus melanostictus)错抱中华蟾蜍(B. gargarizans)。图片:大鱼

魔法世界里的麻瓜生物

虽然魔法世界中有形形色色的神奇生物,但蟾蜍却作为麻瓜生物的代表之一,在魔法师们的世界里占据了一席之地——霍格沃兹允许学生携带的三种宠物即是猫头鹰、猫和蟾蜍。

由于霍格沃兹所在的不列颠岛自然分布的蟾蜍仅有大蟾蜍一种,因此在英文语境中,一般如果只说“the toad”的话,基本就是特指大蟾蜍了。所以纳威的“莱福”(Trevor the toad)基本可以确定是大蟾蜍了。大蟾蜍在对角巷的神奇动物商店可以买到,一只只要5加隆喔(请大家拒绝买卖野生动物)。

不过,“哈利·波特”电影中却使用了分布于南美的金背蟾蜍(Rhaebo guttatus)作为道具。图片:Bernard DUPONT / flickr

在人们知识水平普遍不足的中世纪,蟾蜍被迫一直和魔法、巫术联系在一起。粗糙丑陋的外表和夜间活动的习性或许是原因之一,但会分泌毒液才是最主要的因素。

蟾蜍的毒液来源于眼睛和鼓膜后方显著隆起的耳后腺,以及遍布全身的疙瘩——皮肤腺。毒液是乳白色的浆状液体。不过一般情况下,蟾蜍并不会轻易分泌毒液,不经意间的触摸并不会使人中毒,目前已知的大多数蟾蜍中毒案例均是因为不小心误食所致的。

耳后腺正在分泌毒液的中华蟾蜍(B. gargarizans)。图片:植桐

在欧洲中世纪的民间传说里,大蟾蜍会通过水煮、剥皮、晒干,或者研磨成粉等方式,被制成各式魔药。至于功效,包括治疗肉瘤或皮肤病、增强爱意并促进生育,以及延长寿命等。虽然这些传言毫无科学依据,但确实是古人基于对蟾蜍的外观形态、群体繁殖等行为的观察和朴素的认知而得出的推论。

16世纪版画,女巫在饲喂她的蟾蜍。图片:wikimedia

卖萌的命名

虽然因为丑陋外表和满身毒素,大蟾蜍总是令普罗大众产生厌恶感并敬而远之,但它在学术界的学名 Bufo bufo 却是自带萌感,并受到众多期末考试需要默写学名的动物学学生所喜欢。

这种卖萌的叠词组成的学名在动物中很常见,类似的还有貂熊 Gulo gulo、红脚鲣鸟 Sula sula、印度眼镜蛇 Naja naja、翻车鱼 Mola mola 、喜鹊 Pica pica 等等。这一现象的专业术语叫做 tautonym,中文译为“重名”或者“属种同名”,指一个物种的属名与种名是完全一样的单词。不过,这样一个卖萌的名字,也不是随随便便就能拥有的。

由于动物和植物的命名分属于不同的命名法规,而植物命名法规中,明令禁止“重名”的使用,所以植物们也就和这一卖萌行径无缘了。不过还是有些命名人通过鸡贼地变动了一两个字母,形成一种“实质重名”(virtual tautonym)的现象,比如孜然 Cuminum cyminum 和蛇皮果 Salacca zalacca。

红脚鲣鸟与蛇皮果。图片:Gregg Yan & ProjectManhattan / wikimedia

在动物的“重名”里,几乎所有重名都不是最初的名字,而是在发生分类变动后,新的属名使用了原来的种名,才形成重名现象。以大蟾蜍为例,最初林奈爷爷赋予它的名字是 Rana bufo(rana即拉丁语中的青蛙,bufo是拉丁语中的蟾蜍,林奈爷爷认为蟾蜍是特殊的青蛙);尔后,蟾蜍被奥地利动物学家劳伦蒂(Laurenti)重新定义为独立的属时,他使用 Bufo 作为属名,因此大蟾蜍也就成了现在萌萌哒的 Bufo bufo 了。

虽然名字很萌,但生起气来也不是好惹的。图中的大蟾蜍摆出了防御性的姿势。图片:Łukasz Olszewski / wikimedia

文明车轮下的警示者

由于城市发展和道路建设,人类活动对动物的影响越来越大,其中之一就是路杀。在欧洲,在公路上被路杀的两栖类中,大蟾蜍的数量远多于其他动物。成也萧何败萧何,对陆地环境的适应让大蟾蜍获得了更大的生存空间,却也使得它们出现在人类道路上的概率远高于其他两栖类,也更频繁地被倾轧于车轮之下。

幸运的是,人们已经开始注意到这一情况并为之行动起来。一些地区的道路修建会抬高路基,并在公路底下修建廊道,以供大蟾蜍通行。还有一些地区,民间机构与志愿团体会在繁殖季的夜间展开名为“蟾蜍巡逻队”(toad patrols)的行动,使用水桶、篮子等工具协助大蟾蜍通过公路。

德国当地为蟾蜍通行修建的廊道。图片:Christian Fischer / wikimedia

在国内,路杀现象也存在着,被路杀的动物除了两栖类外,还有蛇类、陆栖蟹类和夜行性小型兽类等。

2018年7~8月,深圳大鹏半岛路杀调查部分物种。图片:赵健

动物路杀现象目前在国内还未受到广泛关注,但也已经有一些研究团队和保护机构,正开始对这一现象展开调查并研究解决之策。我们应该有信心与希望,人类会在不断地犯错与反省之后,探索出与自然万物和谐共处的方式。

中秋看什么

中秋恐怖故事:嫦娥竟然是蛤蟆精?

玉兔,是那种能吃好吃的兔兔吗

吴刚砍的,到底是什么桂

蟾蜍致幻?悠着点!

本文来自果壳,欢迎转发

如需转载请联系GuokrPac@guokr.com

扫一扫下载订阅号助手,用手机发文章

扫一扫下载订阅号助手,用手机发文章