要我说《清平乐》中最考究的服饰,你一定想不到

因为这篇写得比较晚了,《清平乐》这部剧该被“吹”的部分应该已经有许多人发过了。宋代虽然相对于我们常看的清宫剧来说,年代更为久远一些,但是保留下来的画作以及发掘过的古墓不少,其中不少还是我们十分熟悉的名作,所以有许多图像资料可以用作对比。所以,本文就尽量不重复其他作者写过的内容,写一些有趣的服饰小细节吧!

怪奇的腰带

《清平乐》一年前发定妆海报的时候我就留意到,仁宗同学的腰带很优秀,终于摸到点历史的影子了。

从海报上看,王凯身前似乎有两圈腰带,其实这是一根非常非常长的腰带,绕身一圈半以上形成的错觉。这种腰带的形制与如今的腰带十分相似,一头有带扣,就是长度惊人,系的时候就将多余的长度别在身侧或者身后。

《清平乐》定妆海报。

宋代张确夫妇墓出土的俑线图,可以明显看清楚腰带的系扎方式。

宋代以前的图像资料里可以看到,一开始这种长腰带系的时候,重叠的部分很贴近,这符合我们的日常习惯。

潼关税村隋墓壁画中的腰带,长度已经交叠在一起了。

但从唐代开始,“尾巴”的处理就开始变得多样。日剧《大佛开眼》热播的时候,国内有博主说这个“尾巴”必须朝下垂在后面,否则就有犯上的意思。按照孙机先生的考证,古画中所见向上向下都有,只是后来形成了习惯,基本都是朝下的。

看看宋画,我们就知道为什么后来都往下了,因为人们开始在意“尾巴”的装饰性。宋代的腰带绕得比《清平乐》高,垂下的“尾巴”也比《清平乐》长,这要是让它朝天,能好看么?

《历代帝王图》局部,朝上的“尾巴”。

宋高宗画像,注意“尾巴”的长度。

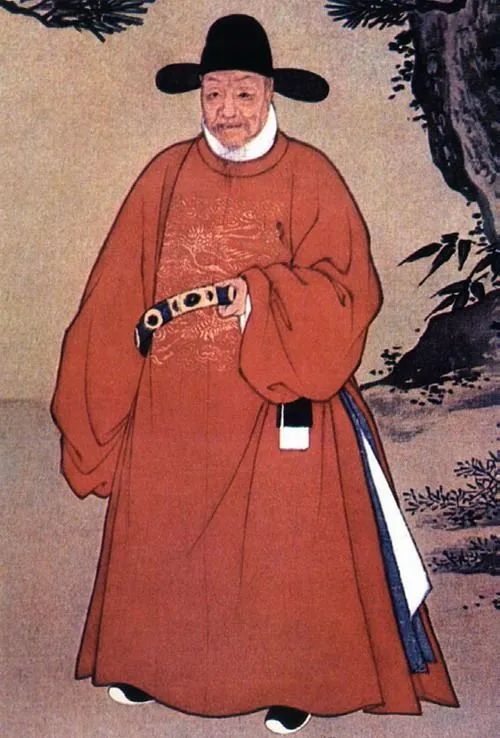

而《清平乐》的主角仁宗同学留下来的画像里,他系的腰带还要多一层小机关,就是在这么长的腰带前面还接了一截。画像中可以明显看到他正前方的腰带有扣眼的部分,似乎是独立于整条腰带的。

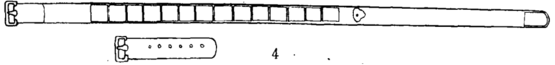

我们对比辽代陈国公主驸马合葬墓里出土的腰带发现,的确有这种一长一短组成的腰带,短的那条有扣眼,用的时候接在长的那条的带扣前面。

宋仁宗画像。

辽代陈国公主驸马墓出土的长短两条一组的腰带。

是不是觉得特别麻烦,有种多此一举的感觉?古人也觉得麻烦,所以后来就没人使用了。

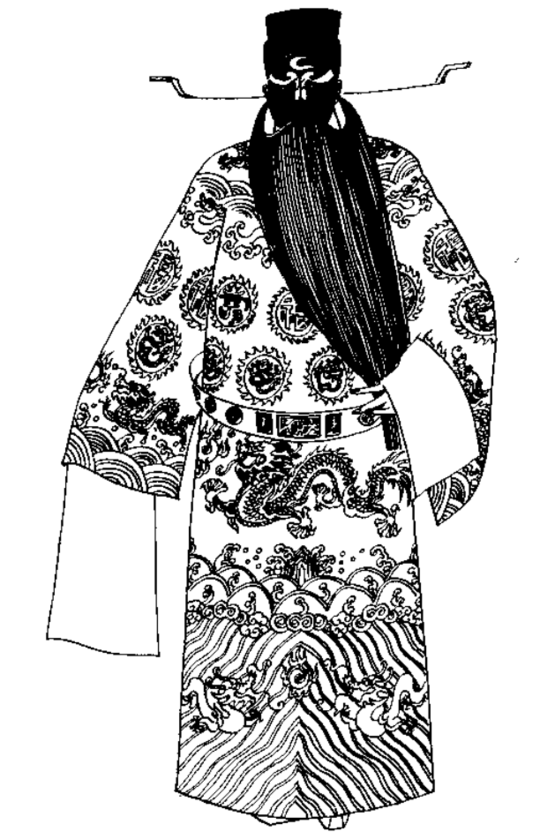

不仅如此,这种绕圈圈的腰带后来仅在明代公服上可能还有所保留,以至于清朝人跟你有了一样的误解,经常把它画成颜色不同的两条腰带,甚至在戏服上做出一条假的装饰腰带。然后穿戏服的时候再把另外一条套上,视觉上形成两条的样子。

感觉也是很操心了,做法也特别像我们影视剧对着古人画像瞎做戏服的模样。

这种腰带没传下来,因为传下来的另一种现代人更没怎么见过的腰带,在《清平乐》里也有所体现。

小皇帝出场的时候,他身上的腰带仔细看有两个相对的带扣,身后也有两个“尾巴”(我怎么就截不到两个尾巴在一起的图呢)。它的组合形式是两条扣在一起,一条两头都是带扣,一条两头都是“尾巴”,对称好看又方便。

《清平乐》截图。

还是辽代陈国公主驸马墓出土的腰带。

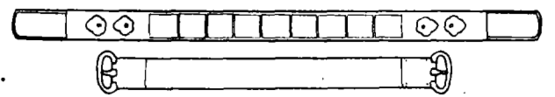

明代的时候,常服就用这种腰带。这里的常服不是平常衣服,而是属于礼服的一种,就是我们平常所见戴乌纱、身上穿带补子的官服那种形象。

任何一种实用配件的最终走向都是形式化。到了明代时期两个带扣就不用来调节了,而是在前面中间暗暗做一个插扣,直接套着穿。所以明代时期这种腰带其实是很宽松的,电视剧里如果做成真的有扎腰功能反而是画蛇添足。不过在《清平乐》的时代,还是有实用性的。

明代的这种宽松腰带后来的走向我们也熟悉,变成了戏曲里的“呼啦圈”,包青天出来唱两句的时候一定要扶着这个圈。

明代沈度画像。

京剧中的包拯。

戴花的男人

曹皇后的第一桩姻缘里,她在洞房之中“攻气”十足将老公逼到了墙角,这个男人就在自己的帽子上戴满了花。

《清平乐》截图。

实际上,古代男人戴花是个很常见的事儿,并非是婚礼才戴的。宋代就是个男人极喜欢戴花的年代,皇帝摆宴席的时候还会赐花给官吏——有种抠门的喜感。收到赐花的官员,就得戴着花回家去。虽然不算值钱,但也是一份荣耀。

不过也有人觉得这样不太好意思,司马光就不太喜欢,但是皇帝给的又不能抗拒,那就别别扭扭只戴一朵吧。不仅如此,司马光还把自己的内心OS写下来,表达一下自己的态度,意思就是自己不是那种喜欢“华糜”的人,皇帝给了不能违抗,才戴一个意思意思。

宋代簪花的习俗,不仅仅是宫廷,还在民间、在士大夫中间,并且为这些花卉赋予人格,宋词之中随处可见用花比人、比情的做法。

宋代所戴的花卉一般有两种,鲜花和人造花。后者具有常开不败的优点,可以将不同季节有特色的花卉合并在一起进行表达,称为“一年景”。

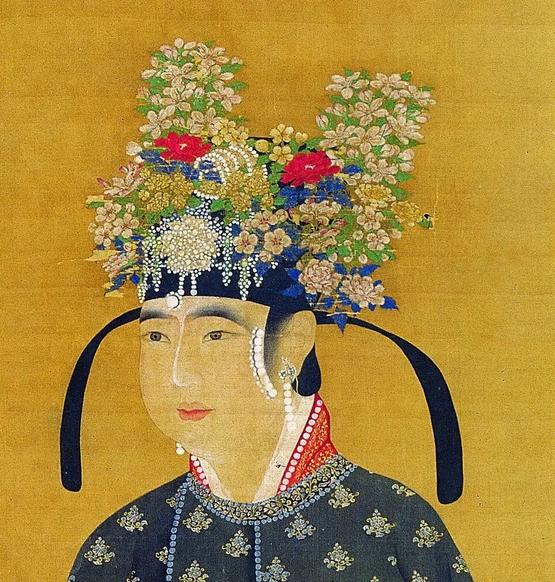

仁宗皇后的画像中,两侧站立了头戴幞头,但幞头之上高耸花冠的宫女,她们头上所戴的便是十分隆重的“一年景”。

《歌乐图》局部。

宋仁宗后画像身边的宫女。

四季是古人很重要的母题,我们在服饰纹样书经常可以看到不同季节的花卉集中在一起的纹样,南宋黄昇墓就有出土。很可惜《清平乐》的女装做得实在掉链子,没法进行比对。

甚至于“四季仕女”也是一个很突出的意象,黄小峰就曾撰文思考《虢国夫人游春图》和《捣练图》是否就是四季故事里的“春”“秋”两幅呢?《簪花仕女图》也有学者从“一年景”的角度进行过探讨。

戴花这种与自然连接,又重新赋予了社会意义的举动,在宋代盛极一时,赐花也从司马光的别扭到后来成为了莫大的荣耀。参加宫廷宴席可以得到花花,在宴席上崭露头角也可以得到花花,就像是不同等级的荣耀证书一般。后世我们常看到状元郎、新郎官是要戴花的,其实就是一种簪花礼仪化在后世的一种残留。

《徐显卿宦迹图》局部。

显瘦的着装

不论是正午之前的《知否知否应是绿肥红瘦》,还是如今的《清平乐》,包括还没播出的《大宋宫词》,他们在宋代服装上最为缺失的应该就是宋代女装,再加上又格外喜欢仿造《韩熙载夜宴图》里的装束,这偏好着实令我迷惑。

明明,宋代女装极具特色,而且从如今的目光去打量还十分有现代感,直接拿来穿也会被人认为只是极具个性的时装。

《清明上河图》局部。

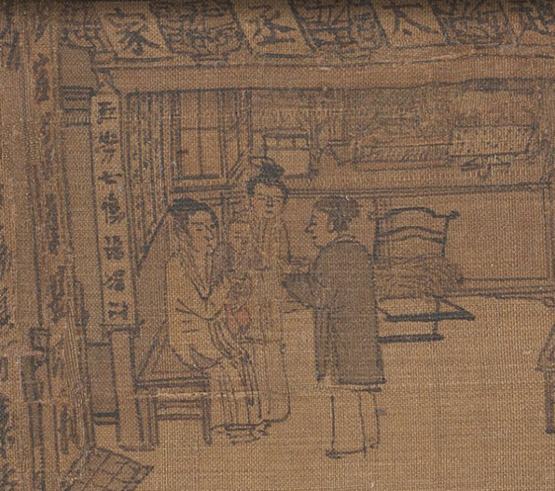

从《清明上河图》里不多的女性人物中,我们就能看到这种极具宋代特色的装束:女子们都穿着对襟合领、两侧开衩、修身窄袖的上衣,发髻简单,下身穿着裤子。

在《瑶台步月图》里可以看得更为真切一些。可以看清楚她们的头上梳的不仅仅有发髻,画面中间的人物头上戴的还是冠子,衣襟敞开可以看到抹胸,整体形象十分纤细清瘦,完全与我们见到的古装剧里的各种形象背道而驰。

《瑶台步月图》局部。

南宋黄昇墓出土。

《清平乐》剧照。

这一整套装束最大的特点其实就是显瘦,《清平乐》只在最外层的衣服上进行了仿造了,却不肯将裙子换裤子,袖口也过大了,即便是女演员们都很苗条,但最终效果还是和宋代审美相去甚远。

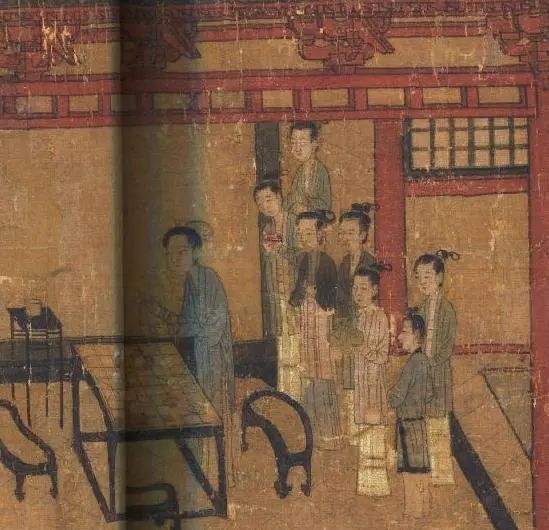

这点在张贵妃这个角色出场后对比更为明显,舞女装束明显仿自《歌乐图》,但只是仿了配色。《歌乐图》中的女子所穿的外衣“背子”长至脚面,开衩很高,虽然穿着细密的褶裙,但也只是比边上穿裤子的宽大了一一点点。

《清平乐》截屏。

《歌乐图》局部。

其实在《瑞应图》里是有后宫女子形象的,穿的也是这种装束,居于主位的女子也是戴冠子,衣饰却不见格外华丽。

今年宋代题材古装剧如此兴盛,无一不主打宋式审美,却错过了如此有特点的装束,不得不说是一种遗憾。

《瑞应图》局部。

《清平乐》从放出片花就很多人希望我写两句,然后就看到了很多古画对比的宣传物料。其实对于我来说,在如今古装剧越来越重视“历史还原”、“文化传承”的大背景下,仿制古画从来不是一件难事,尤其很多拿来对比的图片本身就是经过修饰的海报或剧照。

有一些细节问题才更有趣,比如《清平乐》海报上皇后袆衣的领子。

《清平乐》海报。

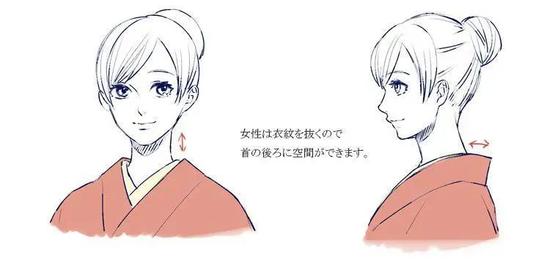

领子其实是和衣身有一个角度的,如果这个角度消失了一般两种可能性:其一是衣服穿着后交叉的角度大于平铺时的角度,比如和服;另一种就是领条并非是一条直线,逆向从效果出发做成了弧度。

和服领子的角度。

明代交领的角度。

宋仁宗后的画像里,的确这个角度不明显,但有很多宋后画像里是可以看到这个角度的。画家究竟是画错了,还是这件衣服穿着效果和平铺状态有出入呢?这是用古画仿制古装的人很难想到的一层,却是复原道路上真正该思考的问题。

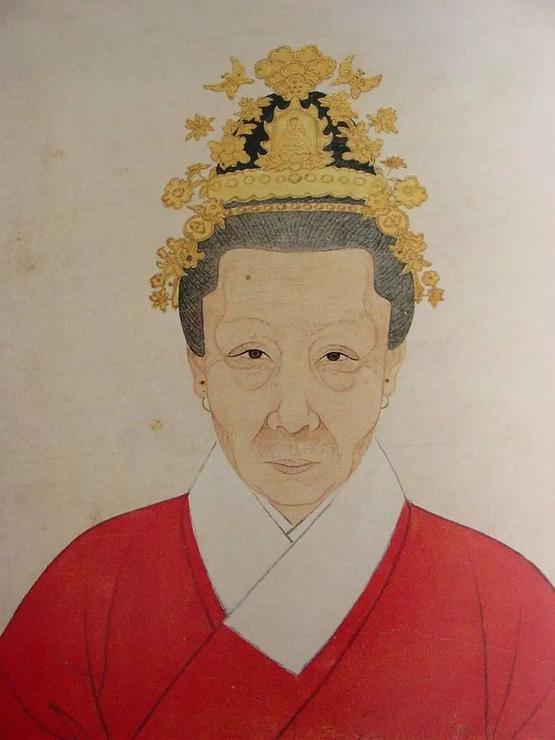

宋仁宗后画像。

宋钦宗后画像。

但这个问题很难与外人道,因为会有很多人觉得说这样太过吹毛求疵了。

更多精彩内容

活儿姐

谁说我们讲古装剧只会吐槽?这不是也夸了么!

本文来自果壳,未经授权不得转载

如有需要请联系sns@guokr.com

(欢迎转发到朋友圈~)